|

||||

|

|

Полтавская история. Часть I

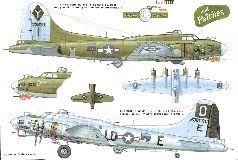

Андрей Ю.Совенко/ "АиВ" Дмитрий П.Калькой, директор Полтавского музея авиации и космонавтики/ Полтава Фото из архива Полтавского музея авиации и космонавтики Недоброй памяти "холодная война" более чем на 40 лет вычеркнула из нашей памяти одну из интересных и поучительных страниц второй мировой - "челночные" операции стратегической авиации США между аэродромами Великобритании, Италии и СССР. Только в 1994 г., в канун 50-летнего юбилея этих событий, средства массовой информации принялись спешно наверстывать упущенное. В короткий срок только в СНГ появилось более 100 статей, несколько документальных фильмов, теле- и радиопередач. К сожалению, подавляющее большинство из них носило весьма поверхностный характер, т.к. рассказывало, в основном, о самом факте сквозных бомбардировок Германии, не вдаваясь в анализ событий, а несколько заслуживающих внимания работ буквально затерялись в этом потоке. По ту сторону Атлантики основные труды о "челночных" рейдах (мемуары главы военной миссии США в Москве Джона Р Лина "Странный союз", участника событий Глека Б.Инфилда "Полтавские события", книга В.Хардести "Красное чудо") написаны также в период "холодной войны" и несут отпечаток таких идеологических установок, которые просто не позволили авторам дать объективную оценку описываемым событиям. Эту миссию взяли на себя сотрудники Полтавского музея авиации и космонавтики. Свои исследования они начали в 1992 г., когда в фондовое собрание музея поступил государственный флаг США, переданный в 1944 г. командованию полтавской авиабазы покидавшими ее американскими летчиками. Затем были изучены многочисленные документы из Государственного архива Полтавской области, архива Службы Безопасности Украины (СБУ), Центрального архива МО РФ. Неоценимую помощь оказали участники тех давних событий, среди которых в первую очередь следует назвать бывшего начальника оперативного отдела полтавской авиабазы генерал-майораН.Ф.Щепанкова из Москвы, механика базыП.А.Тупицина из Липецка, ныне покойного комсорга 3-го технического батальона наземного обслуживания И.С.Багаева, авиамеханика В.Г.Весненко из Симферополя, бывшего сержанта 8-й Воздушной Армии США Ричарда Брауна. Современный этап исследований характеризуется привлечением к проблеме значительно более широкого круга лиц, в т.ч. представителей ВВС нашей страны и США, Значительную часть собранных материалов музей передал Национальной Академии наук Украины, для включения в специальный сборник, посвященный 'челночным"рейдам. А пока он готовится к печати, предлагаем вниманию читателей статью, явившуюся плодом сотрудничества коллективов музея и журнала. По нашему мнению, она дает наиболее полное и разностороннее описание событий среди всех известных публикаций на эту тему в СНГ, а также содержит попытку анализа их причин и следствий. Стратегическое авиационное наступление против Германии Учитывая постоянство и последовательность, с какими во всем мире в довоенные годы провозглашалась идея стратегических бомбардировок, остается только удивляться тому, что, когда война началась, ВВС ни одной из воюющих держав не были в состоянии их реально осуществить. "Булавочные уколы", которые в ходе ночных налетов 1941-42 гг. наносило Германии английское бомбардировочное командование, были способны лишь дискредитировать эту идею. Сожалея по поводу низкой эффективности ночных рейдов, в 1942 г. премьер-министр Великобритании У.Черчилль мечтал о том, что "иная будет картина, если удастся настолько сократить ВВС противника, чтобы можно было с высокой точностью бомбить заводы в дневное время". [1] Бомбить заводы Германии! В этом союзники видели важнейшую часть подготовки к вторжению на континент и, в конечном итоге, ключ к победе. Ради этого они предпринимали огромные усилия: наращивали производство бомбардировщиков и подготовку экипажей, разрабатывали новое прицельное и навигационное оборудование, строили новые авиабазы, совершенствовали тактику совместныхдействий. На встрече Черчилля с президентом США Ф.Рузвельтом 14-24 января 1943 г. в Касабланке была принята директива, ставившая перед стратегической авиацией США и Великобритании следующие основные задачи: "Последовательное разрушение и дезорганизация военной, промышленной и экономической системы Германии и подрыв морального духа немецкого народа, пока не будет решительно ослаблена его способность к вооруженному сопротивлению". [2] С американской стороны выполнение директивы возложили на две воздушные армии: 8-ю ВА, базировавшуюся в Англии, и 15-ю ВА, основные базы которой располагались в освобожденной части Италии. Эти армии составляли стратегические силы США в Европе. Совместно с англичанами за 1943 г. они сбросили на Германию почти в пять раз больше бомб, чем в 1942 г. Тем не менее уровень немецкого военного производства за год не только не снизился, но и вырос на 50%, а меры гражданской обороны и быстрое восстановление разрушенных предприятий предотвратили кризис морального духа населения. В ответ союзники еще более усилили натиск, сместив акцент на удары по нефтеперерабатывающим предприятиям, уничтожение которых не только лишило бы горючего множество новых немецких самолетов и танков, но и привело бы к резкому сокращению производства взрывчатых веществ и синтетического каучука.  На полтавскую авиабазу прибыл ее командир генерал-майор Перминов. Апрель 1944 г. В апреле 1944 г. 15-я ВА нанесла сокрушительный удар по нефтепромыслам Плоешти в Румынии, а 12 мая 8-я ВА начала систематические налеты на нефтеперерабатывающие заводы непосредственно в Германии. Это были масштабные акции, в которых участвовало по 900-1400 бомбардировщиков и до 800 истребителей (общее количество бомбардировщиков в 8-й ВА составляло: апрель 1944 г. - 1049, декабрь - 1826, апрель 1945 г. - 2085). Против этой армады нацисты высылали до 400 истребителей, и в небе разворачивались воздушные сражения, размах которых просто трудно вообразить. Американцы несли потери, однако все больше немецких предприятий выходило из строя. К июню апрельский выпуск топлива для двигателей внутреннего сгорания сократился наполовину, а к сентябрю - в четыре раза. Производство авиабензина упало до 10 тыс. т, тогда как минимальная месячная потребность ВВС фашистской Германии составляла 160 тыс. т. Однако не все нефтеперерабатывающие и другие важные заводы третьего рейха находились в пределах радиуса действия стартовавших из Англии и Италии бомбардировщиков. Объекты, которые располагались на востоке Германии и в ряде оккупированных стран, продолжали функционировать и давать военную продукцию. Идея "челночных" бомбардировок В то же время на небольшом расстоянии впереди по курсу бомбардировщиков находилась территория, освобожденная советскими войсками. Идея организовать там базы ВВС США естественным образом возникла еще в ходе разработки плана авиационного наступления на Германию на 1944 г. Американские штабисты изучали также возможности создания баз в Швеции и Турции, а позднее в Венгрии, Австрии и на освобожденной части Германии. После тщательного анализа всех возможностей они убедились, что проведение нескольких крупных бомбардировочных акций со сквозным пролетом воздушного пространства противника и посадкой на советских авиабазах позволит не только завершить разгром немецкой военной промышленности, но и сократить собственные потери, которые осенью 1943 г. достигли угрожающего уровня. "Осенний кризис" стратегического авиационного наступления союзников был вызван возросшей эффективностью действий немецких истребителей и плохими погодными условиями. Если в налете на Бремен 17 апреля из 115 участвовавших самолетов 16 было сбито, а 44 повреждено, в налете на Берлин 28 июля было потеряно 22 "Летающие крепости" из 112, то во время катастрофического рейда 14 октября 1943 г. на шарикоподшипниковые заводы в Швейнфурте (Sch-weinfurt) из 291 бомбардировщика оказалось сбито 60, а 138 повреждено. [3] В этих тяжелых условиях американское командование решило изменить характер действий стратегической авиации, в частности, скоординировать удары 8-й и 15-й ВА, оснастить их истребителями с большой дальностью полета и применить, где это целесообразно, "челночную" тактику. Вот как объясняет Сталину ее достоинства посол США А.Гарриман в ходе беседы 2 февраля 1944 г.: "…организация сквозной бомбардировки значительно сократит потери в самолетах. Немцы, зная, что бомбардировщики должны возвращаться на свои базы примерно тем же путем, концентрируют в этом районе крупные силы истребителей, которые сбивают главным образом те самолеты, которые получили какие-либо повреждения в результате обстрела зенитной артиллерии. Возможность сквозного пролета над Германией создаст новые условия и, конечно, будет содействовать уменьшению потерь. Все это поможет поскорее разбить немцев". В ответной реплике Сталин замечает, что мы, конечно, сочувствуем тому, что помогает скорее разбить немцев. [4] Союзнички… Официальное предложение относительно предоставления авиабаз американская делегация сделала советской стороне на Московской конференции министров иностранных дел СССР, США и Великобритании. В Особо секретном протоколе, подписанном Вячеславом Молотовым, Корделлом Хэллом и Антони Иденом 1 ноября 1943 г., в частности, говорится: "Делегаты США представили конференции следующие предложения: (1) Чтобы, в целях осуществления сквозной бомбардировки промышленной Германии, были предоставлены базы на территории СССР, на которых самолеты США могли бы пополнять запасы горючего, производить срочный ремонт и пополнять боеприпасы. (2) Чтобы более эффективно осуществлялся взаимный обмен сведениями о погоде… (3) Чтобы было улучшено воздушное сообщение между этими двумя странами". [5] Надо сказать, это было не первое предложение подобного рода. Еще 17 июня 1942 г. Рузвельт писал Сталину: "Положение, которое складывается в северной части Тихого океана и в районе Аляски, ясно показывает, что Японское Правительство, возможно, готовится к операциям против Советского Приморья. Если подобное нападение осуществится, то Соединенные Штаты готовы оказать Советскому Союзу помощь американскими военно-воздушными силами при условии, что Советский Союз предоставит этим силам подходящие посадочные площадки на территории Сибири". [6] В письме от 23 июня президент развивает эту мысль: он предлагает, не дожидаясь японского нападения, создать в Приморье цепь аэродромов, по которым американские экипажи сами перегоняли бы поставляемые Советскому Союзу по ленд-лизу самолеты по крайней мере до Байкала, а в случае нападения по уже накатанному маршруту части американских ВВС могли бы быть быстро переброшены на помощь СССР. В послании, которое Сталин направил Рузвельту 1 июля, и в беседе, которую он провел на следующий день с послом США в СССР Стендли, на эти предложения дается, по сути, отрицательный ответ. [7] Знакомство с этими и рядом других относящихся к проблеме документов позволяет предположить, что руководитель СССР увидел в предложении империалистической Америки попытку использовать затруднительное положение Страны Советов для размещения на ее территории своих вооруженных сил. Сталин вполне мог рассматривать такие действия как форму неявной оккупации, которая - как знать? - при некоторых обстоятельствах могла стать явной. Сейчас трудно утверждать, какие планы вынашивал Рузвельт на самом деле, однако версия об общем негативном отношении советского руководителя к американским базам в районе Полтавы может стать отправной точкой на пути к разгадке многих "белых пятен" нашей полтавской истории. Так или иначе, но в сорок втором американцев в Союз не пустили, а "ленд-лизовские" самолеты от самой Аляски перегоняли советские летчики. Даже в критические дни битвы за Кавказ Сталин не дал никакого ответа на предложения непосредственной помощи, содержащиеся в посланиях президента США от 9 и 12 октября 1942 г…Озадаченный этим, Рузвельт 16 декабря пишет: "Мне не ясно, что именно произошло в отношении нашего предложения об американской авиационной помощи на Кавказе.  Очередной груз "Фрэнтик" доставлен Я вполне готов направить соединения с американскими пилотами и экипажами. Я думаю, что они должны действовать в составе соединений под командованием своих американских начальников, но каждая группа в отношении тактических целей находилась бы, конечно, под общим русским командованием…". 18 числа на это предложение Сталин дает ответ, который представляется его типичной реакцией на подобные предложения союзников: "Я очень благодарен Вам за Вашу готовность помогать нам. Что касается англо-американских эскадрилий с летным составом, то в настоящий момент (через два месяца! - авт.) отпала необходимость в их присылке в Закавказье… Я буду очень Вам признателен, если Вы ускорите присылку самолетов, особенно истребителей, но без летного состава… Особенность положения советской авиации заключается в том, что у нее летчиков более чем достаточно, но не хватает самолетов". [8] Некоторые западные историки придерживаются мнения, что в данном случае Сталин отказался от помощи союзников из-за опасения, что они смогут впоследствии иметь претензии на бакинскую нефть, [14] Длительные и в общем безрезультатные переговоры велись и по поводу предоставления ВВС США баз на советском Дальнем Востоке для организации "челночных" ударов по Японии. Со свойственным им размахом американцы планировали участие в этих операциях до 1000 четырехмоторных бомбардировщиков, причем часть необходимых грузов они успели завезти в Комсомольск. [9] Серию отказов получили и англичане. Тем не менее, примеры базирования самолетов союзников на территории СССР все же имеются. Широко известны факты участия нескольких эскадрилий "Харрикейнов" Королевских ВВС в защите Советского Заполярья в начале войны и бомбардировки немецкого линкора "Тирпиц" "Ланкастерами", взлетевшими с аэродрома Ягодник под Архангельском. Однако эти частные эпизоды ни по масштабам, ни по своему значению для достижения победы не идут ни в какое сравнение с той грандиозной по советским понятиям серией воздушных операций, которую американцы выполнили с полтавского аэродромного узла и которая вошла в историю под названием "Фрэнтик".*  Командир 169-й АБОН генерал-майор А.Р.Перминов Трудное решение принято Почему же, несмотря на все подозрения, Сталин все же разрешил американцам обосноваться в тылу советских войск? Ответ, вероятно, заключен в его способности глубоко изучить те или иные предложения и увидеть их положительные стороны даже на общем негативном фоне. Документы свидетельствуют, что с момента получения октябрьских предложений он многократно возвращался к этой теме, особенно в ходе Тегеранской конференции руководителей союзных держав 28 ноября - 1 декабря 1943 г. и сразу после нее, лично вникал во многие детали, интересовался конкретными цифрами. Скорее всего, Сталин пришел к выводу о безусловной военной целесообразности предоставления баз американцам в этом случае. Естественно, какие доводы стали для него решающими, сказать невозможно, однако сегодня можно привести некоторые соображения, которые вполне могли оказать влияние на его решение. Во-первых, главными целями "челночных" бомбардировок были военные заводы Германии, разрушение которых полностью отвечало интересам СССР. Во-вторых, в ходе обратных вылетов вполне можно было бы наносить сокрушительные удары непосредственно в интересах Красной Армии в оперативно-тактической глубине немецкой обороны. В-третьих, все это делали бы американцы. В-четвертых, ничего подобного советские ВВС сделать не могли. В-пятых, предоставление баз на европейской части СССР можно рассматривать как репетицию перед гораздо более масштабным сотрудничеством на Дальнем Востоке. В общем, к середине декабря 1943 г. вопрос в политическом плане был решен. Пришло время практических действий. В Памятной записке Молотова послу США в СССР, переданной Гарриману 25 декабря, говорится: "… с советской стороны в принципе не имеется возражений к предоставлению на территории СССР для американских военных самолетов воздушных баз в целях сквозной бомбардировки Германии. Однако организация таких баз и использование для этой цели соответствующих аэродромов должны быть согласованы с планами командования ВВС СССР. С этой целью командованию ВВС будет поручено начать предварительные переговоры по указанному вопросу с соответствующими военными представителями США в Москве с последующим рассмотрением этого вопроса Советским Верховным командованием". [10] Первым шагом на пути практической реализации достигнутой договоренности стал выбор географического положения будущих баз. Американская точка зрения состояла в том, что, поскольку они будут летать из Англии и Италии, то лучше всего иметь две группы аэродромов - одну на севере СССР, другую - на юге. Изучались районы Пушкина, Новгорода, Великих Лук, Курска, Орши, Харькова и Полтавы. Однако в ходе взаимных консультаций быстро выяснилось, что реальный выбор далеко не так велик. * Frantic - неистовый, безумный (англ.).  Укладка металлической ВПП на полтавском аэродроме. Май 1944 г.  Антенны радиотехнических систем на окраин: реальный выбор далеко не так велик. Прежде всего оказалось, что базирование стратегической авиации США есть нечто совершенно иное, чем привычное размещение частей ВВС Красной Армии на прифронтовых аэродромах. Базы для американцев нуждались в огромных по тем временам ВПП обязательно с твердым покрытием, в мощном радиотехническом оборудовании, включая системы инструментальной посадки, в комплексе сооружений для технического обслуживания и ремонта, наконец, на них необходимо было обеспечить достойные условия для отдыха летных экипажей. Но все это было бы полбеды, если бы не чисто американский размах этого мероприятия: планировалось, что в день на такую базу могли бы приземляться до 360 "Летающих крепостей"! Требуемые размеры стоянок, объемы бензохранилищ, количество авиабомб на складах просто не умещались в воображении советских специалистов. А подъездные пути? А ПВО? А рабочая сила? Надо ли говорить, что мест, где можно было бы в короткие сроки создать такую инфраструктуру, в разрушенной европейской части СССР было не много. Северные аэродромы отпали практически сразу же, т.к. характерная для тех мест затяжная весна и высокий уровень грунтовых вод не давали возможности начать работы немедленно. На юге же лучшим местом оказалась Полтава, аэродром которой в довоенные годы был одной из основных баз бомбардировочной авиации СССР. Там базировались тяжелые самолеты 1-й авиационной армии особого назначения, функционировали единственные в стране Высшие штурманские курсы ВВС, а несколько ранее - Всеукраинская школа Летчиков. Аэродром перед войной имел ВПП с твердым покрытием, благодаря чему его можно было подготовить к приему "Крепостей" в сжатые сроки. Немаловажную роль при выборе Полтавы в качестве главной базы сыграла близость аэродромов Миргорода и Пирятина, также "отданных" американцам (важно, чтобы на всех трех базах была одинаковая погода), и наличие сети площадок для базирования советских частей ПВО (Кар-ловка, Петривцы, Гребенка и др.). Кроме того, район Полтавы имел то преимущество, что находился на одинаковом расстоянии и от Англии, и от Италии. Для проведения всех подготовительных работ, а также для последующего практического взаимодействия с американцами в марте 1944 г. в советских ВВС образовали специальную авиачасть -169-ю авиабазу особого назначения, в состав которой вошли подразделения аэродромного обслуживания, технические, инженерные, автомобильные и др. специальные формирования. Командиром 169-й АБОН назначили опытного командира и организатора авиационного дела генерал-майора авиации А.Р.Перминова, начальником штаба - уроженца Полтавщины полковника С.К.Ковалева, начальником оперативного отдела - майора Н.Ф.Ще-панкова. [15] Батальонами аэродромного обслуживания командовали: в Полтаве -майор А.Компанеец, в Миргороде - майор Г.Тадеев, в Пирятине - майор А.Ковзель. [16] Воздушное прикрытие полтавского аэродромного узла входило в задачу 310-й авиадивизии ПВО (командир -полковник А.Т.Костенко) и зенитных частей 6-го корпуса ПВО (командир корпуса -генерал-майор П.А.Кривко). Прикрытие "Креп остей" над линией фронта возложили на 329-ю АД полковника Осипова [16], а доставку для них грузов по воздуху выполняли летчики 2-й транспортной АД генерал-майора Грачева. С американской стороны для руководства операциями было сформировано Восточное авиационное командование во главе с полковником Альфредом Кес-слером (Alfred Kessler) и со штабом в Полтаве, затем командование "челночными" авиабазами принял генерал-майор Роберт Уэлш (Robert Walsh), а повышенный в звании до бригадного генерала Кесслер стал у него начальником штаба. Новым авиабазам в ВВС США присвоили следующие номера: полтавской - 559, пирятинской - 560, миргородской - 561. [24] Оперативные группы для деловых контактов с американцами возглавляли: в Полтаве - подполковник А.Бондаренко, в Миргороде - майор А.Ерко, в Пирятине - подполковник М.Лысенко. [16] Победа в воздухе куется на земле 14 апреля 1944 г. в Полтаву прибыла первая группа американских офицеров из 46 человек. [18] При их деятельном участии личный состав 169-й АБОН приступил к работе, которая по сути мало отличалась от боевого подвига. Трудились все: от генерала до рядового. Готовили ВПП, аэродромное оборудование, складские, ремонтные и жилые помещения, госпитали и т.д. Все это было разрушено немцами при отступлении. О материальном обеспечении работ позаботилась американская сторона. Из Ливерпуля отбыл специальный конвой, включавший 5 судов ("Джордж Ангел", "Джордж М.Кохан", "Эдвард П.Александр", "Джон Давинпорт", "Вильям Мак-Кинли") с грузом для операций "Фрэнтик". Везли авиационный бензин, масло, запчасти к самолетам, бомбы и боеприпасы, металлические плиты для ВПП, стройматериалы, автомобили, медицинское оборудование. [20] Как указывается в источнике [21], 5 апреля груз общей массой 43,9 тыс. т благополучно прибыл в Мурманск. Однако элементарное сравнение этой цифры с другими, приведенными в этой же книге, заставляет в ней усомниться. Зато достоверно известно, что одних только плит для покрытия ВПП привезли 12393 т. [14] Все это по железной дороге и частично транспортными самолетами без промедления отправили к местам назначения. Новая глава полтавской истории началась 6 мая, когда из Ирана прибыл первый эшелон с постоянным американским составом авиабазы (390 человек). [18] Советские и американские военнослужащие жили и работали в одинаковых условиях, ели одну и ту же пищу, вместе отдыхали. Работа кипела. Вот как отзывался об этом глава военной миссии США в Москве генерал Дин (Deane): "Я посетил Кесслера дважды… Первый визит состоялся через неделю после прибытия его маленького штаба в Полтаву. Сделано было еще не много. Но Кесслер вместе с Перминовым уже выработали совместный план работы, которую необходимо выполнить после прибытия американского оборудования и персонала. Мы втроем обсудили этот план, и я понял, что они хорошо владеют ситуацией. Мой следующий визит пришелся на середину мая (через три недели), когда генерал-майор Фрэд Андерсон (Anderson), заместитель Спаатса (Spaatz)*, прибыл с целью проверки продвижения нашей работы. Поразительно, сколько было выполнено за тот короткий промежуток времени! Большинство персонала уже прибыло, на подходе были и последние поезда с оборудованием. Летное поле кишело женщинами, укладывавшими железные плиты на взлетные полосы. Работа шла непрерывно и прогрессировала с такой скоростью, что казалось, стальной ковер в милю длиной вырастал на глазах. Было очевидно, что здесь задержки не будет…" [19] Кстати, о женщинах… Вот выдержка из записи беседы Гарримана с Молотовым, состоявшейся 3 июня. Посол США говорит, что "один американский офицер сообщил советскому офицеру, что американцы укладывают в день 10 ярдов (9 метров) металлической взлетной дорожки. Эта цифра была взята русским офицером как норма, и украинские женщины, производившие эту работу, укладывали по 12 метров в день. Таким образом, маленькие, но крепкие украинские женщины превысили американскую норму". И как же реагирует наркоминдел СССР? "Молотов замечает, что это хорошо". [11] Вообще чувствуется, что американцы были чрезвычайно довольны ходом подготовительных работ, особенно их высшие руководители, которые отзыва- * Генерал-майор Карл Спаатс - командующий стратегической авиацией США в Европе. лись об этом чуть не с умилением. В беседе с Молотовым 11 мая генерал Дин говорит, "как было бы хорошо, если бы Молотов смог поехать в Полтаву и посмотреть, как американские солдаты живут вместе с русскими солдатами, как они вместе роют один и тот же окоп, укладывают одну и туже металлическую полосу на аэродроме и едят из одной миски". [12] Действительно, между советскими и американскими людьми с первых дней сложились отношения доброго сотрудничества и даже искренней дружбы. Об этом свидетельствуют не только официальные заверения дипломатов, но и многочисленные личные письма участников событий, хранящиеся ныне в фондах музея. Важным моментом для понимания специфики деятельности 169-й АБОН является то, что она была, так сказать, полпредом советских ВВС перед лицом союзников. Все на ней должно было быть образцовым, включая организацию досуга. В Полтаве открыли Американский клуб, где показывали американские фильмы, специальную библиотеку с американской литературой и даже место для отправления религиозных обрядов. [14] Прилетевший в Советский Союз в ходе "Фрэнтик-1" командующий 15-й ВА генерал-лейтенант А.Эйкер (Eaker) в беседе с Молотовым 5 июня дал такую оценку проведенной работе: "Подготовленные в СССР базы значительно лучше средних баз, имеющихся у американцев в Италии. И эти базы были подготовлены быстрее, чем это обычно делают американцы". [13] К 15 мая (всего за месяц!) основные работы по подготовке Полтавского аэродромного узла были завершены. Объекты принимала специальная инспекторская группа, которую возглавил Андерсон и в которую входили также Дин, Гарриман и др. За столь короткий срок персоналом базы было произведено 29000 куб. м земляных работ, уложено почти 250000 кв. м металлических плит, построено или капитально отремонтировано: дом для офицерского состава на 96 квартир, 3 казармы на 1300 человек, 20 корпусов для санитарных частей на 720 человек, 7 пищеблоков, 6 банно-прачечных, 3 летних лагеря, 3 насосные станции с артезианскими скважинами, 3 командных пункта, 150 убежищ. [22] Общая трудоемкость превысила 31000 человеко-дней, а материальные затраты советской стороны составили 700000 рублей. [14] По той причине, что количество постоянного американского персонала на полтавских базах решением советского правительства не должно было превышать 1270 человек, освоением техобслуживания авиатехники союзников пришлось заниматься советским людям. Впрочем, это вполне сочеталось с планами Сталина оснастить "Крепостями" или "Либерейто-рами" некоторые части ВВС Красной Армии. Для изучения американской техники в Троицкой военно-авиационной школе механиков по вооружению было отобрано около 100 курсантов, которые уже прошли фронтовую стажировку и половину теоретического курса. Срочная целевая подготовка механиков и младших авиаспециалистов по всем основным направлениям велась и в других авиашколах ВВС, причем началась она еще до принятия решения руководителей СССР и США об организации баз. Из этих специалистов были сформированы специальные технические батальоны наземного обслуживания самолетов (ТБНОС), в основу работы которых был положен бригадный метод. В советских ВВС, где практиковался экипажный метод техобслуживания, такие части были созданы впервые. [23]  А.Р.Перминов встречает командующего 15-й ВА США генерала Эйкера. Полтава, июнь 1944 г. Пока шла напряженная работа по подготовке баз, американский и советский штабы ВВС тщательно выбирали цели для будущих ударов, причем советская сторона заостряла внимание нЈ непосредственной помощи Красной"Армии, развивавшей наступление на Балканах, а подчиненные Спаатса настаивали на разрушении самолетостроительных заводов в Польше и Латвии. Для уточнения обстановки над предполагаемыми объектами бомбардировок специальный рейд выполнил самолет-разведчик Р-38 "Лайтнинг". После изучения полученных фотоматериалов Эйкер поддержал советскую точку зрения, и 2 июня первая стратеги; ческая операция "Фрэнтик" началась.  Операция "Фрэнтик-1" началась. Над Венгрией - B-17G из 99-й BG и Р-51В из 325-й FG. 2 июня 1944 г. Архивные источники и литература 1. Б.Лиддел Гарт. Вторая мировая война. М., 1976, стр.557. 2. Там же, стр. 560. 3. У.Черчилль. Вторая мировая война. Книга третья, т. 5-6. М., 1991, стр. 289. 4. Советско-американские отношения во время Великой Отечественной войны 1941-1945: документы и материалы. М., 1984, т. 2, стр. 18. 5. Там же, т.1, стр. 422 6. Там же, стр. 204. 7. Там же, стр. 210, 211. 8. Там же, стр. 268, 269. 9. Там же, стр. 452, т. 2, стр. 210, 236, 271, 359, 480. 10. Там же, т.1, стр. 474. 11. Там же, т.2, стр.127 12. Там же, стр. 106. 13. Там же, стр. 130. 14. Thomas A.Julian. Operations at the Margin-Soviet Bases and Shuttle-Bombing. The Jornai of Military History, vol. 57, № 4, Oktober 1993. 15. ЦАМО РФ, фонд 169-й АБОН, on. 1, дело 1. 16. Именной список личного состава 169-й АБОН по состоянию на 7.05.1944 г. Архив Управления СБУ по Полтавской области. 17. А.Иванов. Три бессонные ночи на Полтав-щине. "Правда Украины", 14.04.1995. 18. Историческая справка Управления СБУ по Полтавской области № А/1-519 от 14.04.1994 г. Научный архив Полтавского музея авиации и космонавтики. 19. John R.Deane. The Strange Alliance. N.Y., 1947. 20. Воспоминания бывшего сержанта армии США Ричарда Брауна. Научный архив Полтавского музея авиации и космонавтики. 21. Северные конвои. Исследования, воспоминания, документы. Выпуск 2. М., 1994, стр. 255. 22. Н.Щепанков. Операция "Фрэнтик". "Московская правда", 17.02.1995. 23. Воспоминания бывшего механика 169-й АБОН В.Г.Весненко. Научный архив Полтавского музея авиации и космонавтики. 24. Glenn B.lnfield. The Poltava Affair. N. Y., 1980.  |

|

||

|

Главная | В избранное | Наш E-MAIL | Добавить материал | Нашёл ошибку | Вверх |

||||

|

|

||||