|

||||

|

|

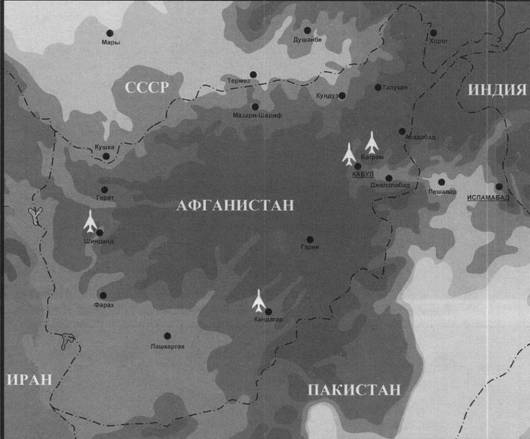

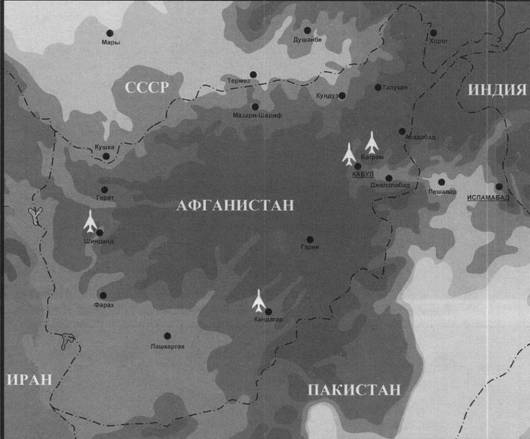

ИСТРЕБИТЕЛЬ-БОМБАРДИРОВЩИК СУ-7 (Продолжение. Начало в № 4-11/2006 г., 1-4, 6/2007 г.) АФГАНИСТАН Афганистан со времен провозглашения независимости относился к дружественным Советскому Союзу странам – достаточно сказать, что Советская Россия первой признала суверенитет соседнего государства. Первые самолёты для афганской авиации также были подарены Страной Советов: согласно подписанному 28 февраля 1921 года «Договору о дружбе и взаимопомощи», Афганистану безвозмездно передали дюжину «Сопвичей» и «Ньюпоров». Положение сохранялось и в пору многолетнего правления короля Закир Шаха, остававшегося во главе страны почти 40 лет, и сменившего его генерала Мохаммеда Дауда – двоюродного брата монарха, пришедшего к власти в июле 1973 года после «бескровного переворота» и упразднения монархии (о смене власти король вообще узнал, находясь в Париже с визитом). В бытность Дауда премьером при короле именно он настоял на расширении военного сотрудничества с СССР и поставках советских вооружений для афганской армии. Правда, военное строительство не относилось к числу первоочередных задач в стране с достаточно спокойной и по- восточному патриархальной обстановкой со вполне феодальным укладом; сегодня может показаться невероятным, но ещё в середине 70-х годов наше бюро молодежного туризма «Спутник» приглашало посетить «приветливый и красочный Афганистан». С соседними Ираном и Пакистаном отношения были тоже традиционно ровными, и даже граница между ними присутствовала лишь формально. Как результат добрососедских отношений с СССР – вся афганская армия, что называется, сверху донизу была укомплектована советским вооружением и военной техникой, офицерский состав учился исключительно в Советском Союзе и даже военную форму для них шили, по большей части, на советских фабриках. «Шестьдесят лет мы живем с Афганистаном душа в душу», – в таких выражениях оценивал отношения с ближайшим соседом Председатель Совмина СССР А. Н. Косыгин при обсуждении помощи Афганистану на политбюро ЦК КПСС 17 марта 1979 года. Приход к власти Дауда, прозванного в стране «красным принцем», сопровождался дальнейшим укреплением экономического и военно-технического сотрудничества с СССР. Новый правитель неоднократно бывал в Советском Союзе и даже отдыхать предпочитал на крымских курортах. Разумеется, отношения не ограничивались поставками оружия: афганцы получали также разнообразные товары советского производства – по всей видимости, Афганистан был единственной страной, где пользовался популярностью наш ширпотреб, от посуды до галош и особенно ценимых телогреек классического лагерного фасона. Афганская военная авиация организационно входила в состав объединенных ВВС и ПВО страны, включавших собственно ВВС, зенитно-артиллерийские и зенитно-ракетные войска, а также радиотехнические части. ВВС имели в своем составе к середине 70-х годов шесть авиаполков, включая один учебный, и располагали немногим более чем полутора сотнями боевых самолётов. Самыми массовыми являлись истребители МиГ-17 и бомбардировщики Ил-28, лишь несколько лет как начали поступать МиГ-21 разных модификаций и полученные в количестве двух дюжин истребители-бомбардировщики Су-7БМК, выглядевшие наиболее современными ударными машинами. В соответствии с оборонительной доктриной Афганистана эти силы считались вполне достаточными, да и то вся эта техника была получена в рамках предоставленных советской стороной кредитов (первый такой заем на весьма крупную в те годы сумму в 100 млн. долларов был получен ещё при визите Н. С. Хрущева в Кабул в декабре 1955 года, а по приходу к власти в 1964 году Афганистан навестил и Л. И. Брежнев). К 1978 году общая сумма советских вложений в Афганистан достигла 1265 млн. долларов, в то время как ранее предоставлявшаяся американская помощь составляла всего около трети этой суммы – 470 млн. долларов. К этому времени при штабах афганской армии служили 60 советских военных консультантов, а непосредственно в частях на технике работали ещё 179 советских специалистов. Для базирования боевых самолётов афганские ВВС могли использовать всего семь аэродромов с асфальтобетонным покрытием, и то полосы в Кундузе, Джелалабаде и Мазари-Шарифе допускали полёты только МиГ-17. Авиабазы Кабула, Баграма, Кандагара и Шинданда, напротив, отличались отменным качеством цельнолитых «бетонок» ВПП длиной в 2500-3000 м, оборудованных ещё при короле американскими строительными фирмами и отвечавших самым взыскательным требованиям. Наличие этих аэродромов обеспечивало возможность маневра силами по основным направлениям с сосредоточением авиации на них. Наилучшими условиями по базированию обладал Баграмский авиаузел с центром управления, крупным гарнизоном, складами и ремонтным заводом. ВПП Баграма стометровой ширины допускала взлёт сразу звена самолётов. Поручив дело западным строителям, Закир Шах не прогадал: таких полос немного было и в Советском Союзе, а укрытия боевых машин и вовсе выглядели чудом фортификационного строительства – каждый самолёт размещался в индивидуальном дворике- патерне, выложенном из залитого бетоном дикого камня, в толще которого были оборудованы убежища для дежурных лётчиков, техников и самолётного имущества.  Су-7БМК, подготовленный для отправки в Афганистан. Для перелета самолет оснащен полным комплектом 600 литровых подвесных баков  Пара "шеститочечных" Су-7БМК для афганских ВВС на аэродроме Ейского авиаучилища перед перелетом "за речку". Баграмская авиабаза использовалась для наиболее боеспособных авиа- частей, оснащенных новейшей авиатехникой – 355-го апиб на Су-7БМК и 322-го иап с истребителями МиГ- 21ПФМ. 355-й полк двухэскадрильного состава имел 24 боевых самолёта, но ни единой «спарки», по какой-то причине не полученных афганцами. Советским военным консультантом (по- афгански «мушавером») при его командире служил полковник А. Г. Аганбегян. Афганские ВВС были единственным в своем роде инозаказчиком советской техники, куда та направлялась исключительно «своим ходом», перегоняемая по воздуху. Обычной практикой после заводской приемки была разборка машин и их доставка в пункт назначения в заводской таре по железной дороге или морем, а при особо срочном характере поставки – и по воздуху, на борту транспортных самолётов. Перевозка того же Су-7 в полностью расстыкованном виде со всем причитающимся имуществом требовала двух железнодорожных платформ либо двух самолётов Ан-12, один из которых вез фюзеляж, а другой плоскости, шасси и консоли оперения. Ни железных дорог, ни морских портов в Афганистане не имелось, а транспортировать объемистые ящики с авиатехникой через горные перевалы и тоннели не представлялось возможным. В итоге оставалось только перегонять самолёты с завода за 7000 км, на месте производя их повторную сдачу заказчику. Впрочем, своим ходом в Афганистан, пробираясь по горным дорогам от советской границы, шла и прочая техника, включая танки и артиллерию. Среди личного состава афганских авиачастей наблюдалась известная «классовая разница»: лётчики-истребители считались элитой ВВС и были, по большей части, выходцами из не бедных семей, в то время как пилоты истребителей-бомбардировщиков попадали в авиацию если не «от сохи», то из малообеспеченных слоев, причем при обучении лётному делу иные, попав в «высшее общество», скрывали своё происхождение. В армейской среде сохранялись свои касты и группы с определенными и достаточно сложными клановыми, племенными и политическими отношениями, со своими лидерами, как правило, выходцами из обеспеченных родов. Между собой взаимоотношения тех и других были не лучшими, доходя до открытой неприязни из-за взаимных претензий чуть ли не вековой давности. Впрочем, индивидуализм и тяга к достижению превосходства над окружающими вообще были свойственны афганским военным, притом что лётному и профессиональному мастерству, по мнению наших инструкторов, с постоянством препятствовали «банальная лень, нетрудолюбие и уклонение от трудностей». Серьезной помехой являлась общая низкая «планка» состояния здоровья как следствие крайне невысокого уровня жизни в стране, из-за чего с трудом удавалось подбирать годный по медицинским показателям и физподготовке для службы в авиации состав, даже притом, что общие требования по медицинской части и общеобразовательным показателям для курсантов-афганцев и без того были предельно снижены. В результате у значительного числа пилотов отмечалась «боязнь в полётах, пассивность и скованность в нестандартных ситуациях, путанность и растерянность, быстрое уставание в работе». Курсанты-афганцы вообще считались у наших инструкторов «трудным контингентом», не склонным к работе с самоотдачей, но любящим показушную сторону. Естественным результатом этого являлась невысокая боеготовность – в частности, число допущенных к самостоятельным полётам лётчиков у афганцев с удручающим постоянством было меньшим, чем самолётов – так, на 24 истребителя-бомбардировщика в 355-м полку весной 1978 года приходилось только 19 подготовленных пилотов, из которых всего трое могли летать днем и ночью. Что касается состояния матчасти, то и к этому вопросу относились без особого усердия – нормальным считалось положение, когда хотя бы два из трех самолётов были исправны и укомплектованы. На практике разница между афганскими лётчиками заключалась в том, что истребители больше внимания уделяли пилотажу с отработкой эффектных проходов в воздухе на скорости и малой высоте, являвшихся непременной частью ежегодных парадов. В программе подготовки 355-го апиб основной упор делался на боевое применение, отработка которого велась на полигоне невдалеке от Баграма, где целями служили выложенные из старых автопокрышек, выбеленных мелом, наземные мишени (этот материал в безлесном Афганистане был едва ли не самым доступным). По службе офицеры росли, почти автоматически получая очередные звания по мере выслуги, и практически на любой должности, даже оставаясь рядовым лётчиком или техником самолёта, всякий мог дослужиться до полковника. Притом что весь личный состав исповедовал ислам, являвшийся официальной религией в стране, каких-либо трений на религиозной основе с советскими военными (а за границу отправлялись исключительно члены КПСС) не было. Одному из советников афганский коллега объяснял понимание дел: «У вас есть Ленин. Это ваш аллах. Все правильно. Человеку без аллаха нельзя». Положение резко и неожиданно изменилось в апреле 1978 года, когда в результате кровавого переворота был свергнут и убит М. Дауд. Инициаторами «апрельской революции» выступили местные коммунисты из Народно-Демократической Партии Афганистана (НДПА), ставившие целью социальные преобразования и установление «государства трудящихся».  Аэродром Багром заснятый с борта самолета-разведчика. В центральной части снимка видна стоянка самолетов 355-го авиаполка. К тому же при переделе власти после установления президентского правления многие его участники-офицеры остались не у дел, испытывая вполне понятное недовольство, охотно выступили против вчерашнего лидера. Появившиеся сразу версии о том, что переворот был инспирирован по указке из Москвы, ни в малой мере не отвечали действительности. Даже в советском посольстве о нем узнали лишь по начавшейся стрельбе на улицах и бомбежке президентского дворца, а в Кремле – и вовсе из новостных выпусков западных агентств, из-за чего посольских работников потом винили в том, что они «проспали революцию». Случившееся выглядело тем более неожиданным, что НДПА создавалась при прямой поддержке КПСС и самой программной установкой афганские коммунисты ставили захват политической власти в стране, создавая свои ячейки в том числе и в армии, где НДПА была довольно популярна. Советские же военные в Афганистане имели прямое указание Главного Военного Советника генерал-лейтенанта Л. Н. Горелова не вмешиваться во внутриполитические дрязги, более того – сторониться всякой антиправительственной деятельности, которая могла бы бросить тень на отношения с соседом. Сам Дауд, ценя советскую помощь, и вовсе говорил: «Если с головы советского офицера упадет хоть волос, виновный поплатится головой». Переворот начался утром 27 апреля 1978 года выступлением ряда армейских частей, поднятых офицерами- коммунистами. Руководил им полковник Абдул Кадыр, бывший главком ВВС и ПВО, смещенный с поста после событий 1973 года. В рядах ВВС вообще нашлось немало сторонников НДПА, сам штаб восстания находился на Баграмской авиабазе, и даже пароль-отзыв на призыв к действию звучал как «МиГ-21». Авиация самым широким образом была задействована в последующих событиях. Штурм президентского дворца поначалу шел без особого успеха – тот представлял собой настоящую крепость, охраняемую двумя тысячами солдат, артиллерией и танками. В 15 ч. 30 мин. в воздух были подняты самолёты МиГ-21 и Су-7БМК, до самой ночи наносившие бомбовые и ракетные удары по резиденции. Сторонников НДПА нашлось немалое число – в боевых вылетах участвовали 23 пилота, две трети из общего числа освоивших курс боевой подготовки. Некоторые, правда, ограничились одним вылетом, но другие выполнили более десятка заданий, а инспектор отдела боевой подготовки ВВС Мир Гаусуддин вылетал на штурмовку 14 раз. Авиация продолжала работу и с наступлением темноты, хотя подготовленных для ночной работы лётчиков было всего несколько – трое на Су-7БМК и четверо на МиГ-21. Помимо президентского дворца, атакам с воздуха подвергались Министерство Обороны, другие административные здания, штаб центрального армейского корпуса и гарнизон 7-й пехотной дивизии в Пагмане под Кабулом. Прибывший туда министр обороны Хайдар сумел поднять части для поддержки правительства, однако те, едва выступив на столицу, были атакованы авиацией. В налётах участвовали два десятка самолётов, в течение четырёх часов бомбивших и обстреливавших гарнизон. Министр был убит, а солдаты разбежались кто куда. По случайности, жертвой воздушной атаки едва не стал и один из лидеров восставших – лейтенант Сеид Гулябзой, отвечавший как раз за работу в частях ВВС (неисповедимыми извивами афганской политики он же несколькими годами ранее помогал прийти к власти Дауду, арестовывая генералитет прежнего правителя). Его бронемашина была принята за вражескую и накрыта залпом ракет С-5. Четверо спутников Гулябзоя погибли на месте, а сам революционер с тяжелыми ранениями несколько месяцев провел в госпитале. По объектам в Кабуле авиация работала преимущественно пушечным огнем и НАР, залпы которых давали впечатляющий эффект с десятками разрывов, весьма внушительно воздействуя на состояние противника. Пушки использовали исключительно Су-7БМК (имевшиеся МиГ-21 их не несли). Всего лётчиками 355-го апиб были выполнены 45 вылетов, ещё 50 вылетоз сделали истребители. Общий налёг составил 53 часа, из них 1 1 – в ночных условиях. Расход боеприпасов исчислялся 48 осколочно-фугасными бомбами ОФАБ-250-270, более 3000 НАР типа С-5 и более 3000 снарядов к пушкам, т. е. были расстреляны почти два десятка снаряженных блоков и 25 полных боекомплектов к НР-30. Потерянными оказались один МиГ- 21УМ, поврежденный зенитным огнем, и один Су-7БМК, лётчик которого катапультировался на взлёте, объяснив, что стол терять сознание из-за переутомления. Ещё три МиГ-21 и четыре Су-7БМК имели пробоины и прочие повреждения от огня с земли из разных видов стрелкового оружия. Характер повреждений говорил о том, что лётчики при штурмовке действовали крайне бесшабашно или же просто не имели боевого опыта и не представляли себе всей опасности зенитного огня, от которого пострадал каждый третий самолёт. К утру 28 апреля сопротивление было подавлено и власть перешла к НДПА. При всем размахе и эффектности боевых действий с танковыми атаками и ударами с воздуха потери среди военных составили всего 43 человека (правда, пришедшие к власти революционеры в ходе начатого «наведения порядка» тут же казнили ещё более 40 деятелей прежнего режима). Руководивший восстанием полковник Кадыр вернул себе пост главнокомандующего ВВС и ПВО, а вышедший из госпиталя Гулябзой стал адъютантом нового правителя Афганистана Тараки, а затем и афганским послом в СССР. Провозгласив целью строительство в Афганистане социализма и «демократизацию общественной жизни», новые власти взялись за дело с революционной решимостью, развязав настоящий террор против собственного народа. Стоявший во главе НДПА Хафи- зулла Амин собирался построить в стране новое общество, по его словам, «лет за десять», разом избавившись от мешающих пережитков и «реакционных классов». Абсолютно нетерпимый к чужому мнению, он даже советским представителям заявлял: «Я более советский человек, чем вы». При наличии обширных «отсталых слоев» населения и почти полном отсутствии пролетариата двигателем в деле социалистического строительства должна была стать армия. Занимавшийся прежде в НДПА военными вопросами Амин просил генерала Л. Н. Горелова ежедневно заниматься с ним по вопросам строительства вооруженных сил, тактики и стратегии разных родов войск. Уже в мае 1 978 года с СССР было подписано новое соглашение о военных советниках (так стали именоваться армейские консультанты), расширялся круг их задач, а число в афганской армии увеличивалось вчетверо. В авиации они стали прикомандировываться к подразделениям вплоть до эскадрилий. Общая численность военных советников и специалистов в Афганистане к январю 1979 года составила 409 человек, а через полгода их штат довели до 1000, продолжая, по настойчивым просьбам афганской стороны, наращивать и в последующие месяцы. Укрепление афганских вооруженных сил напрямую оговаривалось и масштабным советско-афганским «Договором о дружбе и сотрудничестве», подписанным при первом официальном визите Тараки в Москву в декабре 1978 года. Военная помощь «революционному правительству» согласно этому соглашению оказывалась на льготной основе из расчета 25% стоимости в валюте с длительной рассрочкой, а затем – и вовсе безвозмездно, по решению, принятому в марте 1979 года Политбюро ЦК КПСС (трезвомыслящий Председатель Совмина А. Н. Косыгин тогда выразился с предельной откровенностью: «Какая у них свободно конвертируемая валюта, мы с них никогда ничего не получим»). Чтобы поддержать Кабул, попутно решили закупать афганский газ по ценам, превышавшим мировые. В итоге Советский Союз за поставки газа успел задолжать Афганистану порядочную сумму, но о каком-либо зачете этих долгов в счет полученной военной техники речь не шла, поскольку те шли по иным, чисто экономическим соглашениям. В соответствии с документами Договора предусматривалось оснащение афганской авиации более современной техникой: истребители МиГ-21 ПФ должны были заменить МиГ-21 бис, а С/-7БМК – самолёты с крылом изменяемой геометрии Су-22М. Однако если с МиГ-21бис проблем не возникло, и те по плану с лета 1979 года начали поступать в Афганистан, то поставки Су-22М, новейших тогда машин, до поры до времени пришлось отложить в ожидании подготовки персонала для этой более сложной техники, в эксплуатации сильно отличавшейся от «семерок». Потребность Кабула в оружии имела вполне реальные обоснования: деятельность новых властей, склонных к ультрареволюционному радикализму и нарушавших вековые традиции, сопровождалась ростом недовольства на местах. Если прежнюю смену власти со свержением Закир Шаха афганцы в большинстве своём считали семейным делом при дворе Кабула, то теперешние правители бесцеремонным вмешательством затронули слишком многие слои населения. Репрессии против недовольных стали массовыми – списки казненных пополнялись видными в стране людьми, от купечества и землевладельцев до интеллигенции и военных. В стране, хранившей неостывший опыт многих войн, карательные меры не могли не встретить ответной реакции. Насилие здесь терпеть не привыкли («афганца можно убить, но нельзя обидеть»), и вскоре выступления в провинциях переросли в вооруженные мятежи, охватившие всю страну. Единственным подспорьем Кабула была армия, с участием которой дело перерастало в гражданскую войну. Правда, на её боеспособности ощутимо сказались те же расправы и аресты многих офицеров, в числе которых оказались и приговоренные к смертной казни лидеры революции Кадыр и начальник Главного Политуправления Вооруженных Сил. На это при встрече с Тараки в Москве в марте 1979 года обращал внимание даже Л. И. Брежнев, предостерегавший от последствий «зачисток» в армии: "Нельзя многого ожидать от армии, если в ней часто сменяются командные кадры. Это тем более справедливо, если смена кадров сопровождается арестами". Леонид Ильич проявил присущую ему прозорливость: дезертирство в афганской армии стало массовым, а 17 марта 1979 года вспыхнул мятеж в Герате с участием 17-й пехотной дивизии под предводительством её командиров. Гератское восстание, в котором участвовали более 20 тысяч человек, захвативших один из крупнейших городов страны, вызвало натуральную панику у кабульских правителей. Не очень полагаясь на собственные силы, те настаивали на срочном привлечении советских частей и авиаударов советских самолётов по городу, причем на все возражения о неприемлемости вмешательства и возможном политическом скандале тот же Тараки с детской непосредственностью предлагал: «…на своих самолётах и танках поставите афганские знаки, и никто ничего не узнает». Тогда у советского правительства хватило выдержки отказаться от ввода войск, взамен обеспечив Кабул срочными поставками вооружения и боеприпасов. В кругу своих на Политбюро Л. И. Брежнев тогда заметил в адрес незадачливых революционеров: «У них распадается армия, а мы должны будем вести за неё войну». Гератский мятеж был подавлен к 20 марта после бомбовых ударов правительственной авиации и взятия города десантниками и танковыми частями. Истребители-бомбардировщики для обеспечения возможности боевой работы пришлось перебросить в Шинданд, лежавший в сотне километров от Герата, где их радиус действия был вполне достаточным. Обошлось без потерь, хотя самолёты подвергались обстрелу с земли перешедшим на сторону восставших зенитным дивизионом. По непрерывным просьбам афганского правительства, сыпавшимся едва ли не каждый день, Политбюро ЦК КПСС протоколом от 24 мая 1979 года оформило выделение тем разнообразного «специмущества» на общую сумму 53 млн. рублей (с любопытной формулировкой – «безвозмездно», но с оговоркой о сумме). Перечень включал, помимо бронетехники, артиллерии, почти полусотни тысяч единиц стрелкового оружия, поставку «в порядке первоочередной помощи» 680 оставшихся в строю машин авиабомб, 100 зажигательных баков и 160 разовых бомбовых кассет; о «напалме и газовых бомбах» Кабул просил не раз, и особенно настойчиво, но в боеприпасах с отравляющими веществами было наотрез отказано, в том же протоколе определив – «не представляется возможным».   Этот Cy-7BKJ1 использовался афганцами в качестве источника запчастей для Авиация продолжала оставаться важнейшим средством борьбы с множившимися мятежами, тем более что армейские части при отсутствии поддержки с воздуха становились практически небоеспособными, а при огневом сопротивлении противника их и вовсе никакими другими силами нельзя было двинуть с места. В этих случаях требовался авиационный налёт, производивший неизменно впечатляющий эффект – мало кто из афганцев вообще видел летящий самолёт, гром которого сам по себе внушал кочевникам страх, а сотрясающие землю взрывы бомб и залпы ракет разгоняли даже многочисленные отряды. К тому же уход на сторону оппозиции целых воинских формирований с боевой техникой делал её серьезным противником, обладающим танками и артиллерией, и борьба с ним требовала использования соответствующих средств. В традициях Востока военный успех во многом определялся демонстрацией силы и производимым эффектом, а в этом отношении авиация, способная обрушить мощный и впечатляющий удар с воздуха, оставалась вне конкуренции. Спрос на привлечение авиации был столь велик, что весной и летом 1979 года лётчикам приходилось работать, перекрывая все нормы по лётной нагрузке, причем случаев уклонения от вылетов было крайне немного. Впрочем, испытывая определенные нравственные и религиозные сомнения в войне с единоверцами, иные предпочитали наносить удары в стороне от цели, сбрасывая бомбы на безлюдные места. Поскольку уязвимым местом авиаторов были их семьи, подвергавшиеся риску покушений, лётчики просили не афишировать свои успехи и всячески уклонялись от каких-либо упоминаний о своей деятельности в печати. Законы кровной мести в набирающей силу гражданской войне сменялись террором по отношению к сторонникам и, особенно, к защитникам новой власти, и те старались избежать всякой огласки. Военным, включая командиров, приходилось почти постоянно жить прямо на службе, не расставаясь с личным оружием и по ночам. Из тех же соображений лётчики и техники избегали фотографироваться, отказываясь сниматься даже для служебных и партийных документов из опасения, что фотоснимки попадут к противнику, и ссылаясь на отсутствие пленки и фотобумаги. В 355-м полку дошло до того, что у советского советника тайком засветили пленку в фотоаппарате со сделанными на память кадрами, где он был запечатлен в компании с лётчиками-афганцами. Что касается лётной нагрузки, то у пилотов Су-7БМК она была куда выше, нежели у истребителей и бомбардировщиков. Летом 1979 года, когда боевые действия шли уже по всей стране, даже в изнуряющую жару за 40° обычным делом были 10-12 вылётов Су- 7БМК в день, тогда как МиГ-21 выполняли вдвое меньше заданий – 5-6 за день, а Ил-28 и вовсе обычно ограничивались 1-2 вылетами. По общему количеству самолёто-вылетов на боевое применение «Су-седьмые» превосходили только вертолётчики и пилоты МиГ-17 (но тех и насчитывалось в афганских ВВС в три с лишним раза больше). Летали при этом по привычке безо всяких карт, не особо утруждая себя навигацией и штурманским расчетом и ориентируясь визуально по своим приметам на местности. При одном из боевых вылетов в начале ноября 1979 года намеченная паре Су-7БМК цель лежала в северных районах Бадахшана. Промахнувшись, те по ошибке отработали по советской территории, выполнив бомбовую атаку по таджикскому селению у Хорога. В кишлаке бомбы разрушили несколько домов, погибли мирные жители. При разбирательстве лётчики говорили о недоразумении и оправдывались тем, что заблудились на дальнем маршруте. Это звучало вполне правдоподобно – им пришлось пройти над сплошным горным массивом больше 350 км, пользуясь только бортовым навигационным оборудованием, уровень которого на «Су-седьмом» и без того желал оставлять лучшего. Выйдя в намеченное место, они приняли за цель кишлак со сходными приметами (а вернее – первый попавшийся), по которому и отбомбились. Подозревать их в злом умысле оснований не было – навредить жителям затерянного в горах па- мирского селения они вряд ли желали, да и для неприязни к «шурави» тогда ещё не было повода.  Линейка заброшенных Су-7БКЛ и БМК на авиабазе Шинданд. В таком виде эти самолеты встретили XXI век.  Нагромождение списанных Су-7 и МиГ-21 на свалке Баграмского аэродрома При существовавших в афганской армии порядках о наказании непосредственных виновных речь не шла, и улаживанием вопроса занималось высшее руководство. Находившийся во главе страны Амин написал личное письмо с извинениями Л. И. Брежневу, которое через военных представителей было передано министру обороны Д. Ф. Устинову. Со вводом советских войск в Афганистан в декабре 1979 года и без того критическое положение в стране стало резко меняться к худшему. Советская армия должна была помочь стабилизировать ситуацию, попутно приведя к власти более предсказуемое правительство Кармаля, и поначалу вообще не имела целью участие в боевых действиях. Предполагалось взять под охрану основные объекты страны, став гарнизонами в ключевых местах с расчетом, что само присутствие внушительного военного контингента произведет должное впечатление на оппозицию и предостережет её от «контрреволюционных вылазок»; попутно Политбюро ЦК КПСС специальным указанием в протоколе №177 от 27 декабря 1979 года требовало «давать твердый и аргументированный отпор любым возможным инсинуациям насчет имеющегося якобы советского вмешательства во внутренние афганские дела». Однако появление иностранных войск в исламской неспокойной стране привело к многочисленным, теперь уже антисоветским выступлениям, придав вооруженной борьбе силу джихада против неверных. Не оправдались и расчеты на повышение боеспособности афганских войск, получавших опору в лице мощного союзника – 40-й армии. Появление советских войск неожиданным образом привело к падению боевого духа афганских частей. Убежденных сторонников «новой жизни» там и так было немного, а участие в войне с соплеменниками на стороне «шурави» тем более не добавляло уверенности в себе. К тому же афганские командиры сметливо рассудили, что решать боевые задачи лучше силами пришедшегося к месту столь сильного союзника, и такая позиция приводила лишь к имитации собственного участия в боевых действиях. По мере того, как 40-я армия все глубже втягивалась в войну, у афганцев пропадало всякое желание вести самостоятельные действия. Звучавшие при этом ссылки на неготовность, слабую выучку и оснащенность, естественным образом, требовали дальнейшего наращивания поставок техники и вооружений. С началом поставок истребителей- бомбардировщиков Су-22М они заменили в Баграме прежние Су-7БМК, которые были выведены в Шинданд в состав 335-го смешанного авиаполка, включавшего также Ил-28 и МиГ-21. Здешняя база вообще несколько лучше подходила для их базирования – при хорошей ВПП трехкилометровой длины аэродром, по афганским меркам, был низинным и лежал на высоте «всего» 1150 м над уровнем моря (для сравнения, Баграм в предгорьях Гин- дукуша имел превышение 1954 м). Пустынные окрестности авиабазы, где всякие передвижения были как на ладони, удачным образом защищали её от обстрелов мятежников, становившихся настоящей напастью – в Кандагаре в сентябре 1980 года на стоянках сгорели сразу пять машин, в Баграме в июне 1981 года огневой налёт уничтожил склады боеприпасов, заставив на время эвакуировать всю авиацию. При и без того высоких взлётно-по- садочных скоростях Су-7БМК разреженный воздух высокогорья, хуже «державший» машину, приводил к росту аварийности, свидетельством чего было множество разбитых и поврежденных самолётов, оставленных в ТЭЧ Баграма и брошенных на свалке. Восстановлением техники при дармовых поставках афганцы себя не особо утруждали, и какая-нибудь мелочь, вроде помятого закрылка или отказавшего агрегата, служила поводом для списания машины, в лучшем случае, шедшей на запчасти, а то и просто на разграбление. Положение не изменилось и на новом месте. Доля боевых повреждений Су-7БМК была невысока, в основном самолёты продолжали бить на взлёте и посадке, «прикладывая» их о землю на слишком высокой скорости, ломая стойки шасси, «промазывая» мимо полосы и не укладываясь в пределы ВПП на пробеге. В одном таком случае лётчик из-за превышения посадочной скорости стесал колеса на пробеге, не удержал «разувшуюся» машину на полосе, и его вынесло в сторону. Пробежав по грунту в тучах пыли, он с разгона влетел прямо на инженерный пост, проломил стену и застрял там. Извлекать самолёт не торопились, и его торчащий наружу из здания хвост на долгое время стал достопримечательностью Шиндандского аэродрома, причем из уцелевшего помещения дежурного на втором этаже как ни в чем ни бывало продолжали разноситься команды и указания. Налёт на лётное происшествие у афганцев был крайне невысок, составляя несколько сотен часов на потерянный самолёт (в соседнем 373-м транспортном авиаполку за 1980 год поломать успели 17 самолётов), что было на порядок хуже уровня аварийности аналогичных типов самолётов в советских ВВС. Причиной, помимо сложных местных условий и плохого обеспечения полётов, являлся крайне низкий профессионализм и банальная безответственность технического и лётного состава. При подготовке машины её могли не заправить до конца, залить керосин со всяким мусором, забыть закрыть лючки, не установить тормозной парашют и не снять предохранительные чеки. Как-то за одну лётную смену один самолёт ушел в полёт без парашюта, на другом оказались не расфиксированными чеки катапультного сидения и ещё одну машину пришлось возвращать со старта, обнаружив заклиненный в оперении ломик. Критиковать за халатность было не принято – «чтобы люди не обиделись». Советским советникам и техникам, без которых в эскадрильях теперь было не обойтись, оставалось лишь чертыхаться: «О чем говорить, у них же вообще на дворе по календарю 14-й век!» С куда большим азартом афганцы занимались торговыми и прочими коммерческими делами, содержа лавки и дуканы тут же при гарнизоне, а уж сбыт керосина – едва ли не основного топлива в Афганистане – был масштабным предприятием, с которого кормились практически все имевшие доступ к топливу. Таким же спросом пользовалась бомботара, брусья которой расходовались на строительство и были предметом оживленного торга. Даже вновь назначенный командующий ВВС и ПВО генерал Абдул Кадыр Ака, не имевший ни лётной, ни технической подготовки, прежде служил по линии снабжения, будучи человеком оборотистым и с купеческой жилкой. Вопросами боевой подготовки занимался преимущественно его заместитель – генерал-лейтенант Мустафа, дважды герой Афганистана, опытный и знающий летчик, освоивший Су-7БМК и Су-22М. В неделю назначались 2-3 летных смены, в которые, в лучшем случае, выполнялось пару вылетов. Несмотря на войну, обязательным был предписанный Кораном выходной по пятницам (правда, если возникала большая необходимость в ходе операций, и в этот день можно было добиться вылета). Боевая нагрузка не превышала пары блоков с НАР или бомб калибром 100 или 250 кг. «Пятисотки» считались уже перегрузом, и их афганцы брали крайне неохотно, благо по части изыскания причин и всяких затруднений были великими мастерами. В боевых вылетах часто использовались и пушки. Боевые задачи и цели обычно заранее указывались из Кабула, непосредственная авиаподдержка по вызову не практиковалась, причём общим правилом было назначение целей в отдалении от своих войск во избежание их накрытия при промашках, что случалось не единожды. Большинство атак выполнялось с пологого пикирования, с высотой ввода порядка 3000 м и выводом на высоте 400-500 м после сброса бомб и 150-200 м после пуска НАР и стрельбы из пушек, поскольку противник чаще всего располагал только стрелковым оружием, ответный огонь из которого особой опасности не представлял и вообще не брался в учёт. Правда, если штурмовать предстояло защищённый зенитными средствами объект, типа крепости или опорного пункта, прикрытого крупнокалиберными ДШК или ЗГУ, таким же обычным делом был сброс бомб в паре километров от цели, на безопасном от мигающего огня «сварки» удалении. При подготовке к вылету тактическими построениями себя особо не утруждали, в лучшем случае оценив обстановку по фотоснимкам и разведданным и почти не обращая внимание на метеопрогноз и обеспеченность радиосвязью и навигационными средствами. Успех дела со свойственным фатализмом считался не очень зависящим от прилагаемых усилий – «как будет угодно Аллаху!» Иной раз складывались вполне курьёзные ситуации, когда после очередного авианалёта на аэродром из душ- манского лагеря приезжали пострадавшие с жалобой на действия авиаторов. Оказывалось, что вчерашние противники очередной раз успели сменить взгляды, пойдя на дружбу с Кабулом, и требовали компенсаций за причинённый ущерб, обычно соглашаясь на подношения деньгами, продовольствием и тем же керосином. При относительно спокойной обстановке на западном направлении наибольшие потери афганская авиация понесла именно на Шиндандской авиабазе. Мятежникам дважды удалось осуществить диверсии прямо на аэродроме. После подрыва нескольких бомбардировщиков Ил-28 начавшийся пожар и взрывы уничтожили практически все находившиеся на стоянке самолеты, и бомбардировочная эскадрилья перестала существовать. 13 марта 1985 года моджахедам удалось уничтожить в Шинданде сразу 19 боевых самолётов. Диверсия была спланирована и осуществлена весьма умело: самолёты заминировали с использованием часовых механизмов, время срабатывания которых выставили таким образом, чтобы подрывы совпали с началом обстрела аэродрома реактивными снарядами, подготовленными в окрестностях. Тем самым от непосредственных виновников диверсии отводилось подозрение, и вся вина за случившееся падала на одну из кочующих в округе банд. Однако что-то у организаторов не заладилось, обстрел не состоялся, и взрывы начались сами по себе. 13-е число принесло тяжелые итоги: гремящие один за другим взрывы превратили стоянки в настоящий ад, вулканами вспыхивал и разлетался горящий керосин, накрывавший соседние самолеты, рвались боеприпасы, кося осколками мечущихся людей. Разлившееся полыхающее топливо охватило стоянки, куда было не приблизиться. После нескольких часов пожарища оставалось только тушить догорающие обломки. Полностью сгорели шесть самолетов Су-7 и 13 истребителей МиГ-21, ещё 13 машин были повреждены. На следующее утро самолетом из Кабула прибыла группа следователей во главе с руководителем госбезопасности доктором Наджибуллой – будущим президентом Афганистана (к слову, уважительно именуемый доктором, министр госбезопасности и в самом деле был по образованию врачом-гинекологом). Подозрения о диверсии сразу были подтверждены найденной у одного из самолётов не сработавшей миной, попавшей на экспертизу. Следственная группа тут же занялась военнослужащими самой авиабазы, арестовав 13 офицеров и 8 солдат. Вступив в сговор с местным оппозиционным подпольем, те за солидную мзду допустили подрывников на аэродром. Пятеро за причастность к диверсии были расстреляны, прочие получили по 15-20 лет тюрьмы. Подтвердив репутацию эффективного ведомства, пусть и с мрачноватой славой, МГБ тогда же, весной 1985 года, раскрыло предательство группы офицеров афганского генштаба во главе с начальником разведуправления генерал-майором Халилем. Высокопоставленный офицер, окончивший академию советского Генштаба, сам, конечно, самолёты не подрывал: сколотив резидентуру из служащих своего ведомства, он в течение шести лет снабжал моджахедов ценнейшей информацией о планах и деталях готовившихся операций, обстановке в армии и диспозиции войск, причинив ущерб куда больший, чем всякий диверсант.  После падения "народной власти" в 1992 году на этом Су-7БКЛ изменился и опознавательный знак – у кокарды была затерта утратившая символичность красная звезда  Это не начало третьей мировой войны и не ядерный удар по аэродрому "Су-седьмых": дело происходит в Афганистане в 2001 году, где американцы бомбят талибов мощными авиабомбами. Постоянная убыль матчасти по боевым и не боевым причинам требовала восполнения потерь и регулярно компенсировалась советской стороной. Советское правительство весьма оперативно реагировало на заявки из Кабула, тут же отпуская требуемое для «продолжения революционного процесса», нуждавшегося буквально во всем. Забавным образом очередным постановлением ЦК КПСС и СМ СССР №349-77 от 26 февраля 1987 года предусматривалось «оказание безвозмездной экономической помощи вооруженным силам, беженцам и беднейшим слоям населения Демократической Республики Афганистан», т. е. канцелярским оборотом афганская армия приравнивалась к «сирым и убогим» (помимо массы всякого имущества, этим документом остро нуждающимся афганским офицерам выделялись и 250 легковых автомобилей).(1*) Поддержка продолжалась и после вывода Советской Армии из Афганистана. В 1989 году на оказание военной помощи Кабулу было израсходовано 2,5 млрд. долларов из ресурсов Минобороны СССР, в т. ч. без компенсаций – 2 млрд. долларов (благодаря этим «подаркам», остававшимся вне общего экономического зачёта, Афганистан с накопленной задолженностью в 8,055 млрд. долларов в списке крупнейших советских должников выглядел ещё более или менее пристойно). Что касается авиации, то уже несколько лет как снятые с производства Су-7 и МиГ-21 приходилось брать частью с баз хранения, где накапливалась сошедшая с вооружения советских ВВС техника, а где и прямо из действующих авиаполков. Последние «семерки» для Афганистана набирали из учебных частей, где те продержались до конца 80-х годов. Так, в 1984-85 годах свои "семерки" для последующей передачи афганцам сдавали учебные полки Ейского авиаучилища, перешедшего на базовую машину Су-17. Поскольку «чистых» Су-7БМК уже не оставалось, афганцам передавали машины других модификаций, наименее изношенные, в основном, выглядевшие более или менее «свежими» Су-7БКЛ выпуска 1971-72 годов. На авиаремонтных предприятиях самолёты подновляли, продляя ресурс, и заменяли блоки системы распознавания на принятые в афганских ВВС. Вновь поставляемые машины получали маскировочную окраску, в то время как уже имевшиеся самолёты афганцы оснащать камуфляжем не собирались – красить их на месте «отсутствовала возможность». Всего Афганистану были переданы 79 самолётов типа Су-7Б указанных модификаций. С учётом того, что одновременно в строю находилось не более двух с небольшим десятков машин, усилиями советской стороны их состав был обновлен дважды и трижды, и афганские ВВС словно шли на рекорд по изведению полученной техники. Прямым свидетельством этого выглядели окрестности Шинданда с лежащими тут и там разбитыми, брошенными и полуразобранными самолётами. Впрочем, не уступали им в «переваривании» авиационной и прочей техники и другие наши ближневосточные друзья, словно соревновавшиеся в «расходных характеристиках». Справедливости ради надо сказать, что иждивенческие настроения имели похожие результаты вне зависимости от политической ориентации, национальных особенностей и провозглашаемых лозунгов «эксплуатирующей организации», пользовавшейся на всю катушку дармовой поддержкой богатого соседа. Бесспорным лидером в этом отношении стал Южный Вьетнам, гробивший в войне с партизанами боевую технику в массовых количествах едва ли не быстрее, чем американцы успевали её поставлять: за один только 1974 год, предварявший падение режима, авиация Сайгона по оперативным и прочим причинам потеряла 299 самолётов и вертолётов (!). В ВВС Афганистана «семёрки» продержались дольше, чем где бы то ни было. В Шинданде они продолжали летать и после ухода советских войск в феврале 1989 года. Правда, вылеты к этому времени выполнялись всё больше для поддержания лётных навыков и, при хронически высокой аварийности, выглядели «добиванием» техники. Отдельные самолёты дожили до падения «народной власти» и восстановления в апреле 1992 года исламского государства Афганистан, успев даже получить новые опознавательные знаки (уже третьи по счету…). Однако с прекращением военных поставок из России их боевая ценность была к этому времени эфемерной, и самолеты были попросту заброшены на окраинах аэродрома. (Продолжение следует) 1* Номер и содержание ПСМ приведены по газете «Красная звезда» от 28 июля 1992г., вместе с ранее упомянутыми документами ЦК КПСС приведены в книге Б. Гоомова «Ограниченный контингент», М. «Культура» 1994  Владимир Проклов Примечания:ИСТРЕБИТЕЛЬ-БОМБАРДИРОВЩИК СУ-7 (Продолжение. Начало в № 4-11/2006 г., 1-4, 6/2007 г.) АФГАНИСТАН Афганистан со времен провозглашения независимости относился к дружественным Советскому Союзу странам – достаточно сказать, что Советская Россия первой признала суверенитет соседнего государства. Первые самолёты для афганской авиации также были подарены Страной Советов: согласно подписанному 28 февраля 1921 года «Договору о дружбе и взаимопомощи», Афганистану безвозмездно передали дюжину «Сопвичей» и «Ньюпоров». Положение сохранялось и в пору многолетнего правления короля Закир Шаха, остававшегося во главе страны почти 40 лет, и сменившего его генерала Мохаммеда Дауда – двоюродного брата монарха, пришедшего к власти в июле 1973 года после «бескровного переворота» и упразднения монархии (о смене власти король вообще узнал, находясь в Париже с визитом). В бытность Дауда премьером при короле именно он настоял на расширении военного сотрудничества с СССР и поставках советских вооружений для афганской армии. Правда, военное строительство не относилось к числу первоочередных задач в стране с достаточно спокойной и по- восточному патриархальной обстановкой со вполне феодальным укладом; сегодня может показаться невероятным, но ещё в середине 70-х годов наше бюро молодежного туризма «Спутник» приглашало посетить «приветливый и красочный Афганистан». С соседними Ираном и Пакистаном отношения были тоже традиционно ровными, и даже граница между ними присутствовала лишь формально. Как результат добрососедских отношений с СССР – вся афганская армия, что называется, сверху донизу была укомплектована советским вооружением и военной техникой, офицерский состав учился исключительно в Советском Союзе и даже военную форму для них шили, по большей части, на советских фабриках. «Шестьдесят лет мы живем с Афганистаном душа в душу», – в таких выражениях оценивал отношения с ближайшим соседом Председатель Совмина СССР А. Н. Косыгин при обсуждении помощи Афганистану на политбюро ЦК КПСС 17 марта 1979 года. Приход к власти Дауда, прозванного в стране «красным принцем», сопровождался дальнейшим укреплением экономического и военно-технического сотрудничества с СССР. Новый правитель неоднократно бывал в Советском Союзе и даже отдыхать предпочитал на крымских курортах. Разумеется, отношения не ограничивались поставками оружия: афганцы получали также разнообразные товары советского производства – по всей видимости, Афганистан был единственной страной, где пользовался популярностью наш ширпотреб, от посуды до галош и особенно ценимых телогреек классического лагерного фасона. Афганская военная авиация организационно входила в состав объединенных ВВС и ПВО страны, включавших собственно ВВС, зенитно-артиллерийские и зенитно-ракетные войска, а также радиотехнические части. ВВС имели в своем составе к середине 70-х годов шесть авиаполков, включая один учебный, и располагали немногим более чем полутора сотнями боевых самолётов. Самыми массовыми являлись истребители МиГ-17 и бомбардировщики Ил-28, лишь несколько лет как начали поступать МиГ-21 разных модификаций и полученные в количестве двух дюжин истребители-бомбардировщики Су-7БМК, выглядевшие наиболее современными ударными машинами. В соответствии с оборонительной доктриной Афганистана эти силы считались вполне достаточными, да и то вся эта техника была получена в рамках предоставленных советской стороной кредитов (первый такой заем на весьма крупную в те годы сумму в 100 млн. долларов был получен ещё при визите Н. С. Хрущева в Кабул в декабре 1955 года, а по приходу к власти в 1964 году Афганистан навестил и Л. И. Брежнев). К 1978 году общая сумма советских вложений в Афганистан достигла 1265 млн. долларов, в то время как ранее предоставлявшаяся американская помощь составляла всего около трети этой суммы – 470 млн. долларов. К этому времени при штабах афганской армии служили 60 советских военных консультантов, а непосредственно в частях на технике работали ещё 179 советских специалистов. Для базирования боевых самолётов афганские ВВС могли использовать всего семь аэродромов с асфальтобетонным покрытием, и то полосы в Кундузе, Джелалабаде и Мазари-Шарифе допускали полёты только МиГ-17. Авиабазы Кабула, Баграма, Кандагара и Шинданда, напротив, отличались отменным качеством цельнолитых «бетонок» ВПП длиной в 2500-3000 м, оборудованных ещё при короле американскими строительными фирмами и отвечавших самым взыскательным требованиям. Наличие этих аэродромов обеспечивало возможность маневра силами по основным направлениям с сосредоточением авиации на них. Наилучшими условиями по базированию обладал Баграмский авиаузел с центром управления, крупным гарнизоном, складами и ремонтным заводом. ВПП Баграма стометровой ширины допускала взлёт сразу звена самолётов. Поручив дело западным строителям, Закир Шах не прогадал: таких полос немного было и в Советском Союзе, а укрытия боевых машин и вовсе выглядели чудом фортификационного строительства – каждый самолёт размещался в индивидуальном дворике- патерне, выложенном из залитого бетоном дикого камня, в толще которого были оборудованы убежища для дежурных лётчиков, техников и самолётного имущества.

Су-7БМК, подготовленный для отправки в Афганистан. Для перелета самолет оснащен полным комплектом 600 литровых подвесных баков

Пара "шеститочечных" Су-7БМК для афганских ВВС на аэродроме Ейского авиаучилища перед перелетом "за речку". Баграмская авиабаза использовалась для наиболее боеспособных авиа- частей, оснащенных новейшей авиатехникой – 355-го апиб на Су-7БМК и 322-го иап с истребителями МиГ- 21ПФМ. 355-й полк двухэскадрильного состава имел 24 боевых самолёта, но ни единой «спарки», по какой-то причине не полученных афганцами. Советским военным консультантом (по- афгански «мушавером») при его командире служил полковник А. Г. Аганбегян. Афганские ВВС были единственным в своем роде инозаказчиком советской техники, куда та направлялась исключительно «своим ходом», перегоняемая по воздуху. Обычной практикой после заводской приемки была разборка машин и их доставка в пункт назначения в заводской таре по железной дороге или морем, а при особо срочном характере поставки – и по воздуху, на борту транспортных самолётов. Перевозка того же Су-7 в полностью расстыкованном виде со всем причитающимся имуществом требовала двух железнодорожных платформ либо двух самолётов Ан-12, один из которых вез фюзеляж, а другой плоскости, шасси и консоли оперения. Ни железных дорог, ни морских портов в Афганистане не имелось, а транспортировать объемистые ящики с авиатехникой через горные перевалы и тоннели не представлялось возможным. В итоге оставалось только перегонять самолёты с завода за 7000 км, на месте производя их повторную сдачу заказчику. Впрочем, своим ходом в Афганистан, пробираясь по горным дорогам от советской границы, шла и прочая техника, включая танки и артиллерию. Среди личного состава афганских авиачастей наблюдалась известная «классовая разница»: лётчики-истребители считались элитой ВВС и были, по большей части, выходцами из не бедных семей, в то время как пилоты истребителей-бомбардировщиков попадали в авиацию если не «от сохи», то из малообеспеченных слоев, причем при обучении лётному делу иные, попав в «высшее общество», скрывали своё происхождение. В армейской среде сохранялись свои касты и группы с определенными и достаточно сложными клановыми, племенными и политическими отношениями, со своими лидерами, как правило, выходцами из обеспеченных родов. Между собой взаимоотношения тех и других были не лучшими, доходя до открытой неприязни из-за взаимных претензий чуть ли не вековой давности. Впрочем, индивидуализм и тяга к достижению превосходства над окружающими вообще были свойственны афганским военным, притом что лётному и профессиональному мастерству, по мнению наших инструкторов, с постоянством препятствовали «банальная лень, нетрудолюбие и уклонение от трудностей». Серьезной помехой являлась общая низкая «планка» состояния здоровья как следствие крайне невысокого уровня жизни в стране, из-за чего с трудом удавалось подбирать годный по медицинским показателям и физподготовке для службы в авиации состав, даже притом, что общие требования по медицинской части и общеобразовательным показателям для курсантов-афганцев и без того были предельно снижены. В результате у значительного числа пилотов отмечалась «боязнь в полётах, пассивность и скованность в нестандартных ситуациях, путанность и растерянность, быстрое уставание в работе». Курсанты-афганцы вообще считались у наших инструкторов «трудным контингентом», не склонным к работе с самоотдачей, но любящим показушную сторону. Естественным результатом этого являлась невысокая боеготовность – в частности, число допущенных к самостоятельным полётам лётчиков у афганцев с удручающим постоянством было меньшим, чем самолётов – так, на 24 истребителя-бомбардировщика в 355-м полку весной 1978 года приходилось только 19 подготовленных пилотов, из которых всего трое могли летать днем и ночью. Что касается состояния матчасти, то и к этому вопросу относились без особого усердия – нормальным считалось положение, когда хотя бы два из трех самолётов были исправны и укомплектованы. На практике разница между афганскими лётчиками заключалась в том, что истребители больше внимания уделяли пилотажу с отработкой эффектных проходов в воздухе на скорости и малой высоте, являвшихся непременной частью ежегодных парадов. В программе подготовки 355-го апиб основной упор делался на боевое применение, отработка которого велась на полигоне невдалеке от Баграма, где целями служили выложенные из старых автопокрышек, выбеленных мелом, наземные мишени (этот материал в безлесном Афганистане был едва ли не самым доступным). По службе офицеры росли, почти автоматически получая очередные звания по мере выслуги, и практически на любой должности, даже оставаясь рядовым лётчиком или техником самолёта, всякий мог дослужиться до полковника. Притом что весь личный состав исповедовал ислам, являвшийся официальной религией в стране, каких-либо трений на религиозной основе с советскими военными (а за границу отправлялись исключительно члены КПСС) не было. Одному из советников афганский коллега объяснял понимание дел: «У вас есть Ленин. Это ваш аллах. Все правильно. Человеку без аллаха нельзя». Положение резко и неожиданно изменилось в апреле 1978 года, когда в результате кровавого переворота был свергнут и убит М. Дауд. Инициаторами «апрельской революции» выступили местные коммунисты из Народно-Демократической Партии Афганистана (НДПА), ставившие целью социальные преобразования и установление «государства трудящихся».

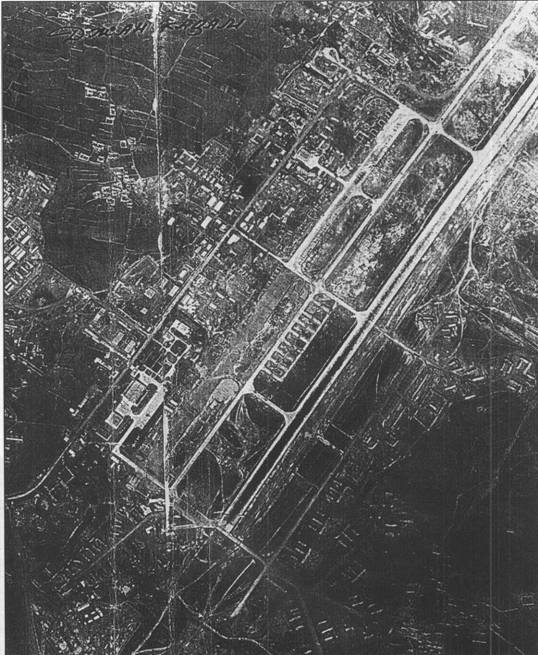

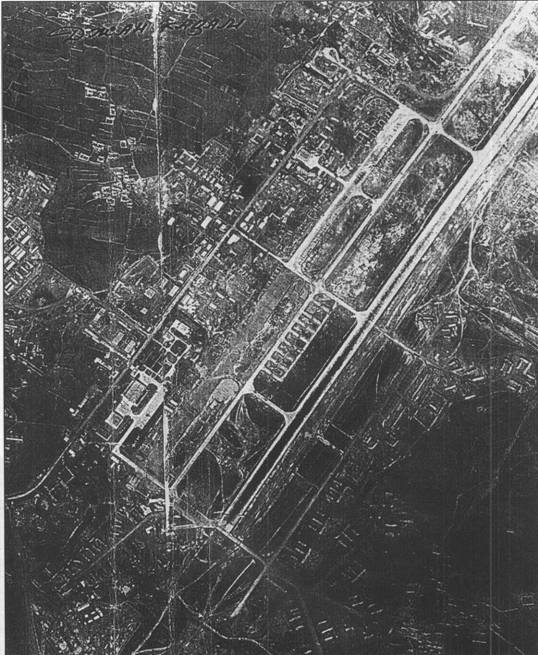

Аэродром Багром заснятый с борта самолета-разведчика. В центральной части снимка видна стоянка самолетов 355-го авиаполка. К тому же при переделе власти после установления президентского правления многие его участники-офицеры остались не у дел, испытывая вполне понятное недовольство, охотно выступили против вчерашнего лидера. Появившиеся сразу версии о том, что переворот был инспирирован по указке из Москвы, ни в малой мере не отвечали действительности. Даже в советском посольстве о нем узнали лишь по начавшейся стрельбе на улицах и бомбежке президентского дворца, а в Кремле – и вовсе из новостных выпусков западных агентств, из-за чего посольских работников потом винили в том, что они «проспали революцию». Случившееся выглядело тем более неожиданным, что НДПА создавалась при прямой поддержке КПСС и самой программной установкой афганские коммунисты ставили захват политической власти в стране, создавая свои ячейки в том числе и в армии, где НДПА была довольно популярна. Советские же военные в Афганистане имели прямое указание Главного Военного Советника генерал-лейтенанта Л. Н. Горелова не вмешиваться во внутриполитические дрязги, более того – сторониться всякой антиправительственной деятельности, которая могла бы бросить тень на отношения с соседом. Сам Дауд, ценя советскую помощь, и вовсе говорил: «Если с головы советского офицера упадет хоть волос, виновный поплатится головой». Переворот начался утром 27 апреля 1978 года выступлением ряда армейских частей, поднятых офицерами- коммунистами. Руководил им полковник Абдул Кадыр, бывший главком ВВС и ПВО, смещенный с поста после событий 1973 года. В рядах ВВС вообще нашлось немало сторонников НДПА, сам штаб восстания находился на Баграмской авиабазе, и даже пароль-отзыв на призыв к действию звучал как «МиГ-21». Авиация самым широким образом была задействована в последующих событиях. Штурм президентского дворца поначалу шел без особого успеха – тот представлял собой настоящую крепость, охраняемую двумя тысячами солдат, артиллерией и танками. В 15 ч. 30 мин. в воздух были подняты самолёты МиГ-21 и Су-7БМК, до самой ночи наносившие бомбовые и ракетные удары по резиденции. Сторонников НДПА нашлось немалое число – в боевых вылетах участвовали 23 пилота, две трети из общего числа освоивших курс боевой подготовки. Некоторые, правда, ограничились одним вылетом, но другие выполнили более десятка заданий, а инспектор отдела боевой подготовки ВВС Мир Гаусуддин вылетал на штурмовку 14 раз. Авиация продолжала работу и с наступлением темноты, хотя подготовленных для ночной работы лётчиков было всего несколько – трое на Су-7БМК и четверо на МиГ-21. Помимо президентского дворца, атакам с воздуха подвергались Министерство Обороны, другие административные здания, штаб центрального армейского корпуса и гарнизон 7-й пехотной дивизии в Пагмане под Кабулом. Прибывший туда министр обороны Хайдар сумел поднять части для поддержки правительства, однако те, едва выступив на столицу, были атакованы авиацией. В налётах участвовали два десятка самолётов, в течение четырёх часов бомбивших и обстреливавших гарнизон. Министр был убит, а солдаты разбежались кто куда. По случайности, жертвой воздушной атаки едва не стал и один из лидеров восставших – лейтенант Сеид Гулябзой, отвечавший как раз за работу в частях ВВС (неисповедимыми извивами афганской политики он же несколькими годами ранее помогал прийти к власти Дауду, арестовывая генералитет прежнего правителя). Его бронемашина была принята за вражескую и накрыта залпом ракет С-5. Четверо спутников Гулябзоя погибли на месте, а сам революционер с тяжелыми ранениями несколько месяцев провел в госпитале. По объектам в Кабуле авиация работала преимущественно пушечным огнем и НАР, залпы которых давали впечатляющий эффект с десятками разрывов, весьма внушительно воздействуя на состояние противника. Пушки использовали исключительно Су-7БМК (имевшиеся МиГ-21 их не несли). Всего лётчиками 355-го апиб были выполнены 45 вылетов, ещё 50 вылетоз сделали истребители. Общий налёг составил 53 часа, из них 1 1 – в ночных условиях. Расход боеприпасов исчислялся 48 осколочно-фугасными бомбами ОФАБ-250-270, более 3000 НАР типа С-5 и более 3000 снарядов к пушкам, т. е. были расстреляны почти два десятка снаряженных блоков и 25 полных боекомплектов к НР-30. Потерянными оказались один МиГ- 21УМ, поврежденный зенитным огнем, и один Су-7БМК, лётчик которого катапультировался на взлёте, объяснив, что стол терять сознание из-за переутомления. Ещё три МиГ-21 и четыре Су-7БМК имели пробоины и прочие повреждения от огня с земли из разных видов стрелкового оружия. Характер повреждений говорил о том, что лётчики при штурмовке действовали крайне бесшабашно или же просто не имели боевого опыта и не представляли себе всей опасности зенитного огня, от которого пострадал каждый третий самолёт. К утру 28 апреля сопротивление было подавлено и власть перешла к НДПА. При всем размахе и эффектности боевых действий с танковыми атаками и ударами с воздуха потери среди военных составили всего 43 человека (правда, пришедшие к власти революционеры в ходе начатого «наведения порядка» тут же казнили ещё более 40 деятелей прежнего режима). Руководивший восстанием полковник Кадыр вернул себе пост главнокомандующего ВВС и ПВО, а вышедший из госпиталя Гулябзой стал адъютантом нового правителя Афганистана Тараки, а затем и афганским послом в СССР. Провозгласив целью строительство в Афганистане социализма и «демократизацию общественной жизни», новые власти взялись за дело с революционной решимостью, развязав настоящий террор против собственного народа. Стоявший во главе НДПА Хафи- зулла Амин собирался построить в стране новое общество, по его словам, «лет за десять», разом избавившись от мешающих пережитков и «реакционных классов». Абсолютно нетерпимый к чужому мнению, он даже советским представителям заявлял: «Я более советский человек, чем вы». При наличии обширных «отсталых слоев» населения и почти полном отсутствии пролетариата двигателем в деле социалистического строительства должна была стать армия. Занимавшийся прежде в НДПА военными вопросами Амин просил генерала Л. Н. Горелова ежедневно заниматься с ним по вопросам строительства вооруженных сил, тактики и стратегии разных родов войск. Уже в мае 1 978 года с СССР было подписано новое соглашение о военных советниках (так стали именоваться армейские консультанты), расширялся круг их задач, а число в афганской армии увеличивалось вчетверо. В авиации они стали прикомандировываться к подразделениям вплоть до эскадрилий. Общая численность военных советников и специалистов в Афганистане к январю 1979 года составила 409 человек, а через полгода их штат довели до 1000, продолжая, по настойчивым просьбам афганской стороны, наращивать и в последующие месяцы. Укрепление афганских вооруженных сил напрямую оговаривалось и масштабным советско-афганским «Договором о дружбе и сотрудничестве», подписанным при первом официальном визите Тараки в Москву в декабре 1978 года. Военная помощь «революционному правительству» согласно этому соглашению оказывалась на льготной основе из расчета 25% стоимости в валюте с длительной рассрочкой, а затем – и вовсе безвозмездно, по решению, принятому в марте 1979 года Политбюро ЦК КПСС (трезвомыслящий Председатель Совмина А. Н. Косыгин тогда выразился с предельной откровенностью: «Какая у них свободно конвертируемая валюта, мы с них никогда ничего не получим»). Чтобы поддержать Кабул, попутно решили закупать афганский газ по ценам, превышавшим мировые. В итоге Советский Союз за поставки газа успел задолжать Афганистану порядочную сумму, но о каком-либо зачете этих долгов в счет полученной военной техники речь не шла, поскольку те шли по иным, чисто экономическим соглашениям. В соответствии с документами Договора предусматривалось оснащение афганской авиации более современной техникой: истребители МиГ-21 ПФ должны были заменить МиГ-21 бис, а С/-7БМК – самолёты с крылом изменяемой геометрии Су-22М. Однако если с МиГ-21бис проблем не возникло, и те по плану с лета 1979 года начали поступать в Афганистан, то поставки Су-22М, новейших тогда машин, до поры до времени пришлось отложить в ожидании подготовки персонала для этой более сложной техники, в эксплуатации сильно отличавшейся от «семерок». Потребность Кабула в оружии имела вполне реальные обоснования: деятельность новых властей, склонных к ультрареволюционному радикализму и нарушавших вековые традиции, сопровождалась ростом недовольства на местах. Если прежнюю смену власти со свержением Закир Шаха афганцы в большинстве своём считали семейным делом при дворе Кабула, то теперешние правители бесцеремонным вмешательством затронули слишком многие слои населения. Репрессии против недовольных стали массовыми – списки казненных пополнялись видными в стране людьми, от купечества и землевладельцев до интеллигенции и военных. В стране, хранившей неостывший опыт многих войн, карательные меры не могли не встретить ответной реакции. Насилие здесь терпеть не привыкли («афганца можно убить, но нельзя обидеть»), и вскоре выступления в провинциях переросли в вооруженные мятежи, охватившие всю страну. Единственным подспорьем Кабула была армия, с участием которой дело перерастало в гражданскую войну. Правда, на её боеспособности ощутимо сказались те же расправы и аресты многих офицеров, в числе которых оказались и приговоренные к смертной казни лидеры революции Кадыр и начальник Главного Политуправления Вооруженных Сил. На это при встрече с Тараки в Москве в марте 1979 года обращал внимание даже Л. И. Брежнев, предостерегавший от последствий «зачисток» в армии: "Нельзя многого ожидать от армии, если в ней часто сменяются командные кадры. Это тем более справедливо, если смена кадров сопровождается арестами". Леонид Ильич проявил присущую ему прозорливость: дезертирство в афганской армии стало массовым, а 17 марта 1979 года вспыхнул мятеж в Герате с участием 17-й пехотной дивизии под предводительством её командиров. Гератское восстание, в котором участвовали более 20 тысяч человек, захвативших один из крупнейших городов страны, вызвало натуральную панику у кабульских правителей. Не очень полагаясь на собственные силы, те настаивали на срочном привлечении советских частей и авиаударов советских самолётов по городу, причем на все возражения о неприемлемости вмешательства и возможном политическом скандале тот же Тараки с детской непосредственностью предлагал: «…на своих самолётах и танках поставите афганские знаки, и никто ничего не узнает». Тогда у советского правительства хватило выдержки отказаться от ввода войск, взамен обеспечив Кабул срочными поставками вооружения и боеприпасов. В кругу своих на Политбюро Л. И. Брежнев тогда заметил в адрес незадачливых революционеров: «У них распадается армия, а мы должны будем вести за неё войну». Гератский мятеж был подавлен к 20 марта после бомбовых ударов правительственной авиации и взятия города десантниками и танковыми частями. Истребители-бомбардировщики для обеспечения возможности боевой работы пришлось перебросить в Шинданд, лежавший в сотне километров от Герата, где их радиус действия был вполне достаточным. Обошлось без потерь, хотя самолёты подвергались обстрелу с земли перешедшим на сторону восставших зенитным дивизионом. По непрерывным просьбам афганского правительства, сыпавшимся едва ли не каждый день, Политбюро ЦК КПСС протоколом от 24 мая 1979 года оформило выделение тем разнообразного «специмущества» на общую сумму 53 млн. рублей (с любопытной формулировкой – «безвозмездно», но с оговоркой о сумме). Перечень включал, помимо бронетехники, артиллерии, почти полусотни тысяч единиц стрелкового оружия, поставку «в порядке первоочередной помощи» 680 оставшихся в строю машин авиабомб, 100 зажигательных баков и 160 разовых бомбовых кассет; о «напалме и газовых бомбах» Кабул просил не раз, и особенно настойчиво, но в боеприпасах с отравляющими веществами было наотрез отказано, в том же протоколе определив – «не представляется возможным».

Этот Cy-7BKJ1 использовался афганцами в качестве источника запчастей для Авиация продолжала оставаться важнейшим средством борьбы с множившимися мятежами, тем более что армейские части при отсутствии поддержки с воздуха становились практически небоеспособными, а при огневом сопротивлении противника их и вовсе никакими другими силами нельзя было двинуть с места. В этих случаях требовался авиационный налёт, производивший неизменно впечатляющий эффект – мало кто из афганцев вообще видел летящий самолёт, гром которого сам по себе внушал кочевникам страх, а сотрясающие землю взрывы бомб и залпы ракет разгоняли даже многочисленные отряды. К тому же уход на сторону оппозиции целых воинских формирований с боевой техникой делал её серьезным противником, обладающим танками и артиллерией, и борьба с ним требовала использования соответствующих средств. В традициях Востока военный успех во многом определялся демонстрацией силы и производимым эффектом, а в этом отношении авиация, способная обрушить мощный и впечатляющий удар с воздуха, оставалась вне конкуренции. Спрос на привлечение авиации был столь велик, что весной и летом 1979 года лётчикам приходилось работать, перекрывая все нормы по лётной нагрузке, причем случаев уклонения от вылетов было крайне немного. Впрочем, испытывая определенные нравственные и религиозные сомнения в войне с единоверцами, иные предпочитали наносить удары в стороне от цели, сбрасывая бомбы на безлюдные места. Поскольку уязвимым местом авиаторов были их семьи, подвергавшиеся риску покушений, лётчики просили не афишировать свои успехи и всячески уклонялись от каких-либо упоминаний о своей деятельности в печати. Законы кровной мести в набирающей силу гражданской войне сменялись террором по отношению к сторонникам и, особенно, к защитникам новой власти, и те старались избежать всякой огласки. Военным, включая командиров, приходилось почти постоянно жить прямо на службе, не расставаясь с личным оружием и по ночам. Из тех же соображений лётчики и техники избегали фотографироваться, отказываясь сниматься даже для служебных и партийных документов из опасения, что фотоснимки попадут к противнику, и ссылаясь на отсутствие пленки и фотобумаги. В 355-м полку дошло до того, что у советского советника тайком засветили пленку в фотоаппарате со сделанными на память кадрами, где он был запечатлен в компании с лётчиками-афганцами. Что касается лётной нагрузки, то у пилотов Су-7БМК она была куда выше, нежели у истребителей и бомбардировщиков. Летом 1979 года, когда боевые действия шли уже по всей стране, даже в изнуряющую жару за 40° обычным делом были 10-12 вылётов Су- 7БМК в день, тогда как МиГ-21 выполняли вдвое меньше заданий – 5-6 за день, а Ил-28 и вовсе обычно ограничивались 1-2 вылетами. По общему количеству самолёто-вылетов на боевое применение «Су-седьмые» превосходили только вертолётчики и пилоты МиГ-17 (но тех и насчитывалось в афганских ВВС в три с лишним раза больше). Летали при этом по привычке безо всяких карт, не особо утруждая себя навигацией и штурманским расчетом и ориентируясь визуально по своим приметам на местности. При одном из боевых вылетов в начале ноября 1979 года намеченная паре Су-7БМК цель лежала в северных районах Бадахшана. Промахнувшись, те по ошибке отработали по советской территории, выполнив бомбовую атаку по таджикскому селению у Хорога. В кишлаке бомбы разрушили несколько домов, погибли мирные жители. При разбирательстве лётчики говорили о недоразумении и оправдывались тем, что заблудились на дальнем маршруте. Это звучало вполне правдоподобно – им пришлось пройти над сплошным горным массивом больше 350 км, пользуясь только бортовым навигационным оборудованием, уровень которого на «Су-седьмом» и без того желал оставлять лучшего. Выйдя в намеченное место, они приняли за цель кишлак со сходными приметами (а вернее – первый попавшийся), по которому и отбомбились. Подозревать их в злом умысле оснований не было – навредить жителям затерянного в горах па- мирского селения они вряд ли желали, да и для неприязни к «шурави» тогда ещё не было повода.

Линейка заброшенных Су-7БКЛ и БМК на авиабазе Шинданд. В таком виде эти самолеты встретили XXI век.