|

||||

|

|

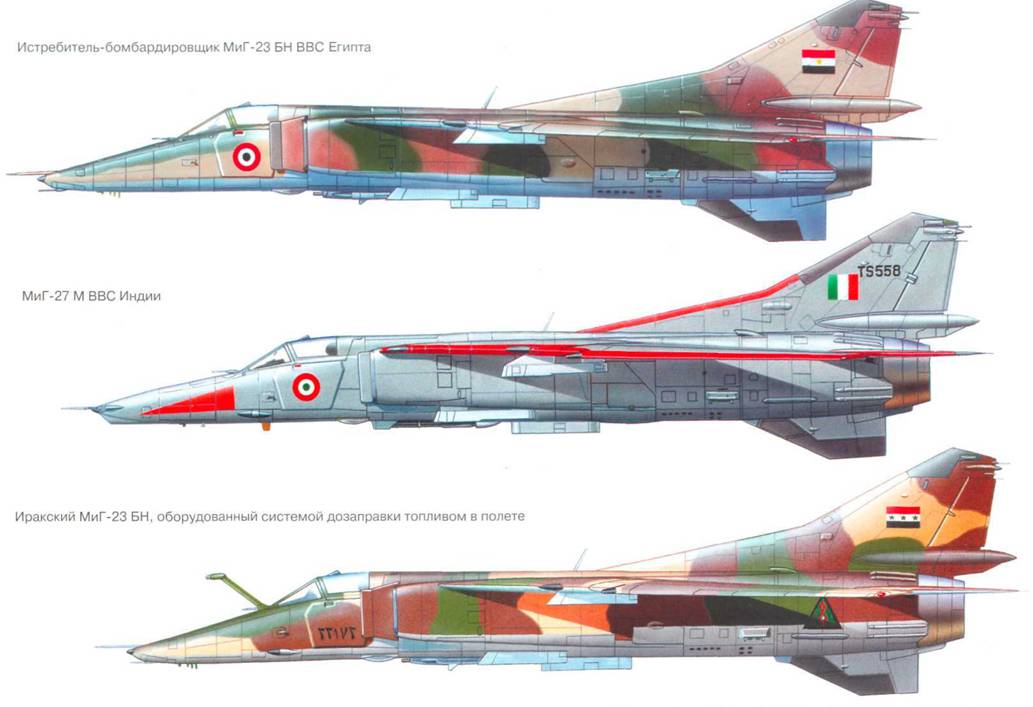

Истребитель- бомбардировщик МиГ-27 Продолжение. Начало в № 9-12/2003, 1-4,7-10/2004 г. МиГ-27 в республиках СНГ Белоруссия Реформирование белорусских ВВС привело к выводу в Россию дальних бомбардировщиков, после чего в составе военной авиации осталась только фронтовая и армейская. Части на бомбардировщиках Су-24, штурмовиках Су-25 и истребителях МиГ-29 из полков были переформированы в "авиабазы" и оперативно подчинены ГШ ВВС. Белорусские самолеты сохранили те же, что и в российских ВВС, красные звезды. МиГ-27 в белорусских ВВС места не нашлось, хотя в Лиду из Германии были выведены 36 машин 911- го апиб. Их судьба была предрешена еще до получения суверенитета: соблюдая договорные лимиты и оставляя в строю только современную технику, самолеты пустили на ликвидацию (хотя полк имел МиГ-27К и М последних серий, прослужившие всего несколько лет). Разборку самолетов с отстыковкой консолей, оперения и демонтажом оборудования вели на АРЗ в Баранови- чах, после чего агрегаты вывозили в соседний гарнизон Лесная на бывшей ракетной базе, где резали на металл. Утилизация сопровождалась приглашением зарубежных наблюдателей и корреспондентов, однако чинное действо едва не сорвали рабочие завода, отказываясь своими руками губить технику. Тем не менее первые МиГ-27 были показательно уничтожены 1 апреля 1993 года. Казахстан МиГ-27 на территории Казахстана имелись в 129-м апиб в Талды-Кургане и 134-м апиб в Жангизтобе, входивших в 24-ю смешанную авиадивизию (помимо двух полков ИБА, она включала 149-й бап в Николаевке под Алма- Атой и 905-й иап в Талды-Кургане, чем, собственно, силы фронтовой авиации в республике и ограничивались). В ходе сокращения Вооруженных Сил в последние годы СССР для сохранения почетных наименовании заслуженных частей и соединений, подлежавших расформированию, решением руководства Минобороны их номера и титулы стали передавать остающимся в строю. Иногда при этом наименования передавались дважды и трижды и звания плюсовались, приводя к двойным послужным спискам частей и длинным звучным названиям с упоминанием совокупных регалий. Номер и наименование выведенной из Венгрии 11-й сад в 1990 году были присвоены талды-курганской 24-й сад, которая стала именоваться 1 1-й Гвардейской Днепропетровской Краснознаменной ордена Богдана Хмельницкого сад. С объявлением суверенитета Казахстана дивизия вошла в состав его ВВС, получивших также Су-25 и МиГ-31 из Семипалатинска. Вскоре назрела проблема истребительного прикрытия границы с Китаем. МиГ-31; оставшись без обеспечения и заводского присмотра, быстро утратили боеготовность, а 905-й иап, обеспечивавший ПВО на этом направлении, расформировали еще в 1990 году, организовав на его основе 6812-ю базу резерва ВВС. К несению боевого дежурства в системе ПВО пришлось привлечь МиГ-27. Самолеты дежурных звеньев для этого оснащались разными вариантами вооружения для действий и по воздушным, и по наземным целям: все самолеты несли полный боекомплект к пушке, пара – ракеты Р-60, один – блоки НАР и один подвесок не имел, находясь в готовности к снаряжению по команде. Казахские МиГ-27 летали до 1 997 года, когда положение разрешилось получением из России 47 истребителей Су-27 и 22 МиГ-29 в обмен на тяжелые бомбардировщики. Украина Вместе с суверенитетом республике достались солидные авиационные силы – четыре ВА, 10 авиадивизий, 49 полков и 11 отдельных эскадрилий, насчитывавших 2800 самолетов и вертолетов и 120 тысяч солдат и офицеров. По мощи украинские ВВС не уступали ведущим европейским державам. На базе штаба 24-й ВА в Виннице в марте 1992 года было сформировано командование ВВС Украины. Провозглашенное командующим В.Антонцом "приведение ВВС в соответствие с миролюбивой политикой Украины" привело к масштабному сокращению частей, авиатехники и объемов боевой учебы, венцом которого стал выпуск из училищ офицеров-летчиков, не получавших летной подготовки. В 1995 году доля боевой авиации в общем налете ВВС снизилась до 10% (прочее доставалось зарабатывавшим деньги транспортникам), средний налет на экипаж составил 9 часов, а финансирование содержания авиатехники не достигло и 1% от потребного, заставив Верховную Раду констатировать: "Наши ВВС лежат под забором". Успешной на этом фоне оказалась торговля техникой, выведенной за штаты и находившейся на хранении. Обычно она выставлялась на продажу по бросовым ценам и по "остаточной стоимости" 60-70-х годов. МиГ-27 в полках на Украине к распаду СССР не оставалось – 642-й апиб в Вознесенске в 1 990 году перевооружился на МиГ-29, став единственным в ИБА на самолетах этого типа. К началу 1992 года МиГ-27М и Д в количестве 49 штук находились на ремонте на АРЗ во Львове и базе хранения в Овруче. Использовать МиГ-27 командование украинских ВВС не собиралось – без того в ходе сокращения к концу 2000 года в строю собирались оставить только наиболее современные самолеты. Тем не менее резать их на металл не торопились: на ликвидацию, в соответствии с соглашениями, пустили только старую и выработавшую ресурс технику – МиГ-21, Ту-16 и Ту-22 тридцати-сорокалетнего возраста. Стоявшие на заводе МиГ-27, прошедшие ремонт и приемку, сберегались с должной тщательностью: почти все самолеты укрывались от непогоды в закрытых цехах и ангарах, расстыкованные для плотности размещения, законсервированные и зачехленные.  МиГ-23БН ВВС Болгарской народной республики  МиГ-23БН болгарских ВВС с опознавательными знаками нового образца МиГ-27 и другая техника не один год предлагались на международных выставках вооружений и через каналы МО, но без успеха (называлась их цена в 1 6 млн. долларов, явно нереальная). В конечном счете, четыре МиГ-27М приобрела Шри-Ланка, до того современных боевых машин практически не имевшая. Самолеты прошли переборку и сменили камуфляж на нейтрально-серый цвет. Для их облета из Винницы командировали летчиков с опытом пилотирования МиГ-27, после чего в начале августа 2000 года самолеты на борту Ил-76 доставили заказчику. По опыту успешного использования в декабре 2000 года Шри-Ланка закупила на Украине еще три самолета – два боевых МиГ-27 и "спарку" МиГ-23УБ. На службе в дальнем зарубежье Болгария Болгарские ВВС первыми из стран Варшавского договора получили новые истребители-бомбардировщики Микояна и оказались последними, кто их эк- сплуатиривал из бывших государств ОВД. Болгарская авиация, оснащенная далеко не новой техникой, выглядела слабым звеном на фоне соседних стран социалистического блока. С усилением южного фланга НАТО и при издавна непростых отношениях с соседней Турцией потребовались меры по укреплению вооруженных сил. В Болгарии и Румынии отсутствовали постоянно дислоцируемые части Советской армии, с учетом чего командование Варшавского договора было заинтересовано в поступлении на вооружение стран современной военной техники. С середины 70-х годов началось обновление болгарских ВВС. МиГ-23БН стали первыми машинами третьего поколения, поступившими на вооружение страны, причем вскоре Болгария, единственная из стран-союзниц получила и высотные разведчики-бомбардировщики МиГ-25РБ. Для переучивания на новую технику был выбран 25 ибап, оснащенный устаревшими МиГ-17 и базировавшийся на аэродроме в Чешнегирово (известном также как Садово), находящем – ся вблизи города Пловдив. Позднее, в 80-х годах, полк стал одной из наиболее престижных частей ВВС. Летом 1976 года первая группа болгарских летчиков и техников была отправлена на переучивание в СССР. Первые "спарки" МиГ-23УБ начали поступать в Болгарию в октябре того же года, а первый полет болгарского летчика с советским инструктором состоялся в декабре. В ноябре 1976 года было получено четыре боевые машины, в декабре – две. В 1 978 году поставки были продолжены и болгары получили еще 10 МиГ-23БН, в 1980 году – четыре, а в 1981 году пришла самая большая партия – 18 самолетов. Первая эскадрилья перевооружилась в течение 1977-1978 годов, а вторая в 1980-1981 годах. К этому времени на вооружении болгарских ВВС состояло 36 МиГ- 23БН и 6 "спарок" МиГ-23УБ. К началу 80-х годов полк продолжал интенсивную боевую подготовку и участвовал в различных учениях и маневрах, в том числе и в крупнейшем на территории Болгарии "Щит-82". В ходе его 30 самолетов, взлетая с малыми интервалами, наносили удары по разным авиационным полигонам. Кроме пушечного, бомбового вооружения и НАР довольно часто в учебных стрельбах до середины 90-х годов использовали и управляемые ракеты Х-23, причем было несколько пилотов, владевших в совершенстве этим оружием. Нередко они достигали лучших результатов, чем их колеги на более совершенных Су- 22М4 и Су-25К, применявших новые X- 25МЛ и Х-29 с лазерными и телевизионными системами наведения. Поме- ховые станции СПС-141 использовались довольно редко. Все МиГ-23БН ВВС Болгарии были способны нести ядерное оружие, а несколько летчиков прошли курсы применения спецбоеприпасов. На учениях с полной боевой нагрузкой на предельном радиусе действия за один полковой вылет расходовалось 60-80 тонн бомб, 1200-1500 НАР, 6000-8000 патронов для пушки и сжигалось 120-140 тонн топлива. В ходе эксплуатации болгары потеряли в авариях пять БНов (все летчики катапультировались). Произошла и одна катастрофа – ночью во время пилотажа в зоне самолет врезался в землю. Первая машина была потеряна в 1984 году – сразу после взлета возник пожар на самолете командира полка. Отказало управление и МиГ стал крутить неуправляемые бочки на малой высоте в непосредственной близости земли. Когда после очередного полного оборота самолет на миг принял нормальное положение, летчик майор Иван Дочев успешно катапультировался. Последняя авария произошла в августе 1994 года. Борт 49 выполнял облет после проведенных регламентных работ в ТЭЧ полка. В ходе полета возникло скольжение, произошло затенение воздухозаборника, приведшее к помпажу двигателя и забросу температуры, в результате чего возник пожар. Летчику ничего не оставалось, как покинуть машину. Кроме того, была потеряна и одна "спарка", когда из-за ошибки летчика экипаж катапультировался на пробеге. В этом полете заместитель командира полка и сам командир летали на МиГ-23УБ (борт 023) с целью испытания нового тормозного парашюта болгарского производства. Парашют был выпущен рано – высота была около десяти метров, самолет после касания земли "скозлил", замкомполка потянул ручки катапультирования, а в это время командир дал форсаж. После покидания машины она вновь поднялась в воздух, снова упала на полосу и едва не врезалась в два МиГа, стоявших возле ТЭЧ с полной заправкой топливом в ожидании облета.  Демонстрация арсенала МиГ-27БН на болгарской авиабазе В полку имел место случай взлета МиГ-23БН с крылом в положении 72°. Летчик в конце необычно длинного разбега понял свою ошибку и перевел крыло во взлетное положение, что позволило ему в самый последний момент оторвать машину от земли. В 1984 году на вооружение ВВС Болгарии стали поступать первые Су- 22М4, а с 1986 года и штурмовики Су- 25. Несмотря на значительно расширившиеся боевые возможности новой техники, МиГ-23БН не отошли на второй план, и продолжали интенсивно эксплуатироватся наряду с новыми машинами. Полк стал "фабрикой генералов" – из командиров полка, летавших на МиГ-23БН в 80-х годах, четверо стали генералами, а два – заместителями командующего ВВС. В связи с реформой ВВС Болгарии, предпринятой в 1994 году, полковая организация сменилась соответствующими авиабазами и полк стал 25 истребительно-бомбардировочной базой. Подошедший к этому времени к концу установленный календарный ресурс (15 лет ) для МиГов первой партии стал причиной списания значительного числа самолетов. Первоначально установленный ресурс самолета до первого среднего ремонта составлял 500 часов налета или 7 лет эксплуатации (для машин, выпущенных с конца 1976 года). Позднее межремонтный ресурс был увеличен, а технический ресурс по новым бюллетеням был продлен до 17 лет или 1500 часов. Для этого они прошли детальное обследование, в ходе которого хвостовая часть и шасси подверглись рентгеновскому контролю. В конечном итоге, в Болгарии на нескольких самолетах был проведен и второй капитально-восстановительный ремонт, за счет которого технический ресурс был увеличен до 2250 часов или 25 лет службы. Договор о сокращении обычных вооружений в Европе также внес свою лепту в уменьшение парка машин (в нелетное состояние были приведены 4 МиГ-23БН). Попытки продлить срок эксплуатации оставшихся самолетов еще на 8 лет за счет второго капитально- восстановительного ремонта привели лишь к восстановлению нескольких машин. Поэтому планом очередной реформы вооруженных сил Болгарии предусматривается полный вывод из состава ВВС МиГ-23БН . Весной 2001 года самолеты еще летали: раз в неделю в воздух поднималась боевая машина и "спарка", но летом "БНы" были поставлены на прикол. На начало 2002 года намечалось их полное списание. Общий налет МиГ-23БН и МиГ-23УБ Чешнегировского полка за 25 лет составил более 60000 часов, за время которых было выполнено 61500 посадок. Было выполнено 1050 регламентных работ и заменено 410 двигателей. В конце 2000 года болгарское Министерство обороны предложило продать 16 МиГ-23БН в музеи и частные коллекции на Западе, но до сих пор ни один из БНов так и не был востребован. ГДР С учетом продолжавшегося противостояния с НАТО советское военное руководство придавало большое значение ударным авиационным силам, которые бы поддержали действия наземных войск. Самым конструктивным образом это проявилось в усилении ВВС стран Варшавского Договора боевыми вертолетами и истребителями-бомбардировщиками. ВВС ГДР в конце 70-х годов имели в своем составе одну истребительно- бомбардировочную эскадру JBG 37 "Клемент Готтвальд" (сформирована 1 октября 1971 года), на вооружении которой состояли уже далеко не новые МиГ-17Ф, приспособленные для атак наземных целей. Они были доработаны немцами на авиаремонтном заводе в Дрездене в 1 973 году с подвеской под крыло на специальные пилоны двух блоков типа УБ-16 и доос- нащались радиовысотомером малых высот РВ-УМ. В 1976 году на вооружении эскадры было 43 МиГ-17Ф и 14 МиГ-15 УТИ. С целью их замены на более совершенную технику в 1979 году началось перевооружение эскадры на новые МиГ-23БН. МиГ-17Ф продолжали параллельно эксплуатироваться до 1983 года (к этому времени их оставался 21 самолет). Эскадра в составе двух эскадрилий базировалась на юго-востоке страны в Древице, у границы с Польшей. Там же дислоцировалась и истребительная эскадра JG 7 "Вильгельм Пик" на МиГ-21. Всего в ГДР были поставлены 22 боевые машины. В июле 1979 года были получены четыре самолета, в 1980 – 12, и последние шесть – в 1981 году. Четыре двухместных МиГ-23УБ были переданы в Древиц из JG 9, позднее были получены еще 2 новые "спарки". Переучивание немецкие летчики проходили во Фрунзенском Центре подготовки.   Слева – МиГ-23БН ВВС ГДР, справа – МиГ-23БН в одном из музеев ФРГ (виден бортовой номер ВВС бундесвера) Руководство ГДР не афишировало факт наличия наступательных сил, поскольку официально пропагандировало оборонную концепцию. Из-за этого о боевых вертолетах и истребителях- бомбардировщиках ВВС ГДР практически ничего не говорилось в собственных средствах массовой информации. В 1982 году эскадру переподчинили управлению фронтовой авиации. За время эксплуатации МиГ-23БН JBG 37 лишилась четырех самолетов – два в авариях и столько же в катастрофах. Кроме того была потеряна одна "спарка" МиГ-23УБ, один МиГ-15 УТИ и три МиГ-17Ф. Первый МиГ-23БН (борт 705, в эксплуатации с марта 1980 года) был потерян 5 июня 1980 года. Попав в плоский штопор, летчик майор Гастерштедт не смог покинуть неуправляемый самолет, который упал в районе города Бейсков. Позднее, в марте 1984 года JBG 37 получила новый МиГ-23БН, которому был присвоен бортовой номер разбившегося самолета. Через два года, 29 июля 1982 года, в плоский штопор попал борт 699 (в эксплуатации также с марта 1 980 года) из второй эскадрильи. Майор Дитер Хёфер катапультировался возле города Айзенхюттенштадт, но получил повреждения позвоночника и вследствие этого был списан с летной работы по состоянию здоровья. 4 декабря 1985 года МиГ-23БН упал в районе Древица. Летчик, лейтенант Хеншке, при отработке тактического бомбометания на выходе из атаки попал в облачность с нижней кромкой около 300м. Потеряв ориентировку, летчик вывел самолет на запредельный угол атаки, перегрузка возросла до 7д и машина сорвалась в штопор. Самолет разбился у самой ВПП, летчик погиб. Последний истребитель-бомбардировщик был потерян 11 июня 1986 года практически в полночь вблизи аэродрома Прешен. Причиной аварии стал отказ системы управления. Лётчик майор Райнер Мухнов (к тому времени заместитель командира полка), катапультировался на высоте 200 м. Боевая эффективность МиГ-23БН под конец эксплуатации считалась в ВВС ГДР недостаточной. По характеристикам двигателя, запасу топлива, прицельно-навигационному оборудование и, прежде всего, вооружению МиГ- 23БН значительно уступал самолету Су- 22М4, который в начале 80-х годов уже поставлялся на экспорт. Прежде всего невозможность применения высокоточного оружия делала МиГ-23БН, по мнению немцев, «бросателем железяк» («Eisenwerfer»). С декабря 1984 года на вооружение стали поступать новые Су-22М4. Без сомнения, по своим ударным возможностям они намного превосходил все другие самолеты подобного назначения в ВВС ГДР. В связи с этим немецкое военное руководство решило избавиться от менее эффективных машин, однако попытки продать их не увенчались успехом. Позднее с СССР велись переговоры о замене МиГ-23БН на штурмовики Су-25, но скорое объединение Германии и развал Союза перечеркнул и эти планы. После воссоединения ГДР и ФРГ МиГ-23БН не был принят на вооружение ВВС новой Германии (как и большинство восточногерманских боевых самолетов). Ударные МиГи получили новые номера, но лишь на нескольких машинах они были дополнены опознавательными знаками люфтваффе. Эти БНы использовались для проведения их испытаний в исследовательском подразделении WTS 61. Постепенно все машины были выведены из состава ВВС. Их судьба сложилась по-разному: часть была продана авиационным музеям, по два МиГ-23БН приобрели Великобритания и США, остальные были утилизированы. Чехословакия Для замены устаревших МиГ-15бис в варианте истребителя-бомбардировщика, а в дальнейшем и Су-7БМ и СУ- 7БКЛ, в 1976 году руководство Минобороны Чехословакии приняло решения о закупке нового ударного самолета. Подготовку летного и технического состава для новых машин начали заранее. Летом 1977 года первая группа техников уже изучала самолет в далеком от Чехословакии киргизском Пишпеке, а летчики прибыли на аэродром Луговая Фрунзенского Центра подготовки. В июле начались вылеты на учебно-боевом МиГ-23УБ, а уже в августе они совершили первые полеты и на боевых МиГ-23БН. Вернувшись после обучения, летчики продолжали летать на МиГ-21 и Су-7 до начала следующего года. Начало перевооружению 28 SBLP (по-русски – ибап) ВВС Чехословакии на БНы положил прилет 13 января 1978 года первых трех самолетов, перегнанных советскими летчиками на аэродром постоянного базирования полка Час- лав. В том же году в связи с ремонтом ВПП в Чаславе самолеты временно базировались на близ расположенном аэродроме в Пардубице. Тогда же они были замечены западными наблюдателями, которые ошибочно сочли, что в Пардубице и есть основной аэродром полка. В мае 1979 года после продолжительного перерыва первая эскадрилья была наконец укомплектована и получила положенные ей по штату 10 машин. Еще в феврале четыре самолета приняли участие в совместных советско-чехословацких учениях "Дружба-79", а летом уже полнокровная эскадрилья выполняла задачи в рамках учений "Нейтрон-79", где неплохо показала себя. Интенсивная боевая подготовка включала применение ракет Х-23, рассредоточение и работу с запасных аэродромов, включая соседние базы в ГДР и СССР, а также полеты с подходящих участков дорог. В 1980 году полк принимал участие уже в четырех масштабных учениях.  Зубастый "чех" незадолго до отправки на слом  Чехословацкие МиГ-23БН Тем не менее новые поставки МиГ- 23БН последовали лишь в 1981 году. Сначала самолеты поступили во вторую эскадрилью, а третья получила новую матчасть только в 1983 году. Всего к 25 июля этого года ВВС ЧССР получили 32 МиГ-23БН. За время эксплуатации полк потерял четыре самолета и одного летчика. Он погиб 28 августа 1984 года в столкновении двух МиГ-23БН при отработке задачи на полигоне, летчику другого самолета удалось катапультироваться. Причиной аварии в феврале 1985 года стал отказ САУ-23Б, а последний самолет разбился в 1990 году из-за отказа двигателя. В начале 1993 года Чехословакия разделилась на два независимых государства – Чехию и Словакию. Согласно договора, авиацию разделили на две части – 2/3 оставалось у чехов, а 1/3 отошла Словакии. Вместе с тем, Братислава не проявила интерес ни к истребителям, ни к ударным МиГ-23, ограничившись более современными МиГ-29, Су-22М4, Су-25 и привычными и надежными МиГ-21. Поэтому 28-й полк в полном составе вошел в ВВС Чехии и до их реорганизации продолжал полеты со своего постоянного аэродрома. В апреле 1994 года полеты МиГ- 23БН были прекращены. Чехи решили, что содержать внушительный по их меркам парк разнородной авиатехники накладно для страны, оставив в строю, как и словаки, только МиГ-29, Су-22М4 и Су- 25. Одним из первых 30 июня этого года был расформирован 28 SBLP. Его машины в последний раз поднялись в воздух в октябре 1994 года – их путь лежал на базу разделки. Несколько самолетов избежали печальной участи, но лишь затем, чтобы стать экспонатами музеев. Египет На Ближнем Востоке, с его специфическим ТВД, сочетающим обширные пространства с очаговым характером инфраструктуры, авиационные силы всегда занимали особую роль. Из войны 1973 года арабские страны вышли со значительными потерями, что выдвинуло на первый план задачу восстановления подорванной мощи ВВС. Египет в двухнедельных октябрьских боях лишился 146 боевых самолетов [здесь и далее приводятся данные, зафиксированные советскими военными советниками). Потребность срочного восполнения потерь вынудила президента Анвара Садата на время отложить политические игры и вновь обратиться к Советскому Союзу с просьбой о помощи в рамках продолжавшего действовать Договора о дружбе и сотрудничестве 1971 года. Несмотря на провозглашенный Садатом в апреле 1974 года отказ от социалистической ориентации, СССР согласился возобновить поставки военной техники. Помимо соблюдения Договора, заключенного на 15-летний срок, очевидный расчет заключался в сохранении главного союзника на Ближнем Востоке. Были продолжены поставки запчастей для поддержания боеготовности самолетного парка, а потери компенсировались сотней МиГ-21, Су-7 и Су-20. В середине 1974 года Египет получил первые МиГ-23. До конца следующего года ему были морским путем поставлены 30 самолетов, в том числе 6 "спарок", остальные – истребители МиГ-23МС и истребители-бомбардировщики МиГ-23БН, которыми были укомплектованы два авиакрыла. "Бээны", прибывшие в Египет, представляли собой машины в комплектации "Б" и, кроме упрощенного оборудования и вооружения, не имели и станций РЭБ "Сирень", в результате чего в носовой части отсутствовали характерные "уши" антенн.  МиГ-23БН ВВС Египта Политические перемены в Египте и прозападная ориентация повлекли известное охлаждение советско-египетских отношений, что не лучшим образом сказалось на освоении новой техники. Переучивание на МиГ-23 затянулось и толком не было завершено. Подножку себе поставили сами египтяне, еще в июле 1972 года заявившие о "завершении миссии советских военных советников" в стране. Досрочно были отозваны домой советские летчики и техники – на их "плохую подготовку" возложили часть вины за проигранную войну. Для самостоятельного освоения самолетов нового поколения египтянам не хватало ни технических навыков, ни грамотности – МиГ-23 представлял собой совершенно иную конструкцию, нежели привычные МиГ-21 и Су-7, с иным регламентом обслуживания, агрегатами, оборудованием и даже наземными средствами. К тому же он оказался гораздо сложнее в эксплуатации, первое время сопровождавшейся множеством отказов и дефектов, особенно по электронике и оборудованию, что затрудняло и летную подготовку. Инструктировать и вывозить египетских пилотов было некому, в результате чего вылететь на МиГ-23 довелось не более 10 летчикам. После отзыва специалистов заводских бригад даже сборка доставленных МиГ-23 стала проблемой, и часть машин оставалась на авиабазе Мерса-Матрух в нераспакованных ящиках. После денонсации Договора с СССР 15 марта 1976 года состояние авиапарка резко ухудшилось. В первую очередь это коснулось и без того не достигших боеготовности авиакрыльев на МиГ-23: рассчитывать на техническую помощь и снабжение больше не приходилось, как и на поддержку специалистов при техобслуживании, регламентных работах и ремонтах. Предполагалось наладить сотрудничество с арабскими соседями, прежде поддерживавшими страну финансово и материально, в том числе поставками топлива, вооружения и запчастей к советской технике (к этому времени МиГ- 23 уже имели Алжир, Ирак, Ливия и Сирия). Однако заключение сепаратного мира с Израилем привело к разрыву со вчерашними союзниками и открытой конфронтации с Ливией. В коротком конфликте, вспыхнувшем в июне 1977 года в пограничных пустынях, египетское командование не решилось задействовать свои МиГ-23. ВВС Египта в пятидневных боях использовали только хорошо освоенные МиГ- 21 и Су-20 , атаковавшие позиции ливийцев, аэродромы и селения. К 1980 году в ВВС Египта продолжали числиться 12 МиГ-23МС, 12 МиГ-23БН и 6 МиГ- 23УБ, большая часть из которых находилась на консервации. Планами модернизации самолетного парка, обнародованными в том же году, МиГ-23 отводилась второстепенная роль, а основой истребительной авиации должны были оставаться МиГ-21, оснащенные новым оборудованием и вооружением западного производства. Параллельно начались поставки авиатехники из США и Китая, которым в ответ передали для ознакомления образцы МиГ-23. Всего США получили шесть египетских МиГ-23. Индия Индийские ВВС относятся к наиболее мощным в азиатском мире, а летно-технический персонал имеет высокую репутацию благодоря традиционной престижности профессии, хорошей выучке и, не в последнюю очередь, боевому опыту значительной части летчиков. Взвешенная политика военного строительства сочетает оснащение новейшей техникой с экономными подходами, сохраняя в строю изрядно послужившие машины, за счет модернизации и тщательной эксплуатации поддерживая боеготовность самолетов с 20-25 летним "стажем" и обеспечивая 220-280 часов годового налета. Военно-политическое руководство страны придерживается сбалансированного подхода, пользуясь тремя источниками поставок боевой техники – закупкой в западных странах, получением из Советского Союза (а теперь из России) и производством на собственных предприятиях, что позволяет сохранить потенциал в случае непредвиденного развития политической обстановки. На Западе авиатехника закупалась прежде всего в Англии, бывшей метрополии, а местные заводы государственной корпорации HAL выпускали как лицензионные машины, так и самолеты собственной разработки. К началу 80-х годов стал подходить к концу срок службы ударных "Хантеров", "Марутов", "Нэтов" и Су-7. В качестве их замены были выбраны британские "Ягуары", советские МиГ-23БН, а в перспективе – и легкие штурмовики LCA индийского производства. Переучивание прибывшего индийского летно-технического персонала началось во Фрунзенском Центре подготовки осенью 1980 года, а уже к зиме первая группа летчиков вылетела самостоятельно на МиГ-23БН. При освоении учебной программы индийцы подтвердили квалификацию, заслужив превосходные отзывы инструкторов. Лидерной на новых самолетах стала 10-я эскадрилья в Йодпуре (прежде она имела на вооружении легкие штурмовики "Марут"), получившая первые МиГ-23БН 20 января 1981 года. Затем МиГами-бомбардировщиками перевооружили еще три эскадрильи -31- ю, 220-ю и 221-ю. Несколько МиГ-23БН поступили в Центр совершенствования тактики и воздушного боя в Йемнага- ре. Всего в рамках контракта за два года индийские ВВС получили 105 самолетов – 90 МиГ-23БН и 15 спарок МиГ-23УБ, сохраняя принятое в наших ВВС соотношение боевых и двухместных машин 1:6. Индийские МиГи, помимо изменения в составе оборудования, были доработаны в части унификации вооружения и получили возможность подвески имеющихся бомб и НАР западного производства. Поставка МиГов-бомбардировщиков опередила даже получение истребителей МиГ- 23МФ, заказанных только двумя годами позже и в ограниченном количестве. Весной 1982 года союзное Управление по экспорту вооружений МВЭС предложило Индии качественно отличавшуюся модель МиГ-27М. Показ самолета индийской делегации, в которую входили и летчики Йемнагарского Центра, проходил в Луговой. Доказывая преимущества МиГ-27М, представители МВЭС старались убедить покупателя, что предлагаемый самолет "не модификация, а совершенно новый тип" (речь шла, естественно, и о "совершенно новой цене"). Вряд ли эти доводы показались убедительными индийской стороне, однако, их испытатели, которым для ознакомления с машиной оказалось достаточно всего трех полетов, отметили ее достоинства. В конечном счете, заключенный договор предусматривал налаживание лицензионного выпуска МиГ-27М на заводе корпорации HAL в Насике с десятилетней программой производства.  МиГ-23БН из состава 10-Й эскадрильи индийских ВВС  Демонстрация боекомплекта индийского МиГ-23БН  Французские бетонобойные бомбы "Дюрандаль"под МиГ-27БН Программа предусматривала несколько этапов с тем, чтобы упростить индийцам освоение новой сложной машины. Была использована методика, отработанная в свое время с лицензионными МиГ-21. В 1984 году из СССР началась поставка первых МиГ-27М с тем, чтобы летчики и техники строевых частей получили навыки их эксплуатации. Они же послужили эталонами для производства. Затем в 1 985 году из Иркутска отправили 10 комплектов узлов и агрегатов, из которых были собраны первые МиГ-27М. Первый самолет индийской сборки поднялся в воздух 11 января 1986 года. Комплекты для агрегатной сборки поставлялись Индии до 1988 года, когда завод в Насике полностью перешел на самостоятельное изготовление узлов и деталей для МиГ-27М – естественно, за исключением готовых изделий, оборудования, аппаратуры и ряда агрегатов систем. Темпы производства в Индии были невелики, 12-20 самолетов в год, однако сборка зависела от получения отечественных комплектующих, замедлившегося с наступлением на постсоветском пространстве экономического кризиса. За весь 1994 год заводом был выпущен всего один МиГ-27М из 17 запланированных, да и тот техническая комиссия отказалась принимать из- за множества дефектов, вызванных плохим качеством сборки. Производство МиГ-27М в Насике завершилось в 1996 году, общий выпуск составил 165 самолетов. Всего, с учетом советских поставок, индийские ВВС получили 210 МиГ-27М. Новыми самолетами перевооружали, в первую очередь, эскадрильи на Су- 7БМК, матчасть которых была наиболее изношенной и морально устаревшей – 2-ю, 22-ю,51-ю и 222-ю. Затем МиГ-27М заменили "Хантеры" в 20-й эскадрилье, МиГ-21ФЛ в 29-й, "Нэты " в 9-й и 18-й. В конце 1993 года они пришли на смену МиГ-23БН в 10-й эскадрилье, причем прослужившие 12 лет ветераны не были списаны – пройдя ремонт и доработки , они были распределены по остававшимся в строю ударным частям. Общее число эскадрилий на МиГ-27М в индийских ВВС к середине 90-х годов составило девять, еще три продолжали летать на МиГ- 23БН. По сложившейся традиции в индийских ВВС каждому типу самолета присваивалось собственное "боевое имя". МиГ-23БН был окрещен "Ракшак "(страж) , а МиГ-27 – "Бахадур" (храбрец).    Индийский МиГ-27МЛ  Залп НУРС  МиГи над Гималаями Интенсивная эксплуатация не обходилась без аварий – как по вине матчасти, так и летного состава. Первый индийский МиГ-27М разбился под Дели 8 апреля 1988 года, в 1990 году были потеряны два самолета, по одному – в 1992 и 1 993, следующие два – в 1994 году и один – в 1 997 году. В следующем году индийские ВВС лишились сразу четырех МиГ-27М: пилоту одного из них удалось катапультироваться над аэродромом Калаиконда, но 31 августа неудачная посадка флайт-лейтенанта Рана привела к потере сразу трех самолетов – его собственного и еще двух, с которыми он столкнулся на земле. 1 июля 1999 года в районе индийского ядерного полигона Покаран в штате Раджастхан разбился еще один МиГ-27М, летчик погиб. 10 января 2000 года из-за пожара в воздухе над Раджастаном потерял управление и потерпел катастрофу МиГ-27М, ставший четырнадцатым потерянным самолетом этого типа. Общее число в 14 потерянных МиГ- 27М в течение 15-летней эксплуатации самолетного парка в 210 машин позволяет оценить их аварийность как минимальную (для сравнения – за трехлетний период 1993-1996 годов из сотни с небольшим индийских "Ягуаров", двухдвигательных и традиционно считающихся более надежными, разбились 24 самолета (!), что потребовало заказа дополнительной партии из 16 штук). Вопрос с аварийностью в ВВС, сочтенной чрезмерной, рассматривался в правительстве. В докладе Министра обороны Мулаяма Сингха Ядава парламенту в сентябре 1996 года отмечалось, что, помимо общих факторов, индийским авиаторам приходится постоянно иметь дело с неблагоприятной орнитологической обстановкой – военые аэродромы сплошь и рядом окружены болотами и лесами с массой диких птиц, представляющих постоянную угрозу. В отношении МиГ-27М этот довод подтверждался значительной долей летных происшествий из-за столкновений с птицами. Пограничные стычки в традиционно неспокойных районах у Пакистана и борьба с мятежниками-тамилами обходились без использования ударной авиации. Однако в конце мая 2000 года разгорелся конфликт на севере в высокогорном районе Каргил индийской части Кашмира. Индийским пограничникам и армейским частям пришлось противостоять двухтысячной группировке сепаратистов, поддерживаемых Пакистаном (из-за чего некоторые комментаторы поспешили окрестить конфликт "четвертой индо-пакистанской войной"). 26 мая началась операция индийской армии "Сафедсагар", сопровождавшаяся широким привлечением ВВС. Бои шли в горах, где авиационная поддержка была первостепенной. При этом эскадрильи полного состава в бой не вводились – от каждой из них на аэродромы в Кашмире перебрасывались по 4-6 самолетов. В их числе были МиГ-23БН из 221-й эскадрильи и МиГ-27М из 9-й и 51-й. На них, вместе с МиГ-21, пришелся основной объем боевой работы. В течение первого же дня МиГи выполнили почти полсотни вылетов . В ходе конфликта, продолжавшегося до 12 июня, индийские ВВС выполнили 580 вылетов на БШУ ( преимущественно бомбами и РБК), 460 – на сопровождение и прикрытие ударных групп, и 160 – на разведку и доразведку. Доля МиГ- 23БН и МиГ-27М в общем объеме не уточнялась. Работу авиации осложняла необходимость выполнения заданий в спорном районе у самого Пакистана (чем и объяснялась большая доля вылетов на прикрытие, ведь не исключалось противодействие вражеских истребителей), а цели лежали в высокогорье, сковывавшем маневр, снижавшем характеристики самолетов и затруднявшем прицеливание. Замкомандующего индийских ВВС Малик так характеризовал обстановку: "Разреженный воздух снижает возможности самолетов, к тому же подходы к цели ограничены, так как наиболее удобные маршруты могут привести к нарушению пограничной линии с Пакистаном". В конфликте был потерян один МиГ- 21М и один МиГ-27М, принадлежавший 9-й эскадрилье. Обстоятельства произошедшего с МиГ-27М по-разному трактовались сторонами: индийцы называли причиной отказ двигателя, сепаратисты утверждали, что им удалось сбить самолет ПЗРК. Как бы то ни было, обломки самолета были подобраны на пакистанской территории, а катапультировавшийся летчик флайт-лейтенант К.Начикета попал в плен и по окончании конфликта был пакистанцами возвращен домой, где получил боевую награду за мужество. К 2000 году (согласно доклада Министра Обороны парламенту от 11 марта 1999 года) в индийских ВВС насчитывалось 95 МиГ-27М и 85 МиГ- 23БН. Из их числа 189 "двадцать седьмых" и 79 "двадцать третьих" несли службу в ударных эскадрильях и по 6 машин каждого типа имелось в учебном Центре. Поддержанию их боеготовности в последние годы способствовало восстановление военно-технического сотрудничества с авиаремонтными предприятиями России и Украины, специализировавшимися на самолетах МиГ-23/27. Особенностью нынешнего партнерства, налаженного после продолжительного разлада, стал выезд заводских бригад для проведения работ на месте (вместо привычного перегона самолетов на отечественные предприятия), позволяющий избежать бюрократических и таможенных проволочек. Ирак В отличие от большинства арабских стран, Ирак мог расплачиваться за поставки вооружения "живыми" деньгами, что вместе с его непримиримой позицией по отношению к Израилю и США, делало Ирак важным союзником СССР. Кроме того, страна была противовесом Ирану и в годы правления шаха, и после прихода аятоллы Хомей ни с его крайне враждебной политикой не только по отношению к США, но и к Советскому Союзу. Первые истребители-бомбардировщики МиГ-23БН стали поступать на вооружение ВВС Ирака в 1974 году и, по неофициальным данным, всего было поставлено около 80 самолетов. Как и в других арабских странах, параллельно были заказаны Су-20 и Су-22. Боевое крещение эти самолеты получили в ходе семилетней ирано-иракской войны – одного из самых кровавых конфликтов конца XX века, замешанного на этнических и религиозных разногласиях и дележе спорных приграничных районов, богатых нефтью. 17 сентября 1980 года Саддам Хусейн объявил восточный берег пограничной реки Шатт-эль-Араб территорией Ирака. Иракские войска 22 сентября форсировали Шатт-эль-Араб и заняли спорные районы, которые, согласно последним договорам, должны были отойти Ираку. Вслед за этим развернулись широкомасштабные боевые действия на широком фронте от Касре-Шарин на севере до Хоремшехр на юге. В первые дни войны авиация обеих сторон нанесла ряд ударов по важнейшим военным объектам в пограничной зоне. Самолеты иракских ВВС, в том числе и МиГ-23БН, нанесли массированный удар по десяти иранским аэродромам, а затем начали бомбить и крупные иранские города, включая столицу. На первом этапе войны иракские вооруженные силы продвинулись вглубь Ирана на 50 миль и овладели в общей сложности почти 20 тыс. км 2 его территории, но были остановлены перед крупными городами Керманшах, Дизфуль и Ахваз. После двух месяцев боев война приняла затяжной позиционный характер, перемежавшийся попытками враждующих сторон овладеть инициативой. Весной и летом 1981 года, проведя реорганизацию своих войск и нарастив их численность, Иран пытался вести отдельные наступательные операции, но существенных успехов не добился. Неудачи объяснялись отсутствием достаточного количества боеприпасов, низким уровнем боеготовности войск, слабой организацией управления, недостаточной авиационной поддержкой. Оставшегося от шаха оружия и, особенно, запасных частей к технике оказалось недостаточно для длительной войны. К июлю 1982 года из 445 иранских боевых самолетов к выполнению боевых задач могло быть привлечено не более 40%. В отличие от Ирана, Саддам Хусейн получал технику как от СССР, так и от Запада, видевшего в нем тогда реальный противовес Хомейни, которого поддерживали только Сирия и Ливия. Вторая половина 1981 и первое полугодие 1982 года ознаменовались переходом Ирана к активным наступательным действиям по всему фронту. После ряда операций ("Фатх", "Бейтоль-Моккадас") ценой огромных потерь в людях и технике иранцам удалось нанести серьезный ущерб вооруженным силам Хусейна и освободить ряд захваченных территорий. Утратив инициативу и понеся потери в весенней кампании 1982 года, иракское руководство к июлю отвело свои войска за линию государственной границы, оставив за собой только спорные территории. С июля 1982 года иранское руководство перенесло боевые действия на территорию Ирака. Крупнейшей операцией иранских вооруженных сил стала операция "Мохаррам", основной целью которой был захват города Басра на юге страны и отторжение ее южных частей. В ночь с 13 на 14 июля около 100 тысяч "стражей революции" и ополченцев начали наступление на Басру и, используя численное превосходство в живой силе, прорвали оборону противника и вклинились на 1520 км вглубь Ирака. Иракское командование контратаками бронетанковых частей и ударами истребителей-бомбардировщиков МиГ-23БН и Су-22 остановило иранское наступление всего в 9 км восточнее Басры. Передовые части были отрезаны от основных сил и практически полностью уничтожены. Иранские войска, потеряв только убитыми около 15 тысяч человек, вынуждены были отойти на исходные позиции. После этого наступления боевые действия на всем протяжении фронта вновь приняли позиционный характер. МиГ-23БН и МИГ-27М в ВВС ИНДИИ (1980-2000 годы) Эскадрилья Место дислокации Тип самолета № 10 «Крылатые кинжалы» Йодпур МиГ-23БН №31 «Оцелоты» Хальвара МиГ-23БН* №220 «Львы пустыни» Хальвара МиГ-23БН №221 «Храбрецы» Иодпур МиГ-23БН* №2 «Крылатые стрелы» Хиндон МиГ-27М №9 «Волчья стая» Хиндон МиГ-27М № 1 8 «Летящие пули» Хиндон МиГ-27М №20 «Молнии» Эдампур МиГ-27М №22 «Ласточки» Хашимара МиГ-27М №29 «Скорпионы» Эдампур МиГ-27М №51 «Мечи» Эдампур МиГ-27М №222 «Тигровые акулы» Хашимара МиГ-27М * – В 1993 году перевооружен на МиГ-27М  МиГ-23БН ВВС Ирака В 1983-1984 годах Иран провел ряд наступательных операций на различных участках фронта с целью расшатать оборону противника, измотать ее и добиться решающего перелома в войне в свою пользу. 6 февраля 1983 года 200 тысяч иранских военнослужащих перешли в наступление на участке фронта всего в 25 милях от Багдада. Столицу Ирака спасли только полученные из СССР ударные самолеты, тысячами выкашивавшие живую силу противника. Но Тегеран повторил подобные операции в апреле, июле и октябре. Стратегия иранского командования была предельно проста – наступление максимально большим количеством солдат на узком участке фронте. Однако иракским войскам, имевшим подавляющее превосходство в танках и авиации, всегда удавалось остановить противника. В результате к концу года Иран потерял 120 тысяч человек убитыми и 30 тысяч пленными. В конце феврале 1984 года, проведя операцию "Хайбар", иранские войска захватили острова Маджун с находившимися на них нефтяными скважинами. В дальнейшем развивая успех, планировалось форсировать реку Тигр, перерезать важное шоссе Багдад – Басра, и захватив Басру, лишить Ирак выхода в Персидский залив. Однако полностью реализовать этот замысел Ирану не удалось. Отдельные подразделения "стражей революции", вышедшие к реке Тигр севернее Эль-Курна, были полностью уничтожены. В марте 1985 года иранцы вновь попытались перерезать стратегическое шоссе. В ответ Ирак нанес массированный бомбовой удар по иранской территории. Ударные самолеты, в том числе и МиГ-23БН, бомбили 30 крупных иранских городов, включая Тегеран, Исфахан, Тебриз и Шираз. Ответ Хо- мейни не заставил себя ждать и 1985 год вошел в историю конфликта как "война городов". С середины июля до конца года ВВС Ирака переключились с городов на нефтяные терминалы на о.Харк. Общие потери армии Ирана к тому времени уже составили 170 тыс. человек (почти 100% регулярного состава). Более 40 тыс. находилось в плену. Ирак же потерял 65 тыс. человек убитыми и 11 тыс. пленными. Не прекращались боевые действия и на других участках фронта. И если на земле превосходство в людях было на стороне Ирана, то в воздухе иракские ВВС, благодаря поставкам советской, китайской и западной техники, получили превосходство. Так, в феврале 1986 года мощное танковое наступление иранцев под Дизфулем было остановлено ударами иракских истребителей-бомбардировщиков. Тяжелейшие потери иранские бронетанковые войска понесли в боях за Ахфаз в марте. Разведка Ирака выявила крупное сосредоточение иранской бронетанковой техники, и для удара были подняты 56 самолетов, большей частью – МиГ-23БН. На поле боя, по иракским данным, остались до 500 танков "Чифтен", М60 и БТР Ml13, часть из которых досталась иракцам неповрежденными в виде трофеев. Однако в то же время юго-восточнее Басры иранские войска в нескольких местах форсировали реку и штурмом взяли город Фао на одноименном полуострове. С целью истощения экономики и деморализации населения обе противоборствующие стороны особое внимание уделяли нанесению ударов по городам и промышленным объектам, особенно связанным с добычей и переработкой нефти, основного богатства и источника доходов как Ирана, так и Ирака. Нефтепромыслы Ирана подвергались постоянному воздействию со стороны ВВС Саддама Хусейна. При атаке этих объектов с МиГ-23БН широко применялись зажигательные бомбы и баки, мощные осколочно-фугасные бомбы. Однако многие важнейшие объекты нефтедобычи располагались на значительном удалений от иракских аэродромов, что ограничивало возможности авиации. Использование для этих целей баллистических ракет (нашумевших позднее "Скадов") также было неэффективно из-за их малой точности. Для решения этой проблемы, ряд МиГ-23БН был дооборудован неубираемыми штангами дозаправки в воздухе (заимствованные с французских истребителей Мираж F.1). В качестве заправщиков использовались специально переоборудованные Ан-12. Сообщалось также о доработке машин под боеприпасы и оборудование западного производства. Переоборудование проводилось с участием западных специалистов, привлеченных немалым вознаграждением "нефтедолларами". В период пика "нефтяной" войны МиГи и "Миражи" наносили удары по нефтяным терминалам на островах Шарри и Харк, а 25 ноября 1986 года нападению подвергся ранее считавшийся недосягаемым остов Лорак. Эти удары нанесли существенный урон нефтяной промышленности Ирана, значительно снизив добычу и переработку нефти, "крови войны". Несмотря на это, к 1987 году стратегия войны на истощение, которую вел Иран, начала приносить свои плоды. Прорвав экономическую блокаду, Тегеран стал получать от Китая и даже США новое вооружение, включая ракеты различных типов. С помощью этого оружия в ходе операции "Кербала-5" иранские войска уничтожили около 700 иракских танков, сбили 80 самолетов и 7 боевых вертолетов противника. И если аятолле война обходилась в 12% от валового национального продукта (ВНП), то Хусейну она стоила всех 50%. В итоге новые наступательные операции иранской армии поставили Ирак на грань экономической катастрофы. Попутно страны с завидным упорством и регулярностью топили танкеры врага и нейтральных государств с целью подрыва экономического потенциала противника. "Танкерная война" велась и в территориальных водах соседних государств. 20 августа по обе стороны фронта наступила тишина: стороны подчинились требованиям ООН. Одна из самых кровавых войн между странами "третьего мира" закончилась. Но иракские самолеты через несколько лет вновь появились в небе соседней страны. Правда, их пилоты пересекли границу не для удара по иранским аэродромам, а искали на них спасения. Нападение в августе 1990 года войск Саддама Хусейна на Кувейт (союзник Ирака в прошедшей войне) вызвало ответную реакцию Запада, обеспокоенного угрозой потери самого богатого нефтью региона. Под эгидой Америки были сформированы многонациональные вооруженные силы,со- бравшие весьма неожиданных союзников – в их рядах оказалась, например, Сирия и в то же время отсутствовал Израиль, что перечеркнуло планы Хусейна придать войне классический антисионистский характер.   МиГ-23БН кубинских ВВС  Юаровский танк "Олифант" разбитый ангольской авиацией в районе Куито-Канавале  На одном из домов, оставленного отступающими юаровскими солдатами селения, осталась надпись: "Эти МиГ-23 ударили нас прямо в сердце". В ходе операции "Буря в пустыни" иракская авиация практически не проявила себя. Часть самолетов была уничтожена на земле и в воздухе, а 148 машин скрылось на территории недавнего противника Ирана . В их числе были всего 4 МиГ-23БН, остальные, по всей вероятности, были потеряны на иракских аэродромах и "похоронены" в бетонных укрытиях, уничтоженных самолетами союзников в ходе массированного воздушного наступления. Помимо этого, американскими истребителями были сбиты еще восемь МиГ-23, однако без уточнения модификации (во всех случаях иракские машины поражались ракетами "Сперроу" при радиолокационном контакте с целью). Куба Кубинские ВВС получили 45 МиГ- 23БН вместе со "спарками" в сентябре 1978 года. Новые самолеты разместили в Сан Антонио де лос Банос (по другим данным – в Санта-Клара и Гуинес в центральной части острова). Появление ударных МиГов не прошло незамеченным для США – в зоне досягаемости кубинских ВВС теперь оказывались объекты на территории Флориды, включая авиабазы и атомную электростанцию Турки Пойнт. На специальных слушаниях в Конгрессе по этому поводу даже предлагалось вновь ввести блокаду острова, подобно организованной во время Карибского кризиса, когда поводом стало появление на Кубе советских ракет и боевых самолетов. Кубинские МиГ-23 были использованы в боевых действиях в Анголе в составе военного контингента, направленного в страну для помощи в борьбе с силами оппозиционной группировки УНИТА и поддерживавшими ее войсками ЮАР. Морским транспортом кубинцы перебросили в Луанду по одной эскадрилье МиГ-23МЛ и МиГ-23БН. Истребители-бомбардировщики были задействованы в операциях против отрядов УНИТА и действовали из аэропорта Луанды и прифронтовых аэродромов Луэна и Лобиту. Позднее, с развертыванием боевых действий на юге страны, кубинские военные строители специально оборудовали для МиГ-23 на скалистом берегу южнее Луанды еще два аэродрома – Котумбела и Кабо-Ледо. Втянувшись в гражданскую войну, кубинцы были вынуждены усилить свою авиагруппировку. МиГ-23БН активно использовались для ударов по базам оппозиции, занятым ею селениям и частям ЮАРовской армии, проводившим в Анголе противопартизанские операции. В ноябре 1987 года юаровцы развернули масштабное наступление на Куито-Канавале, оказавшийся отрезанным от центра страны. В ответ с Кубы перебросили дополнительную эскадрилью МиГ-23 с лучшими летчиками . Развивая операцию "Хупер", в январе 1988 года противник продолжал наступать. Поддерживая 21-ю, 25-ю и 59-ю бригады ангольской армии, которые не могли получить подкрепление (от своих их отделяли 200 км сплошных лесов), кубинские летчики сдерживали напор юаровцев ударами по колоннам и бронегруппам. Практически все задания требовали использования ПТБ- 800, вооружение чаще всего составляли 2-4 ОФАБ-250-270 или РБК калибра 250 и 500 кг, дающие площадное накрытие и особо эффективные на открытой малолесистой местности (буше) и против легких построек в селениях. При атаках юаровской бронетехники использовались РБК с противотанковыми бомбами. С середины февраля МиГ-23 бомбили позиции и опорные пункты юаровцев к востоку от р. Куйто, в результате чего Куито-Канавале, объявленный "неприступным редутом", удалось удержать, а линия фронта стабилизировалась. Весной 1988 года МиГ-23 привлекли к поддержке наступления правительственной армии на юге, где войска, приближавшиеся к границе с Намибией, вели бои в малолюдном буше на большом удалении от баз. Ближайшие аэродромы Лубанго и Матала находились в 250 км от занятых рубежей, что, вместе со сложностью поиска целей, вынуждало использовать МиГ-23 на пределе дальности. Фидель Кастро, лично вникавший во все вопросы, дал указание: "Авиацию едва можно использовать. Мы решили построить аэродром в Кааме". Приказ был отдан 22 марта, а уже в июне в Кааме вошла в строй бетонная ВПП, укрытия и стоянки для МиГ-23 и строилась вторая полоса (для этого одних только мешков с цементом с Кубы пришлось перебросить 60 тысяч). Задачей кубинских МиГ-23 стали прикрытие и поддержка наступавших войск в Калуэке, Чипе и Руакане. На случай необходимости были разработаны планы ударов по юаровской базе Очиката и ближайшим аэродромам, а также разрушение плотины водохранилища и ГЭС в Руакане. 27 июня, в ответ на артобстрел противника, МиГ- 23 атаковали лагеря юаровцев в Калуэке. Там же удалось разбомбить гидроэнергетический комплекс, оставив занятый противником пустынный район без воды. В августе юаровские войска отошли из Анголы, и кубинские МиГ-23 вернулись к несению боевого дежурства и поддержке противопартизанских операций. В ходе вывода кубинского контингента в 1989 году все Миг-23БН вернулись на Кубу. О каких-либо потерях кубинское командование не сообщало. Известность получил случай 20 марта 1991 года, когда заместитель командира авиабригады майор Орестес Лоренцо на своем МиГ-23БН (борт 722) перелетел на американскую базу в Ки Уэсте (от кубинского побережья ее отделяли всего 12 минут полета). Боевой летчик, выполнивший 40 вылетов в Анголе, получил политическое убежище, а самолет был вскоре возвращен кубинцам. В перестроечные годы и последующее десятилетие отношение с революционной Кубой охладились, а военно-техническое сотрудничество было сведено к минимуму. Обнадеживающим признаком стал визит замминистра Кубы Хулио Касаса в Россию в апреле 2001 года, одной из целей которого стало обсуждение возможности модернизации парка советских самолетов, находящихся на вооружении кубинских ВВС. (Продолжение следует) |

|

||

|

Главная | В избранное | Наш E-MAIL | Добавить материал | Нашёл ошибку | Вверх |

||||

|

|

||||