|

||||

|

|

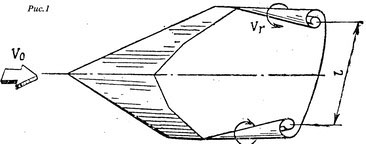

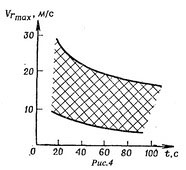

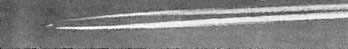

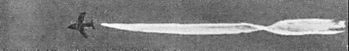

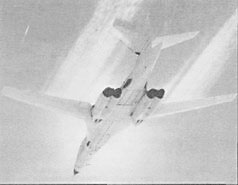

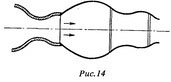

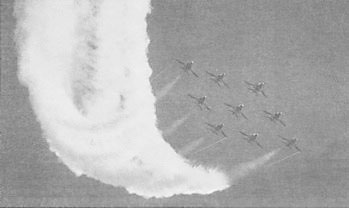

Практически все журналы, публикующие материалы по истории авиации и ее современным достижениям и проблемам, делают главным образом акцент на освящении материальной части – самолетов, вертолетов, ракет и других летательных аппаратов. Однако не менее интересными на наш взгляд представляются те явления, которые сопровождают их в полете. Кто зачарованно не наблюдал за высоко летящим в небесной синеве лайнером, оставляющим за собой белоснежный сверкающий инверсионный след? Инверсионный след, образующийся в тропопаузе в результате конденсации паров воды, содержащихся в продуктах сгорания углеводородного топлива по мере их охлаждения делает видимым путь самолета в небе. В солнечные дни проведения международных авиашоу на крупнейших аэродромах мира, зрители восторженно наблюдают за групповым пилотажем истребителей, оставляющих за собой яркую расцветку шлейфов трассеров, напоминающую застывший в небе фейерверк. Грозные следы в небе оставляет за собой ракетное оружие, выпущенное с боевых самолетов, что, к сожалению, нередко наблюдают люди в реальности и на экранах телевизоров. В настоящей статье в популярной форме рассказывается о сложных физических явлениях, происходящих в атмосфере при взаимодействии летательного аппарата с внешней средой, о которых свидетельствуют следы в небе. КОНЦЕВОЙ ВИХРЬ КРЫЛА Летящий самолет оставляет за собой возмущенную область атмосферы, называемую спутным следом. Этот след образуется в основном реактивными струями двигателей и концевыми вихрями от крыла. Наиболее заметное воздействие на окружающую среду оказывают концевые вихри, образованные крылом. Модель спутного следа (РисЛ) может быть изображена в виде листа, концы которого подвергаются скручиванию, создавая вихри. Скручивание объясняется разницей давлений на нижней и верхней поверхностях крыла. В результате перетекания воздуха из области повышенного давления на нижней поверхности крыла в область пониженного    Рис.3 давления на верхней поверхности, через его конец, образуются мощные вихри. Чем больше перепад давления и, следовательно, подъемная сила, с которой поток действует на крыло, тем больше интенсивность концевых вихрей. Окружные скорости в вихревом следе диаметром 8-15 м могут достигать 150 км/ч. На рис. 2 и 3 показан процесс образования концевого вихря (скручивание потока) на крыле истребителей Мираж 2000 и F-16C, летящих с большим углом атаки. Визуализация концевого вихря осуществлялась с помощью трассера-генератора дымного следа. Возмущения атмосферы, вызванные воздействием вихревого следа, существуют длительное время, постепенно затухая, снижая окружную скорость движения. На рис. 4 показан характер изменения окружной скорости воздуха в вихре в зависимости от времени его существования. Вихри ощутимой интенсивности могут существовать в течение более 2,0 мин после пролета самолета. Этот вихрь может оказать сильное воздействие на режим полета самолета, попавшего в эту возмущенную область атмосферы. В результате взаимодействия между собой вихри постепенно опускаются и расходятся.  Рис.5  Рис.6  Рис.7  Рис.8 Наблюдая за инверсионным следом пролетевшего самолета, мы обнаруживаем, что примерно через 30-40 секунд после пролета самолета инверсионный след начинает изменять свой вид под действием развивающегося вихревого следа. При пересечении инверсионного и вихревого следов возникают весьма замысловатые формы, имеющие вполне определенные закономерности. В зависимости от количества двигателей и их расположения на самолете инверсионный след может быть одно-или двухполосный. (Рис. 5). На рис. 6, 7 и 8 показаны наиболее часто повторяющиеся видоизменения инверсионного следа. На рис. 6 показано скручивание инверсионного следа под'действием концевого вихря. Рис. 7 и 8 иллюстрируют более причудливые случаи взаимодействия инверсионного следа с концевым вихрем. Таким образом, инверсионный след и его трансформация фиксируют аэродинамические процессы, сопровождающие полет самолета.        ОТРЫВНО-ВИХРЕВЫЕ ТЕЧЕНИЯ При выполнении маневров на больших углах атаки (20° и более) резко меняется характер обтекания поверхностей самолета. На верхней поверхности крыла и фюзеляжа образуются отрывные области, в которых, вследствие понижения давления, возникают условия для конденсации атмосферной влаги. Благодаря этому можно наблюдать за полетом самолета и без трассеров. На рис. 9, 9а, 96 (см. 2-ю стр. обложки) показаны истребители Су-27 и "Торнадо" в облачном ореоле, образовавшемся на верхней поверхности планера при полете на большом угле атаки. Видно также, как образовавшееся облако переходит в вихревой след крыла за самолетом Су-27. На рис. 10 показано появление вихревого жгута и области отрыва на поверхности крыла у бомбардировщика В-1А. ГОРЯЧИЕ СЛЕДЫ РАКЕТ При проведении летных испытаний истребителей с выполнением пусков различных типов ракетного вооружения иногда приходится сталкиваться со случаями срывного течения в газо-воз-душном тракте силовой установки. Дело в том, что газовая струя ракетного двигателя имеет высокую температуру и на некоторых режимах полета может попадать в воздухозаборник двигателя самолета-носителя. Попадание горячих газов на вход в двигатель приводит к резкому увеличению температурной неравномерности воздушного потока, поступающего в двигатель. Вследствие этого в двигателе возникает срывное течение (помпаж двигателя). Помпаж характеризуется продольными колебаниями воздушного потока по тракту двигателя с выбросом пламени из основных камер сгорания.  Рис.9  Рис.10  Рис. 11а Часто при проведении специальных испытаний, связанных с пусками ракетного вооружения, кроме специальной бортовой записывающей аппаратуры, используется киносъемка процесса с самолета-фотографа, сопровождающего самолет-носитель. На рис.11 (см. 2-ю стр. обложки) показан пуск ракеты класса "воздух-воздух" с самолета МиГ-21бис на малых скоростях полета. На кинокадре видно, что в результате попадания горячих газов струи ракетного двигателя в воздухозаборник истребителя возник помпаж его двигателя. Виден характерный для помпажа выброс пламени из двигателя самолета. В связи с этим двигатель был остановлен. На основании изучения такого рода взаимодействия струи газов и двигателя были созданы специальные системы обнаружения, ликвидации помпажа и вывода двигателя самолета на исходный режим работы. Эти системы, наряду с другими мероприятиями, позволяют существенно расширить область применения ракетного вооружения, сохраняя устойчивую работу двигателя на всех режимах. На рис. 11а показан пуск ракеты РВВ-АЕ с истребителя МиГ-21-93. ОГНЕННЫЙ ШАР В ВОЗДУХЕ Во время испытаний самолета МиГ-29 по дозаправке топливом, в одном из полетов произошел выброс топлива в атмосферу, вследствие нарушения герметичности топливного трубопровода. Кинокамера самолета-фотографа зафиксировала развитие этой нештатной ситуации. На рис.12, (см. 2-ю стр. обложки) показан момент начала выброса топлива. Часть топлива при этом попала в тракт двигателя РД-33, что привело к помпажу и его остановке. Вследствие помпажа двигателя произошел выброс пламени из основной камеры сгорания против потока воздуха и воспламенение топлива, попавшего в воздушный канал. Пламя перекинулось на всю струю топлива и под действием давления в канале вышло на наружную поверхность планера и было снесено набегающим потоком в район килей, где устойчиво протекал процесс наружного горения, пока пламя не сбило набегающей массой воздуха. На рис. 13 (см. 2-ю стр. обложки) виден огненный шар горящего топлива в зоне килей. ЯРКИЙ СЛЕД ФОРСАЖА Двигатели современных самолетов-истребителей оснащены сверхзвуковыми регулируемыми соплами. Как правило, на форсажном режиме работы двигателя давление на срезе сопла превышает давление окружающего воздуха. На значительном удалении от среза сопла давление в струе и в атмосфере должны уравняться. По мере удаления от среза сопла давление в струе уменьшается, а скорость газа возрастает. Поперечное сечение струи увеличивается, что схематически показано на рис. 14. Газ по инерции продолжает расширяться, и в наиболее широком сечении струи давление становится ниже атмосферного. После этого струя начинает сужаться, давление в ней приближается к атмосферному, а скорость соответственно уменьшается. Торможение сверхзвукового потока приводит, естественно, к возникновению прямого скачка уплотнения. В результате в некоторой части струи скорости становятся дозвуковыми, а давление соответственно выше атмосферного. Как видно из рис.14, форма струи становится бочкообразной. Затем процесс повторяется.   Рис.16  Рис.17  Рис.18 Газовая струя имеет температуру более 2000 °К, поэтому ее свечение делает видимыми процессы, происходящие при ее истечении. На рис. 15 (см. 2-ю стр. обложки) видны области яркого свечения в тех местах струи, где образуются прямые скачки уплотнения. ИСКУССТВЕННЫЙ ДОЖДЬ При тушении пожаров на больших площадях широко применяются специальные самолеты, оборудованные системами забора и сброса больших масс воды в зону пожара. На рис. 16 показан начальный момент сброса многотонной массы воды с самолета-амфибии. На фотографии видно распределение масс воды при ее взаимодействии с набегающим потоком. Наиболее массивная часть движется по траектории, напоминающей баллистическую, меньшая часть вытекает свободно и сносится набегающим потоком. Подобное протекание процесса сброса заставляет оптимизировать в процессе летных испытаний режимы сброса воды по высоте и скорости полета для достижения максимальной эффективности применения такой схемы пожаротушения.  Рис.19 ФЕЙЕРВЕРК В НЕБЕ На авиационных шоу, проводимых во многих странах мира, огромный зрелищный эффект достигается при пилотаже группы самолетов, оборудованных специальными устройствами для визуализации пути самолетов в небе -трассерами. На рис.17 показан полет группы самолетов, оборудованных генераторами дыма. На рис. 18 – полет самолетов, оборудованных дымовыми шашками с компонентами окрашивающими дымный след в различные цвета. В качестве фейерверка (рис. 19) используется одновременный залп тепловых ловушек (ложных целей, применяемых для защиты самолета от ракет с тепловыми головками самонаведения) или факельное наружное горение топлива (рис 20). В статье использованы фотографии из архива ИЦ "ОКБ им. А.И.Микояна", Б.Кабанова, А.Саркисяна, из журналов "Авиасалоны мира" №6, "The air show guide 95/96", "Koku-fan" 2-2001, а также других изданий и сети Интернет.  Рис.20 |

|

||

|

Главная | В избранное | Наш E-MAIL | Добавить материал | Нашёл ошибку | Вверх |

||||

|

|

||||