|

||||

|

|

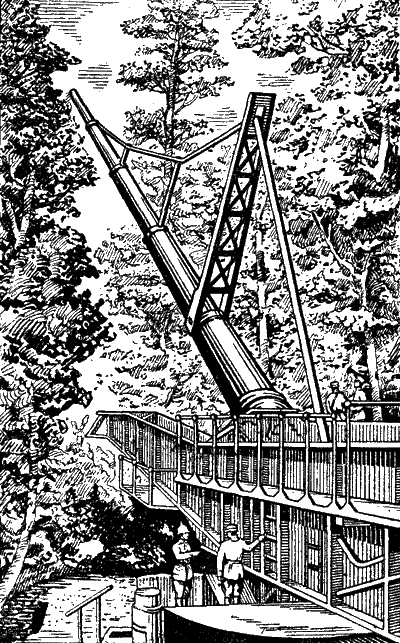

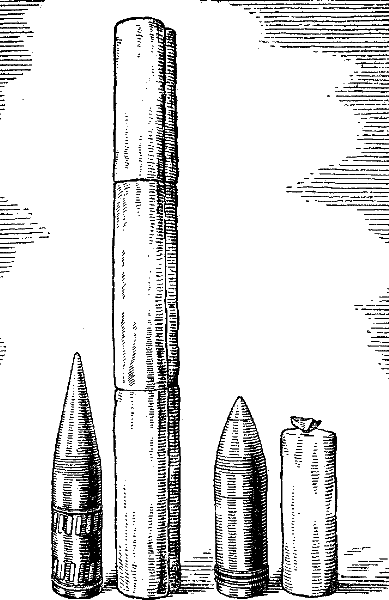

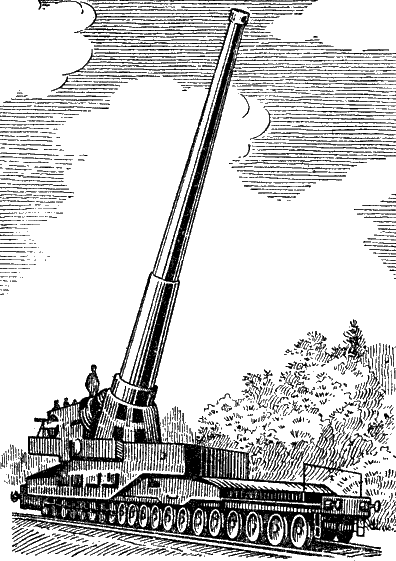

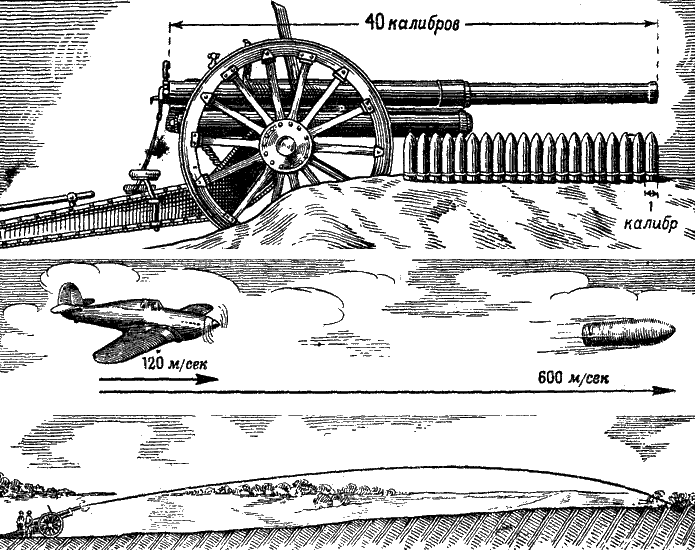

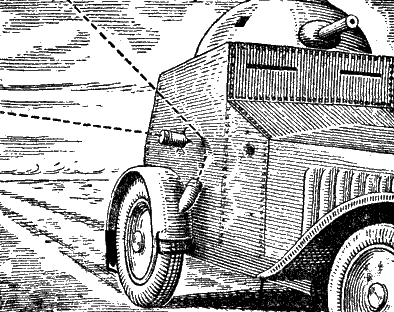

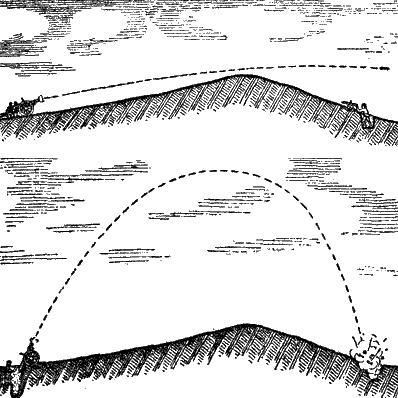

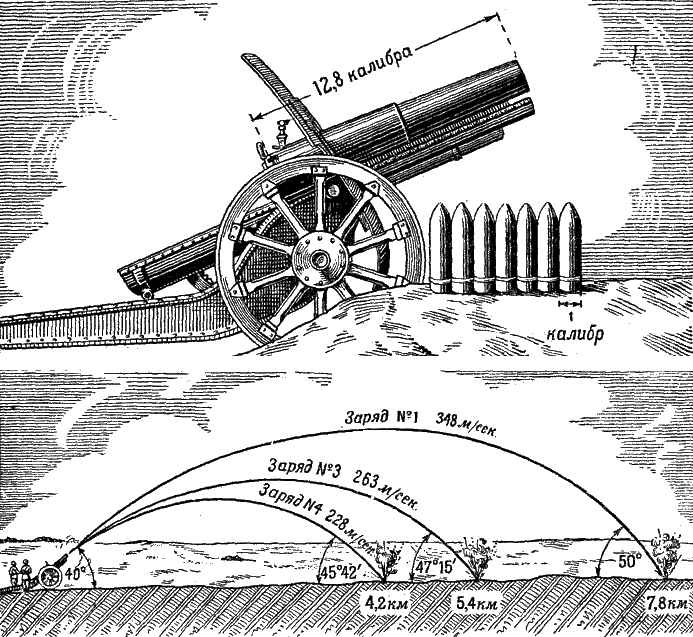

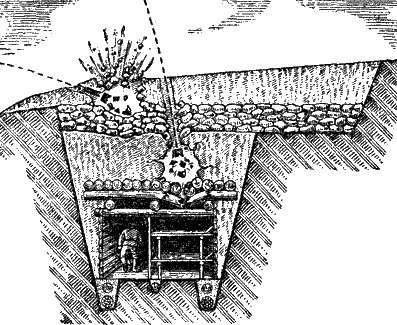

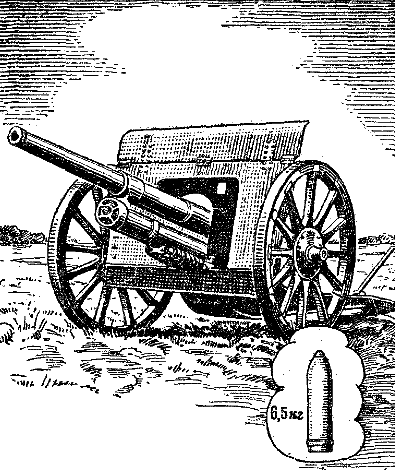

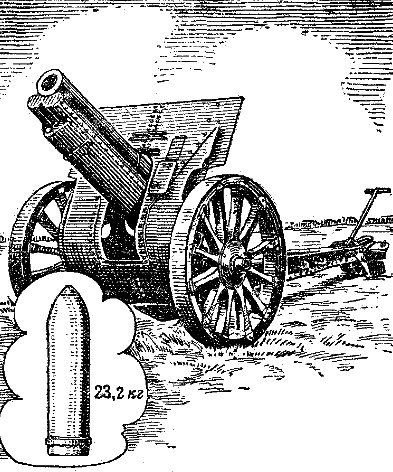

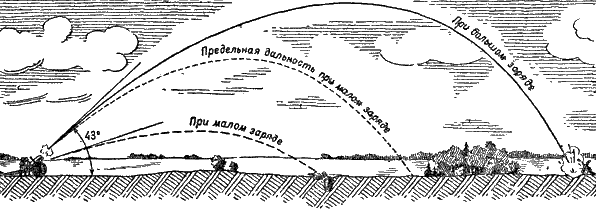

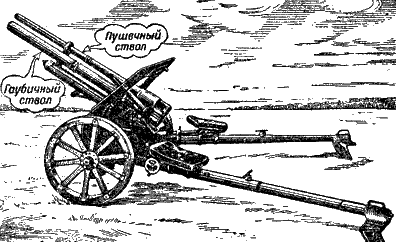

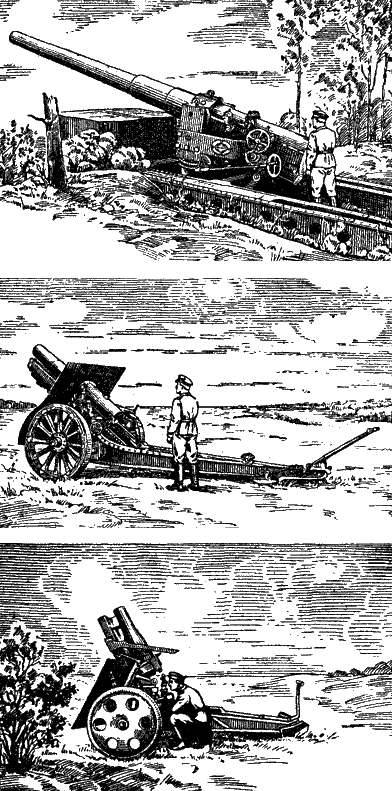

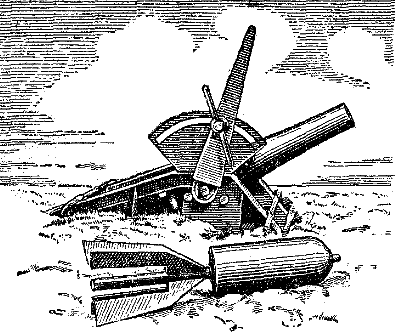

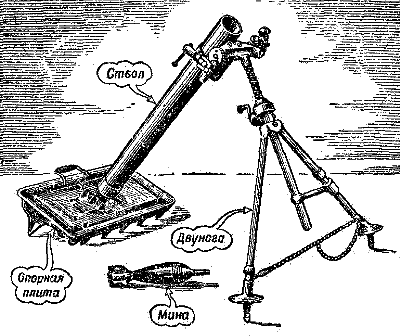

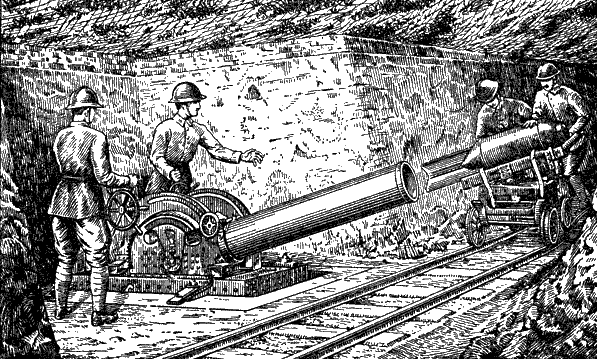

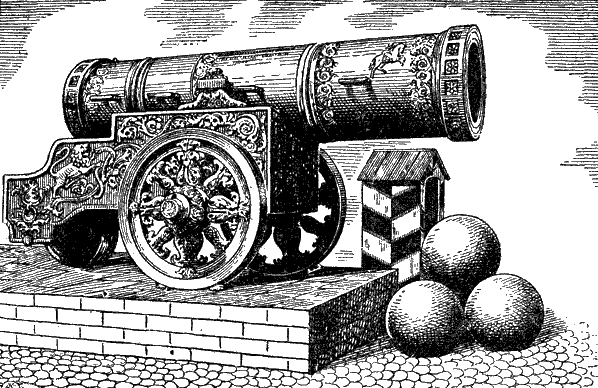

Глава седьмая Пушка Жюль Верна и «Царь-пушка»  Сверхдальнобойная пушка Сверхдальнобойные пушки, стрелявшие по Парижу в 1918 году, значительно отличались по своему виду от обычных орудий (рис. 130). Прежде всего бросается в глаза необычайная длина их стволов, достигавшая 34 метров.  Рис. 130. Сверхдальнобойная пушка, стрелявшая по Парижу в 1918 году Стволы имели в середине стойки, связанные стальными тягами с дульной и казенной частями орудий. Иначе при такой длине они грозили прогнуться под действием собственного веса. Да и так после каждого выстрела стволы колебались в течение двух-трех минут, как тонкие удочки. Заряжание и наводка орудий выполнялись особыми механизмами с помощью электрических моторов. Снаряды с готовыми выступами, калибром от 210 до 232 миллиметров, весили от 104 до 126 килограммов каждый. А заряд, по слухам, весил почти вдвое больше: около 215 килограммов (рис.131). Это особенно резко отличает сверхдальнобойную пушку от обычных орудий, в которых вес заряда в несколько раз меньше веса снаряда. Например, в близкой по калибру 220-миллиметровой пушке заряд весит 26,3 килограмма, а снаряд – 103 килограмма, то-есть заряд почти в 4 раза легче снаряда. Необычайной длине ствола и такому огромному весу заряда соответствовал, конечно, и огромный вес орудия. Орудие с установкой весило 750 тысяч килограммов, то-есть 750 тонн! Вес этой пушки почти в 750 раз превышал вес 76-миллиметровой пушки и больше чем в 30 раз – вес обыкновенной пушки того же калибра. Для перевозки такой пушки в разобранном виде вместе с установкой понадобился бы товарный поезд в 50 вагонов. Вот какой огромный вес влечет за собой большое увеличение длины ствола и веса заряда! Конечно, о подвижности такого орудия не может быть и речи. Зато скорость снаряда получилась тоже огромная. Именно увеличение длины ствола и веса заряда в сверхдальнобойной пушке дало начальную скорость снаряда, доходящую до 1700, а по некоторым сведениям, даже до 2000 метров в секунду! Примерно втрое-вчетверо больше скорости снаряда обычной 70-миллиметровой пушки! А ведь и эта скорость, как мы знаем, очень велика. Такая большая начальная скорость и позволила забросить снаряд в стратосферу. Сверхдальнобойные пушки стреляли при угле возвышения около 50 градусов. При этом снаряд входил в стратосферу под углом в 45 градусов, то-есть под углом наибольшей дальности в пустоте. Имеются ли сейчас сверхдальнобойные пушки? После поражения в империалистической войне немцы заявили, что они взорвали и уничтожили свои сверхдальнобойные пушки. Но другие государства еще до окончания войны успели изготовить подобные же орудия. Вот, например, французская 210-миллиметровая пушка (рис. 132). Она имеет ствол длиною в 110 калибров (24,1 метра) и стреляет на 120 километров снарядом весом в 108 килограммов. Вес этой пушки тоже не мал – она весит 320 тонн. Можно ли стрелять еще дальше? Конечно. Но это повлечет еще большее увеличение веса орудия. Кроме того, не будем забывать, что чем могущественнее орудие, чём оно дальнобойнее, тем короче его «жизнь». Ствол сверхдальнобойной пушки приходил в негодность после 50-70 выстрелов. И уже после первых десятков выстрелов значительно уменьшалась меткость орудия.  Рис. 131. Снаряд и заряд сверхдальнобойной пушки по сравнению со снарядом и зарядом обыкновенной пушки того же калибра  Рис. 132. Французская 210-миллиметровая сверхдальнобойная пушка Можно построить и такую пушку, которая стреляла бы не на 100, а, скажем, на 200 километров. Но такая пушка была бы очень невыгодна: постройка ее стоила бы огромных денег, а выстрелить она могла бы всего лишь несколько раз. В снаряде на Луну! Но иногда, как говорят, цель оправдывает средства. Можно в некоторых случаях пойти на создание такой пушки, которая выдержала бы всего-навсего один только выстрел. Если бы могли, например, построить такую пушку, которая выдержала бы всего один единственный выстрел, но зато этим выстрелом послала бы свой снаряд за пределы земной атмосферы, в космическое пространство, то, наверное, пошли бы на постройку такого орудия. Ведь пользуясь этой пушкой, мы могли бы отправить снаряд, например, на Луну! Эта идея не нова. О ней писал еще Жюль Верн в одном из своих фантастических романов «Из пушки на Луну». Герои романа для полета на Луну строят пушку с невероятно длинным стволом. Снаряд этой пушки – вагон прямого сообщения «Земля-Луна» со всеми удобствами! Каковы же данные исполинской пушки Жюль Верна? Длина ствола пушки – 275 метров; ее ствол в 8 с лишним раз длиннее ствола немецкой сверхдальнобойной пушки. Вес снаряда – 8 000 килограммов– почти в 67 раз больше веса снаряда сверхдальнобойной пушки. Вес заряда – 180 000 килограммов – почти в 840 раз больше веса заряда сверхдальнобойной пушки. Начальная скорость – 16 000 метров в секунду, – в 8-9 раз больше той же скорости снаряда сверхдальнобойной пушки. Только при этой скорости, по расчету, снаряд может оторваться от Земли, избегнуть притяжения Солнца и улететь в межпланетное пространство. Возможно ли вообще придать снаряду такую скорость при выстреле из пушки Жюль Верна? Герои Жюль Верна использовали для метания снаряда пироксилин. Но никакое взрывчатое вещество, обращенное в газ, не может сообщить снаряду скорость выше некоторого предела. Этот предел зависит от качеств взрывчатого вещества, веса заряда, веса снаряда и длины ствола. Если подсчитать эту предельную скорость для снаряда пушки Жюль Верна, то окажется, что снаряд не может быть выброшен из нее со скоростью, большей 4000 метров в секунду. Значит, скорости в 16 000 метров в секунду таким путем не достигнуть. А при меньшей скорости снаряду не улететь в космическое пространство. Да и помимо этого, при скорости в 16 000 метров в секунду снаряд испытал бы чудовищное сопротивление воздуха. Это было бы такое же сопротивление, как при проникании обычного снаряда в плотную, твердую среду! Конечно, при таком сопротивлении начальная скорость очень быстро уменьшилась бы: воздух затормозил бы снаряд в начале его полета. Мы уже не будем говорить о том, что пассажиры снаряда-вагона были бы раздавлены в первые же сотые доли секунды движения снаряда: они не выдержали бы огромной силы толчка при быстром увеличении скорости от нуля до 16 000 метров в секунду. Итак, для полета в межпланетное пространство пушечный снаряд непригоден. Нужен другой «вагон», такой, который увеличивал бы скорость своего движения постепенно. В будущем это требование, пожалуй, как показывают теоретические исследования, сможет удовлетворить только снаряд-ракета, то-есть летательный аппарат с реактивным двигателем. Ракета может двигаться и в безвоздушном пространстве, а скорость ее может возрастать менее стремительно, чем у пушечного снаряда. Она выбрасывает назад струю газа, образующегося при сгорании пороха или других горючих веществ, заключенных в самой ракете. При этом внутри ракеты возникает давление в сторону, противоположную истечению газов. Это и заставляет ее двигаться вперед. Этот принцип движения пытаются применить и в артиллерии, в так называемых реактивных снарядах. Их не нужно бросать с большой начальной скоростью, а значит, не нужно тяжелого, прочного ствола. Все это очень удобно; но реактивные снаряды пока имеют ряд крупных недостатков. Основным недостатком их является малая меткость. Дело в том, что дальность и направление полета снаряда-ракеты зависят, главным образом, от скорости горения вещества, заключенного в снаряде, и от неизбежного изменения веса снаряда по мере сгорания этого вещества. Добиться же закономерного горения вещества в полете снаряда-ракеты очень трудно. Что же такое пушка? Таким образом, вряд ли мы будем летать в пушечных снарядах на Луну. Но это отнюдь не означает, что не нужны орудия, которые могут бросать снаряды с большой скоростью и на большие расстояния. Какими же способами достигается большая начальная скорость и дальнобойность? На этот вопрос теперь ответить нетрудно. И пушка, стрелявшая по Парижу, и пушка Жюль Верна подсказывают нам правильный ответ: нужен большой заряд и длинный ствол. Большой заряд создаст большое давление пороховых газов; длинный ствол позволит газам дольше действовать на снаряд и разогнать его сильнее, дать ему большую начальную скорость. Такие орудия, от которых мы требуем прежде всего дальнобойности, и называются пушками (рис. 133). Они рассчитаны на большой заряд пороха и имеют всегда относительно длинный ствол. Они выбрасывают снаряды с большими начальными скоростями, обычно не меньшими, чем 500 метров в секунду.  Рис. 133. Основные признаки пушки: сравнительно длинный ствол, большая начальная скорость снаряда, отлогая траектория Длина современного пушечного ствола никогда не бывает меньше 25-27 калибров; это значит, что диаметр его канала уложится в длине ствола не менее двадцати пяти раз. Пушечный снаряд вылетает из ствола с большой скоростью. Вследствие этого при стрельбе из пушки по не очень удаленным от нее целям нет надобности придавать ей большой угол возвышения, близкий к 45 градусам. Обычно для этого достаточно угла возвышения до 20 градусов. При таких углах снаряд в полете поднимается невысоко и траектория его не отличается крутизной, – иначе говоря, пушка имеет отлогую траекторию. Но при стрельбе из пушек бывают и другие траектории. Снаряд пушки, стрелявшей по Парижу, поднимался на 40 километров при дальности полета немного более 100 километров. Угол возвышения этого орудия был очень велик – около 50 градусов. Подобные траектории нужны для пушек, рассчитанных на дальнюю и сверхдальнюю стрельбу. Большая скорость снаряда, дальнобойность и обычно отлогая траектория – вот основные свойства пушки. В соответствии с этими свойствами пушка хороша, а иногда и незаменима при стрельбе по одним целям и мало удобна или даже вовсе не пригодна при стрельбе по другим целям. Пушка хорошо поражает прежде всего открытые цели, в особенности живые.  Рис. 134. При стрельбе шрапнелью отлогая траектория выгоднее крутой (точками показаны следы падения пуль) Из рисунка 134 ясно, что чем траектория более отлога, тем больше живых целей может быть поражено одной шрапнелью.  Рис. 135. При стрельбе по вертикальной броне выгоднее отлогая траектория: при крутой траектории снаряд может скользнуть по бронз, но дробив ее Удобна пушка и для стрельбы по вертикальным прочным сооружениям, например по стене или по вертикальной броне (рис. 135). Очевидно, что при отлогой траектории снаряду легче проникнуть в такую броню. А при крутой траектории он может скользнуть по броне, не пробив ее. Хороша пушка и для стрельбы по быстро движущимся целям – самолетам, танкам. Тут очень важно, чтобы неприятельская машина за время полета снаряда не успела уйти далеко. Для этого нужен быстро летящий снаряд. Пушка как раз отвечает этим требованиям: ее снаряды выбрасываются с большой начальной скоростью, они летят быстро. Наконец, пушка незаменима для обстрела дальних целей, например удаленных батарей неприятеля, его штабов, тылов, обозов на дорогах. Ведь основное свойство пушки – ее дальнобойность; например, французская 75-миллиметровая пушка образца 1926 года бросает снаряды на 15 километров, а 105-миллиметровые пушки стреляют еще дальше – на 18-20 километров. И это, как мы знаем, вовсе не предел дальнобойности пушек. Все дело лишь в их весе. Вспомним огромный вес сверхдальнобойной пушки. А обычные пушки нельзя делать слишком тяжелыми: они должны обладать подвижностью. Это и ограничивает их дальнобойность. Трудная цель Снаряды пушки летят быстро, далеко и по сравнительно отлогой траектории. Мы знаем уже, что во многих случаях эти свойства пушки очень выгодны. Во многих, но не во всех. Посмотрите на рисунок 136. Можно ли из пушки поразить укрывшийся за холмом пулемет неприятеля?  Рис. 136. При стрельбе по цели, укрывшейся за холмом, нужна не отлогая, а крутая траектория Как видим, при обычной для пушки отлогой траектории – нельзя. Снаряд пролетит высоко над головой пулеметчиков. Для того чтобы разрушить пулеметное гнездо, снаряд должен «обогнуть» холм и упасть сверху. Нужна крутая траектория. Возможна ли она при стрельбе из пушки? Конечно, возможна, хотя это на практике очень затруднительно. Придадим пушке большой угол возвышения и выстрелим. Снаряд поднимется высоко и упадет круто. Получим крутую траекторию. При удачно выбранном угле возвышения можно добиться, чтобы снаряд попал как раз в пулеметное гнездо (рис. 136). Но выгодна ли такая стрельба? Для того чтобы перекинуть снаряд через небольшой холм, мы забросили его очень высоко, заставили его проделать «окольный путь». Иначе поступить мы не могли: ведь пушечный снаряд летит с очень большой скоростью. Если бы мы послали его по более отлогой траектории, то он залетел бы слишком далеко, дал бы перелет. Поэтому и выбрали для него крутую траекторию. Но благодаря своей большой скорости он залетел слишком высоко, гораздо выше, чем нам нужно. Тут ничего нельзя поделать: так уж подобран заряд и ствол пушки, что снаряд вылетает из нее с огромной скоростью. Конечно, такой полет снаряда «окольным путем» невыгоден. Прежде всего, большинство современных пушек не может обычно стрелять под большими углами возвышения. Их устройство не позволяет этого. Кроме того, нам вовсе не нужна такая длинная, высокая траектория. И снаряд больше, чем нужно, пробудет в воздухе, да и попасть в цель трудно. Много времени уйдет на пристрелку. А сколько бед за это время наделает пулемет! Нужно здесь что-то изменить. Выходит, что для обстрела укрытых целей пушка мало пригодна. Нужны орудия непременно с крутой траекторией, но совсем не такой высокой, какая получается ~при стрельбе из пушки. По укрытой цели Чтобы поразить укрытую цель, нужна крутая траектория. Как же проще и экономнее всего получить такую траекторию? Попробуем уменьшить заряд пушки. Что произойдет? Снаряд получит меньшую начальную скорость. Значит, он полетит медленнее и упадет ближе (рис. 137).  Рис. 137. При меньшей начальной скорости снаряда и большем угле возвышения траектория получается круче Теперь, при этом малом заряде, увеличим угол возвышения, не превышая, конечно, угла наибольшей дальности. Угол этот в безвоздушном пространстве равен 45 градусам (рис. 101), а в воздухе для артиллерийских орудий он близок к 43 градусам. При таком увеличении угла возвышения дальность полета снаряда увеличится. И если подобрать соответствующий малый заряд и большой угол возвышения, то можно бросить снаряд на ту же дальность, что и при большом заряде. Траектория при этом, конечно, будет круче (рис. 137). Таким образом, подучить крутую траекторию проще всего одновременным увеличением угла возвышения и уменьшением скорости снаряда. Зачем тогда длинный ствол? Ведь он был нам нужен для увеличения скорости. Обрежем ствол. Получим орудие, которое будет легче и подвижнее. Такое орудие с относительно коротким стволом и с крутой траекторией называется гаубицей.  Рис. 138. Основные признаки гаубицы: сравнительно короткий ствол, небольшая начальная скорость снаряда, крутая траектория и переменный заряд Длина ствола гаубиц, как правило, не выходит за пределы от 10 до 25 калибров. Начальная же скорость – от 300 до 700 метров, в секунду. Гаубицы обычно стреляют под большими углами возвышения, чем пушки. Здесь уже и заряд меньше, и ствол короче, и нет той скорости снаряда, что у пушки (рис. 138).  Рис. 139. При стрельбе по подземному убежищу крутая траектория выгоднее отлогой Но не только для поражения укрытых целей нужны гаубицы. Бывают горизонтальные цели, например настилы подземных убежищ и блиндажей, спрятанных совсем в землю (рис. 139). Такую цель также лучше поразить снарядом сверху. Здесь опять нужна гаубица. Для чего еще нужна гаубица? Для получения крутой траектории не нужно большой скорости. Но это не значит, что не нужно большого запаса энергии у снаряда при вылете его из ствола. Чем большей энергией обладает снаряд, тем надежнее будет поражена цель. Как же сохранить энергию, уменьшив скорость снаряда? Энергия движущегося снаряда зависит не только от скорости, но и от его веса. Мы уменьшили скорость снаряда; значит, нам нужно теперь увеличить вес снаряда. Как же можно увеличить вес снаряда? Ну, хотя бы тем, что взять снаряд большего калибра. Мы прежде укоротили ствол, теперь увеличим его калибр. А стенки ствола сделаем потоньше. Ведь у гаубиц заряд меньше, значит, и давление в стволе меньше. По той же причине можно сделать потоньше и стенки снаряда. Ему тоже не надо той прочности, как у пушечных снарядов. А это позволит вместить в гаубичный снаряд больше взрывчатого вещества. Что же получится? Гаубица будет иметь мощный, большого калибра снаряд. Он, правда, не будет обладать большой скоростью. Но этого и не надо; нужна крутая траектория. Зато снаряд такого большого калибра будет нести больше взрывчатого вещества, будет более могучим при действии у цели. Мы получим гаубицу примерно одинакового веса с пушкой, но с более мощным снарядом. Так, у нас в дивизиях на вооружении состоят пушка и гаубица, вес которых на походе почти одинаков, – с передком немного более 2 тонн. Но калибр пушки-76 миллиметров, снаряд ее весит 6,5 килограмма и начальная скорость его-около 600 метров в секунду; гаубица же имеет калибр 122 миллиметра и бросает снаряды весом в 23,2 килограмма со скоростью не более 335 метров в секунду (рис. 140 и 141). Траектория гаубицы, конечно, значительно круче, чем пушки, Этими важнейшими свойствами гаубицы и объясняется то, что в армиях всех государств количество гаубиц растет гораздо быстрее, чем количество пушек.  Рис. 140. 76-миллиметровая дивизионная пушка и ее снаряд  Рис. 141. 122-миллиметровая гаубица и ее снаряд Всякое орудие может дать траектории различной крутизны. Для этого достаточно лишь изменять угол его возвышения. Но мы уже знаем, что этот способ получения более крутой траектории не всегда выгоден: при очень больших углах возвышения траектория получится, правда, очень крутая, но зато снаряд упадет близко и уйдет слишком высоко вверх. А нам это совсем не нужно. Поэтому крутизну траектории гаубичного снаряда и дальность его полета изменяют еще и другим способом: из гаубиц стреляют зарядами различного веса.  Рис. 142. Малый заряд выгоднее для поражения близкой цели, но не годится для поражения далекой цели Когда нужно поразить близкую цель, берут малый заряд: тогда угол возвышения понадобится больше и траектория получится круче. Далекую же цель при таком малом заряде поразить не удается (рис. 142). Для поражения более удаленной цели применяют заряд большего веса. Чем дальше цель, тем больше берут заряд. Заряд гаубицы изменяют, вынимая из гильзы перед заряжанием пакеты пороха. Поэтому гаубицы никогда не заряжаются патроном. Они имеют, как говорят, раздельное заряжание: сперва вкладывается снаряд, а затем гильза с зарядом.  Рис. 143. Пушка-гаубица Итак, гаубица при том же калибре отличается от пушки меньшей длиной ствола, меньшим, и притом переменным, зарядом. Все это дает ей крутую траекторию. В то же время гаубица одинакового веса с пушкой имеет больший калибр, стреляет более мощными снарядами. Поэтому гаубица нужна не только как орудие с крутой траекторией. Она нужна еще как подвижное орудие с более мощным снарядом. А нельзя ли сделать такое орудие, которое заменяло бы и пушку, и гаубицу? Есть и такие орудия. Это универсальные орудия. Они называются пушками-гаубицами (рис. 143). Обычно у них два ствола: один пушечный, а другой гаубичный. В одних системах стволы эти укреплены на лафете всегда вместе. А в других – стволы можно легко сменять: по мере надобности, накладывается на лафет тот или иной ствол – пушечный или гаубичный. Есть универсальные орудия и с одним стволом, но они менее удачны, так как снаряды их одинаковой мощности – и для отлогой, и для крутой траектории. Мортиры и минометы А можно ли построить такое орудие, которое, имея тот же самый вес, что и гаубица, стреляло бы еще более мощными снарядами и бросало бы их по еще более крутой траектории? Для этого нужно только еще больше укоротить ствол и увеличить калибр орудия. Тогда у нас получится уже не гаубица, а мортира (рис. 144). Длина ее ствола обычно не больше десяти калибров. Конечно, скорость снаряда мортиры еще меньше, чем снаряда гаубицы. Она обычно не больше 300 метров в секунду. Это уже не превышает скорости многих самолетов.  Рис. 144. Три орудия – пушка, гаубица и мортира– одинакового калибра (152 миллиметра) Полет этого снаряда можно проследить глазом. Он летит с сердитым басовым жужжанием, несет много взрывчатого вещества и причиняет большие разрушения при взрыве. Поэтому основным назначением мортиры и является разрушение прочных укреплений противника. Зато дальнобойность мортиры мала. Но в этом отношении и мортира еще не предел: в мировую войну было введено множество «орудий», рассчитанных на еще меньшую дальнобойность, чем у мортир. Они появились тогда, когда войска воюющих сторон глубоко закопались в землю, построили прочные окопы, блиндажи и месяцами не двигались ни взад, ни вперед. Ощущался острый недостаток в артиллерии. Да и невыгодно было стрелять из артиллерийских орудий *по окопам неприятельских войск, расположенным на расстоянии всего в несколько сотен метров. Вот для стрельбы по этим недалеким, но прочным сооружениям и были введены очень легкие, дешевые, простые образцы оружия с совсем небольшой дальнобойностью, но достаточно мощным снарядом. Для правильного полета в воздухе снаряды этих суррогатов орудий иногда снабжали хвостовым опереньем. Такие снаряды называли минами. А «орудия», бросающие их, называли минометами (рис. 145, 146 и 147). Миномет очень похож на мортиру. Но устройство миномета гораздо проще. Обычно в минометах не делают даже затвора: их заряжают таким способом, как заряжали когда-то в старину любые орудия, – с дула. И стволы у большинства минометов делаются, как у старых орудий, – без нарезов, гладкостенные. Поэтому-то мины и снабжаются хвостовым опереньем. Иначе, при выстреле из гладкостенного ствола, они кувыркались бы в полете. Для переброски мины на небольшое расстояние – в неприятельский окоп – нужен очень небольшой заряд. Поэтому стволы минометов имеют очень тонкие стенки. Тонкие стенки делаются и у мин, вмещающих благодаря этому много взрывчатого вещества. Современные минометы являются грозным оружием ближнего боя. Так, изображенный на рисунке 146 миномет Стоке-Брандт стреляет минами весом в 6,5 и 3,2 килограмма на расстояния соответственно в 1,5 и 3 километра. Тяжелая мина его дает такое же осколочное и фугасное действие, как 76-миллиметровая граната. Очень остроумно обеспечивается у этого миномета большая: скорострельность – до 20 выстрелов в минуту – при незначительном весе орудия, всего лишь в 59 килограммов. Миномет не имеет затвора и заряжается с дула, причем заряд (порох) и капсюль-воспламенитель помещаются в полом хвосте мины. Поэтому заряжающему не надо открывать и закрывать затвор, не надо и спускать курок. Достаточно лишь вложить мину в дуло: падая, мина натыкается капсюлем на жало, укрепленное в дне ствола, порох взрывается, и пороховые газы выбрасывают мину. Миномет такого типа может оказать большую помощь пехоте в любой боевой обстановке. Другое дело – тяжелый миномет, изображенный на рисунке 147. Его мина весит 195 килограммов и, разрываясь, производит громадное разрушение. Дальнобойность этого миномета – 2,3 километра. Но из рисунка ясно видно, что такой миномет можно применять лишь в затяжных боях, когда есть время для устройства узкоколейной железной дороги и специальной укрытой позиции и когда нужно иметь мощные орудия для разрушения особо прочных укреплений противника.  Рис. 145. Русский миномет времен мировой войны  Рис. 146. Современный легкий миномет Стокс-Брандт  Рис. 147. Тяжелый французский миномет калибром 340 миллиметров Пушка ли «Царь-пушка»? Таким образом, мы можем, пользуясь одним и тем же количеством металла, получить, по желанию, совсем разные орудия. Они будут одинакового веса, но резко различны по своим свойствам. Мы можем построить либо пушку, либо гаубицу, либо, наконец, мортиру. Все зависит от того, что нам больше нужно: дальнобойность или могущество снаряда, отлогая или крутая траектория. Тип того или иного орудия довольно легко определить на-глаз, по одному его виду. Надо только обратить внимание на длину его ствола в калибрах. А еще лучше, кроме того, узнать начальную скорость снаряда этого орудия. По относительной длине ствола и по скорости снаряда можно будет сказать, к какому «типу относится орудие. Всем известна, например, знаменитая кремлевская «Царь-пушка» (рис. 148). Посмотрим же, что представляет собой это орудие, к какому типу оно принадлежит. «Царь-пушка» была отлита еще в 1586 году. Тогда не было деления на пушки, гаубицы и мортиры. Название «Царь» было ей дано, очевидно, за небывалые для того времени размеры. Калибр этой пушки-89 сантиметров. Вес ее каменного круглого ядра – 850 килограммов. Лежащие теперь около «Царь-пушки» чугунные ядра, весом около 2 000 килограммов, отлиты гораздо позже ее изготовления, в середине девятнадцатого столетия. Вес всего орудия – примерно 39 000 килограммов. Даже для современной артиллерии числа весьма почтенные! Например, самое крупнокалиберное орудие современной артиллерии имеет калибр только 52 сантиметра; снаряд его весит 1400 килограммов. Но снаряд этот несет массу взрывчатого вещества, а снаряды «Царь-пушки» – сплошные. Какова же длина ствола «Царь-пушки»? Оказывается, 5 метров 41 сантиметр. Если эту длину разделить на калибр, получим 6,1 калибра. Меньше 10 калибров! Да ведь это не пушка и даже не гаубица, а мортира! Название «пушка» удержалось за ней по недоразумению. Так вообще в старину в России называли все артиллерийские орудия. Они «пускали» снаряды. Вот от слова «пускать» и произошло название «пушка». Какова же скорость снаряда этого орудия? Оказывается, ответить на это не так-то легко: из «Царь-пушки» ни разу не стреляли. Мастер, отливавший пушку, не руководствовался при этой отливке никакими расчетами. «Царь-пушка» – просто образчик древнего литейного дела.  Рис. 148. «Царь-пушка» Она никогда не была боевым артиллерийским орудием. Изготовили ее, по всей вероятности, чтобы похвастаться или даже попугать иноземных послов, приезжавших в Москву. Это предположение подтверждается тем, что «Царь-пушка» без лафета долгое время лежала «на рядах у Лобного места», то-есть на Красной площади, в самом многолюдном месте Москвы того времени. Если попробовать выстрелить из «Царь-пушки», то, как показывают расчеты, она наверняка не выдержит и одного выстрела. Теперь ни одно орудие так не делается. Прежде чем построить орудие, производят самые точные расчеты: вычисляют давление газов, определяют размеры, тщательно выбирают материал нужного качества. Только после этого строят опытный образец, который проходит длинный ряд предварительных испытаний. И если орудие выдержит их, оно поступает на вооружение в армию. Поэтому современные орудия при правильном их использовании вполне гарантированы от разрыва. Точные расчеты дают возможность наиболее правильно использовать имеющийся металл, изготовив из него именно те орудия, какие всего нужнее армии. |

|

||

|

Главная | В избранное | Наш E-MAIL | Добавить материал | Нашёл ошибку | Вверх |

||||

|

|

||||