|

||||

|

|

Глава 2 Что нужно для языка? Когда обезьян пытались обучить человеческому языку, довольно быстро стало понятно, что они, при всей своей сообразительности, не могут освоить членораздельную звучащую речь. Максимум их достижений — это слова mama “мама”, papa “папа” и cup “чашка”1. Связано это прежде всего с тем, что по сравнению с человеком у обезьян (в частности, у шимпанзе) слишком высоко расположена гортань. И это очень удобно, поскольку позволяет есть и дышать практически одновременно. Низкое же положение гортани открывает возможности для четкого произнесения звуков человеческого языка, но при этом создает риск подавиться. Как пишет С. Пинкер, “до недавнего изобретения приема Геймлиха попадание еды в дыхательные пути было шестой лидирующей причиной смерти от несчастного случая в Соединенных Штатах, уносившей шесть тысяч жизней в год”2. Отметим, что у человеческих младенцев гортань тоже, как и у шимпанзе, расположена высоко (это позволяет одновременно сосать и дышать). Примерно к трем годам гортань опускается — и это приблизительно совпадает со временем полного овладения звуковой стороной языка. Впрочем, справедливости ради следует сказать, что положение гортани не остается неизменным в течение жизни не только у человека: по данным группы японских ученых, некоторое опускание гортани наблюдается и у шимпанзе3.

Рис. 2.1. Устройство голосового аппарата взрослого человека, маленького ребенка и шимпанзе. О том, для чего нужно низкое положение гортани, существует по меньшей мере две гипотезы. Согласно одной точке зрения, оно необходимо только для членораздельной звучащей речи4, поскольку дает возможность языку двигаться внутри речевого тракта как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости. Это позволяет создавать различные конфигурации ротовой полости и глотки независимо и тем самым сильно расширяет набор возможных фонем, различающихся по тому, на каких частотах звук усилен, а на каких, наоборот, приглушен. Согласно другой точке зрения, главная роль понижения гортани — это обеспечение возможности издавать более низкие звуки и тем самым создавать у слушателей впечатление, что говорящий имеет бoльшие размеры, чем на самом деле5 (следует отметить, что с размером тела коррелирует не частота основного тона, а высота формант, и именно она снижается при понижении гортани6). На мой взгляд, эта точка зрения принципиально неверна. Дело не только в том, что преувеличение собственного размера — слишком ничтожное приобретение для такой огромной “цены”, как риск подавиться. Главное, как кажется, то, что приматы (а значит, по-видимому, и ранние гоминиды) — групповые животные с достаточно высоким уровнем интеллекта. Они долгие годы живут вместе, часто встречаются и хорошо знают друг друга “в лицо” — как показывают наблюдения, роль межличностных контактов в обезьяньем сообществе весьма велика7. В такой ситуации пытаться создавать ложное впечатление о размере (который виден невооруженным глазом и всей группе давно известен) просто бесполезно (показательно, что М. Хаузер и его соавторы в подтверждение своей точки зрения ссылаются на лягушек и птиц, которые производят коммуникативные действия на таких расстояниях и в такой среде, что размер того, кто издает звук, слушающему не виден). Может быть, понижение тембра голоса было необходимо в межгрупповых конфликтах — для того, чтобы издалека устрашить членов соседней группировки? Тоже вряд ли: во-первых, такая задача должна была обусловить понижение гортани у взрослых особей мужского пола, но не у женщин и трехлетних детей, для которых устрашение соседей неактуально, а во-вторых, слух человека настроен на преимущественное восприятие частот, слишком высоких для тех расстояний, на которых осуществляется межгрупповое общение (см. подробнее ниже). Таким образом, остается лишь одна возможность: низкое положение гортани как видовой признак — это одно из приспособлений для членораздельной звучащей речи.

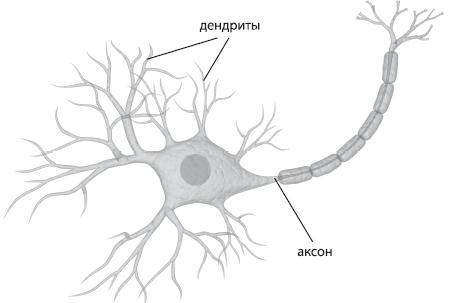

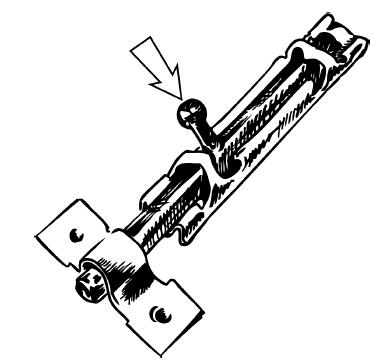

Рис. 2.2. Нейрон (схема). Но низкое положение гортани — далеко не единственное анатомическое приспособление, необходимое для языка. Большое значение для звучащей речи имеет точное управление мышцами языка. Движения всех этих мышц, кроме одной, обеспечиваются подъязычным нервом, канал которого расположен в толще затылочной кости между ярёмным отростком и мыщелком. Чем толще этот канал, тем, как считается, больше нейронов задействовано в управлении языком, поэтому на основании этого признака делаются предположения о наличии у того или иного вида гоминид звучащей речи8. Однако, по данным других исследователей, с учетом различий в размере языка толщина канала подъязычного нерва варьирует практически в одних и тех же пределах даже у человека и шимпанзе9; кроме того, отсутствует корреляция между толщиной канала подъязычного нерва и числом аксонов, из которых этот нерв состоит10. Не менее важен для использования звучащей речи тонкий контроль дыхания. Дело в том, что при речи, в отличие от нечленораздельного крика, воздух надо подавать на голосовые связки не сразу, а небольшими порциями — слогами. Это позволяет строить длинные высказывания, и в рамках одного высказывания можно произнести большое количество различающихся слогов. Если бы воздух подавался на голосовые связки сразу весь, возможности изменения звучания в процессе одного выдоха-высказывания были бы крайне ограничены (читатель может убедиться в этом сам, попытавшись снабдить членораздельными изменениями звучания, скажем, вопль ужаса). Как следствие, в таком языке оказалось бы очень мало слов: слишком малые возможности варьирования звука не позволяли бы проводить большое число различий. Более того, поскольку “каждый элемент, входящий в слог и слово, обладает разной громкостью или, лучше сказать, разной акустической мощностью”11, “задача речевого дыхания состоит в том, чтобы компрессировать слоговую динамику в обозримые для слуха рамки, ослабить большие мощности и усилить малые. Это… делается при участии парадоксальных движений диафрагмы”12, состоящих в том, что “дыхательный аппарат на выдохе производит вдыхательные движения, разные в разных случаях”13. Соответственно, для всего этого требуется достаточно хорошо развитая система управления дыхательной мускулатурой, система, в которой участвуют многие нейроны. А значит, необходим достаточно широкий позвоночный канал, который бы вмещал аксоны всех этих нейронов. У обезьян произвольная регуляция дыхания отсутствует, и голосовые сигналы они издают не только на выдохе, но и на вдохе. В обеспечении членораздельной звучащей речи участвует подъязычная кость{10}. У человека она расположена ниже, чем у других приматов, благодаря чему сильно расширяется спектр возможных движений глотки, гортани и языка друг относительно друга. Если бы подъязычная кость располагалась у нас иначе, мы были бы способны произносить не больше различающихся звуков, чем, например, шимпанзе. Иногда можно встретить утверждение о том, что значительную роль для членораздельной речи играет подбородочный выступ. Но это не вполне верно. Подбородочный выступ — это просто результат неравномерной редукции челюстей, происходившей в процессе эволюции человека. Другое дело, что при развитии речи мышцы языка совершали все больше разнообразных тонко дифференцированных движений, и именно необходимость в прикреплении этих мышц, возможно, уберегла нижнюю челюсть от редукции. Более того, на ней возникли подбородочные ости и выступ. А в становлении членораздельной речи сыграл роль не подбородочный выступ как таковой, а изменение способа прикрепления подбородочно-язычной мышцы с мясистого на сухожильный. Впрочем, как отмечал антрополог Виктор Валерианович Бунак, для развития членораздельной речи уменьшение размеров нижней челюсти сыграло положительную роль, поскольку “при быстрой смене артикуляции массивная нижняя челюсть и мускулатура создавали бы большую инерцию в работе речевого аппарата, основанной, как известно, именно на быстрой смене артикуляции”14.

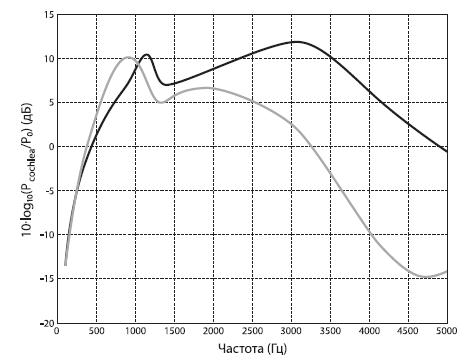

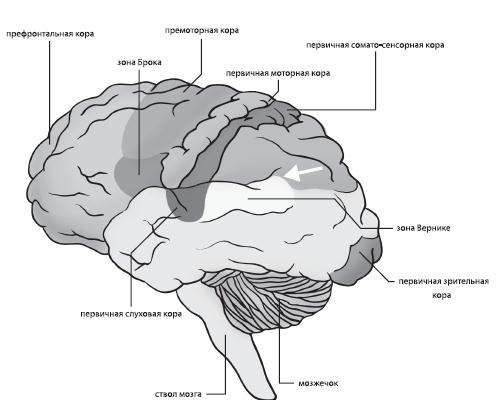

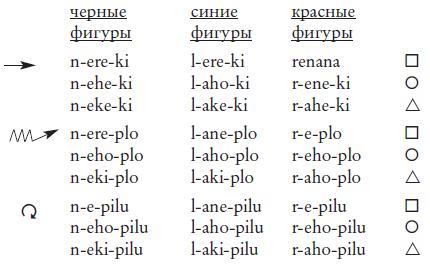

Рис. 2.3. Слух человека (черная линия) и шимпанзе (серая линия)15. Анатомические изменения, связанные с развитием членораздельной звучащей речи, коснулись не только речевого аппарата. У человека иначе, чем, например, у шимпанзе, устроен слуховой анализатор. Лучше всего мы слышим звуки в диапазоне от 2 до 4 кГц — именно на этих частотах сосредоточены значимые характеристики фонем. Шимпанзе же лучше всего слышат звуки частотой около 1 кГц — для них это очень важно, поскольку примерно такую частоту имеют их “долгие крики” (один из типов коммуникативных сигналов). Для звукоподражания существенно, что человек может эффективно слышать производимые им самим звуки одновременно по двум каналам — внутреннему (звук проводят кости) и внешнему (звук проводит воздух)16 {11}. Для того, чтобы все эти приспособления могли работать, нужна система, которая бы ими управляла, — мозг. Важным свойством человеческой коммуникации является то, что она подконтрольна воле, а не эмоциям (т. е. управляется структурами коры больших полушарий, а не подкорковыми структурами, как у обезьян): чтобы заговорить, нам необязательно приходить в сильное возбуждение (это скорее помешает), надо лишь захотеть нечто сказать. До недавнего времени предполагалось, что существует специальный участок коры головного мозга — “языковой орган”, который один выполняет все задачи, связанные с языком, и не выполняет никаких других задач. В качестве такого “языкового органа” рассматривались две области в левом полушарии — зона Брокa и зона Вернике.

Рис. 2.4. Схема коры больших полушарий головного мозга человека. Белой стрелкой указан участок, где у грамотных людей формируется зона распознавания написанных слов. В пользу такой точки зрения говорят данные афазий — речевых расстройств. Действительно, при поражении зоны Брока люди испытывают трудности при говорении, им сложно переходить не только от слова к слову, но даже от одного звука к другому в пределах одного слова. Речь замедленна, плохо артикулирована и требует от больного больших усилий. Во фразах отсутствует правильный порядок слов, мало служебных слов, а служебные морфемы (окончания рода, падежа, числа, суффиксы времени и наклонения и т. п.) часто употребляются неправильно. Даже при чтении (которое в основном сохранено) люди, страдающие афазией Брока (= эфферентная моторная афазия), запинаются на коротких служебных словах. Вот пример речи такого больного из работы нейропсихолога Ховарда Гарднера17: Me go, er, uh, P. T. nine o’cot, speech… two times… read… wr… ripe, er, rike, er, write… practice… get-ting better(“Мне идти, э, а, физкультура девять часы, говорить… два раза… читать, пи… пинать, э, пишать, э, писать… учиться… де-латься лучше”). А вот пример речи русскоязычного афатика: Я пошел… доктор. Доктор послал меня… Боссон. Больницу. Доктор… Там… Два, три дня… Доктор отправил домой. Из знаменательных частей речи при этой афазии больше всего страдает глагол. Например, о своем ранении больной рассказывает так: “… бой… обстрел… пуля… рана… боль…”18. Кроме того, у людей с поражениями зоны Брока возникают проблемы с синтаксическим анализом. С. Пинкер пишет19, как “психолингвисты попросили их инсценировать предложения, которые можно понять лишь исходя из их синтаксического строения, например: Грузовик сбит лимузином или Девочка, которую толкает мальчик, высокая”. Оказалось, что “в половине случаев пациенты давали правильное толкование, а в половине — неправильное, как если бы мозг играл в орла или решку”20. При этом на неязыковые способности, даже на способности жевать, глотать, свистеть, кричать и петь, поражение зоны Брока не влияет. У людей, у которых нарушена работа зоны Вернике, речь, наоборот, беглая, синтаксически правильная, но набор представленных в ней слов чрезвычайно беден, многие слова заменяются на похожие по смыслу или сходно звучащие (в том числе вообще бессмысленные). В такой речи огромное количество служебных слов, а существительных и глаголов, наоборот, мало (причем глаголов больше, чем существительных). Вот пример (больной рассказывает, как жена выбросила его зубные протезы): Она говорит, нам это больше не нужно. И с этим, когда это попало вниз, были мои зубы…. Дан… дан… мой дантист… Они были в этой… в сумке… понимаете? Как это получилось? Как такое получилось?.. Так она говорит, нам это больше не нужно… Я думаю, мы не будем этим пользоваться. Вот теперь, если у меня будут трудности, через месяц, через четыре месяца, через шесть месяцев у меня будет новый дантист. Где мои два… эти две маленькие зубные штучки, которые я ношу… которые я… пропали. Если она все выбрасывает… она пойдет к своим друзьям, и она не может их выбросить. Подобный же пример можно найти и у Ховарда Гарднера21: Oh sure, go ahead, any old think you want. If I could I would. Oh, I’m taking the word the wrong way to say, all of the barbers here whenever they stop you it’s going around and around, if you know what I mean, that is tying and tying for repucer, repuceration, well, we were trying the best that we could while another time it was with the beds over there the same thing… (“Да, конечно, пожалуйста, любой старый думает, что вы хотите. Я бы сделал это, если б мог. Да, я говорю слова не так, как говорят; все здешние парикмахеры, каждый раз, когда они останавливают вас на улице, и все по новой и по новой, если вы понимаете, что я имею в виду, все пается и пается дать оптор, опторжение, ну и мы стараемся изо всех сил, чтобы можно было тем временем в другой раз, это случилось с кроватями вон там, та же самая история…”)22. О том, что эти зоны “управляют” именно языком, свидетельствуют данные афазий у глухих: например, глухие, у которых повреждена зона Брока, могут двигать руками и даже копировать рисунки — но объясниться на языке жестов у них не получается23. Большое значение нередко придавалось тому, что “речевые зоны” расположены в левом полушарии24. Действительно, уже у новорожденных младенцев левое и правое полушария реагируют на речевые звуки с разной интенсивностью — и по этой разнице можно достаточно надежно предсказать, каковы будут речевые успехи ребенка в три года25. Асимметрия, действительно, есть. Это отчетливо продемонстрировали исследования, проведенные Майклом Газзанигой и Роджером Сперри26 на больных, у которых полушария были разделены хирургическим путем (так некоторое время назад лечили эпилепсию). Пациенту предлагалось ощупать одной рукой невидимый ему предмет, а затем назвать его. Предметы, ощупывавшиеся левой рукой, больные назвать не могли, с предметами же, которые ощупывала правая рука, затруднений не возникало. По-разному воспринимается разными полушариями и визуальная информация — предъявлять ее двум полушариям независимо позволяет тахистоскоп{12}. Если в правой части поля зрения (обоих глаз, не только правого) появляются написанные команды, человек (воспринимая их, соответственно, левым полушарием) может их выполнить, но если такие же команды появляются в левой части поля зрения (опять же, обоих глаз, не только левого) и, соответственно, приходят на обработку в правое полушарие, человек их выполнить не может. Правое полушарие не воспринимает написанных слов (зато может выполнять инструкции-картинки).

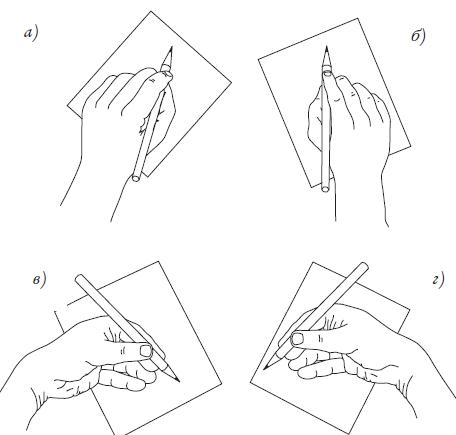

2.5. Схема опыта М. Газзаниги и Р. Сперри27. Но при более внимательном рассмотрении оказалось, что в действительности все значительно сложнее. Так, Сперри в результате своих исследований пришел к выводу, что, “имея дело, например, с лицами, правое полушарие, по-видимому, реагирует на все лицо в целом”28, воспринимая его как некую неразложимую единицу, “в то время как левое обращает внимание на отдельные выдающиеся признаки и детали, к которым могут быть приложимы вербальные ярлыки, и используют эти признаки для различения и узнавания”29. То есть получается, что левое полушарие делит объекты на части, называя их словами, тогда как правое содержит объекты целиком. По данным отечественных исследовательниц Александры Александровны Невской и Лидии Ивановны Леушиной30, дело обстоит скорее наоборот. В своих экспериментах они предъявляли испытуемым геометрические фигуры сложной формы, которые (ни целиком, ни по частям) невозможно было описать словами. Результаты их опытов показывают, что правое полушарие создает образ объекта, по возможности максимально близкий к реальности; для упрощения задачи объект может быть расчленен на отдельные “подобразы”, но готового алгоритма такого расчленения нет, у разных людей оно происходит по-разному. Напротив, левое полушарие создает образ объекта целиком и в сильно упрощенном виде, отвлекаясь от множества деталей как от несущественных. Поэтому при необходимости изобразить виденный объект оно, в отличие от правого полушария, не может воспроизвести его во всех подробностях — образ, созданный им, настолько обобщен и беден конкретными элементами, что нарисовать его трудно. Единственная возможность — прибегнуть к помощи логического рассуждения, попытаться вспомнить, не содержал ли этот образ деталей, которые можно воспринять как отдельные сущности. Лучше всего, разумеется, при этом вспоминаются такие детали, которые можно назвать словами, — то, для чего существует слово, уж точно может быть представлено как отдельная сущность. Соответственно, изображение виденного объекта бывает в этом случае представлено в виде отдельных деталей, которые порой оказываются несоразмерны друг другу и слабо связаны между собой31. За последние десятилетия знания об устройстве мозга значительно расширились и углубились32 {13}*. Появились магнитно-резонансные и позитронно-эмиссионные томографы, развивается магнитоэнцефалография, компьютерная рентгеновская томография, стала возможна компьютерная визуализация работы мозга (в том числе микрокартирование), возникли методы и технологии, позволяющие исследовать живой бодрствующий мозг33. Выяснилось, что в обеспечении функционирования языка задействованы не только зона Брока и зона Вернике. Так, поражение постцентральных отделов, примыкающих к так называемой височной покрышке, вызывает трудности с произнесением отдельных звуков (в противоположность афазии Брока, разрушающей не сами звуки, а переходы от одних звуков и слов к другим). Поражение префронтальных отделов коры ведет к нарушению возможности программировать и структурировать высказывания: больной может повторять слова и целые фразы, но не в состоянии самостоятельно высказать какую-либо мысль или задать вопрос. Как отмечает Т. Дикон, эти области управляют выбором слов и логическими переходами в тексте36, и их повреждение между 19 и 31 месяцами после рождения вызывает трудности как с семантическим, так и с синтаксическим аспектами языка37. При поражении нижнетеменных и теменно-затылочных областей коры больные перестают понимать сравнения, метафоры, не могут разобраться в языковом выражении пространственных соотношений и в притяжательных конструкциях — например, не улавливают разницу между выражениями “брат отца” и “отец брата”, “крест под кругом” и “круг под крестом”38. При изоляции центров речи от других отделов мозга нарушается понимание устной речи и собственная целенаправленная речь — но при этом механически (или, как говорят, эхолалически) повторять услышанное больной в состоянии. Важны для нормального функционирования языка и лобные доли — не выполняя, как кажется, непосредственно-языковых задач, они обеспечивают возможность подавлять лишние эмоции, а также сосредоточивать внимание на главном, отвлекаясь при этом от несущественных деталей39. В отсутствие такой возможности люди никогда не смогли бы распознать, например, какие элементы фонетической реализации звука несут смыслоразличительную нагрузку, а какие — нет. При поражениях лобных долей человек не теряет дара речи, но утрачивает возможность строить поведение по словесной инструкции40. В работе языка принимает участие не только левое, но и правое полушарие. Разрушение участка, симметричного зоне Брока, приводит к отсутствию в речи интонации: речь больного монотонна независимо от его настроения. Поражение участка, симметричного зоне Вернике, ведет к непониманию слышимых интонационных и тембровых различий. Можно сказать, что левое полушарие обеспечивает лексическую и грамматическую составляющие языка, а также звучащую речь, а правое — эмоциональную окраску. Это будет близко к истине, но все же не совсем верно. Даже у пациентов с “расщепленным” мозгом, исследованных Сперри и Газзанигой, иногда отмечались элементы называния предметов, “известных” только левой руке (т. е. правому полушарию). Например, держа в левой руке мяч (при этом не видя его), больной мог сказать, что держит “нечто круглое” (“a round thing”). Также встречались случаи распознавания правым полушарием “рудиментарных” написанных команд41 (видимо, в тех случаях, когда зрительные образы слов-команд были запомнены человеком как “картинки”). Кроме того, правое полушарие играет очень важную роль в понимании поэтических метафор, иронии и юмора42. Более того, основные “языковые центры” могут располагаться не в левом, а в правом полушарии — такое нередко встречается у левшей. По современным данным, у правшей речь обычно (в 95–97 % случаев) контролируется левым полушарием, у левшей — чаще правым (примерно в 70 %), а иногда обоими (примерно в 13–15 %; у остальных левшей языком управляет, как у большинства правшей, левое полушарие).

Рис. 2.6. По-разному держат руку при письме левши (а, в) и правши (б, г), у которых речь и рука контролируются одним и тем же полушарием (а, б) или разными полушариями (в, г)43. У человека, владеющего двумя языками, количество “языковых центров” может увеличиваться, поскольку “два разных языка предпочитают не пересекаться в коре, а выбирать либо разные участки одного полушария, либо разные полушария”44. На распределение функций между полушариями может, по-видимому, влиять направление письма: как показывают опыты, люди, знающие английский и идиш, английские слова лучше распознают при предъявлении их в правой части поля зрения, а слова на идиш — при предъявлении в левой части45. О влиянии направления письма на обработку мозгом соответствующей информации свидетельствует и случай, описанный Р.О. Якобсоном в заметке “Ускользающее начало”. Человек, перенесший “слабый удар, основным следствием которого было временное нарушение левого зрительного поля”46, испытывал трудности в восприятии начальной буквы слов на европейских языках, но при этом “никакого опускания начала не было, когда описанному в этой заметке пациенту было предложено поупражняться в чтении древнееврейского текста”47. Роль полушарий может различаться в зависимости от того, выучен ли второй язык в школе (или т. п.) или “материнским методом”, т. е. как родной48. Есть гипотеза, что в левом полушарии локализуется тот язык, который является для данного человека основным языком общения на протяжении последнего времени (которое в разных случаях может определяться по-разному)49, в правом — тот, что используется реже (а если оба языка используются человеком в равной мере, то они размещаются в одних и тех же нейронах). Вообще, в процессе усвоения языка (не только у детей, но и у взрослых) он “как бы блуждает по коре, выбирая в зависимости от обстоятельств, где ему “угнездиться””50. Соответственно, структуры мозга, “отвечающие” за одни и те же элементы лингвистической компетенции, у разных людей могут быть расположены в разных областях51. Имеется несколько зон, связанных с семантической и событийной памятью (без них язык не мог бы ни сформироваться, ни нормально работать), да и в работе грамматики принимают участие различные взаимодействующие друг с другом отделы мозга (не только зона Брока)52.

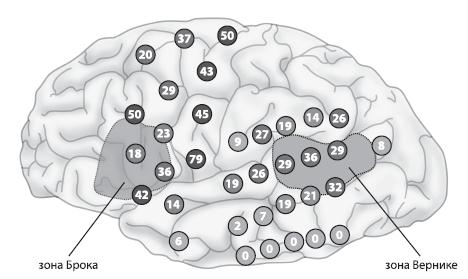

Рис. 2.7. Цифры обозначают процент пациентов, у которых электрическая стимуляция соответствующего участка мозга во время хирургической операции вызывала проблемы с речью. Зона Вернике и зона Брока выделены54. Кроме того, полноценное функционирование языка невозможно без целого ряда подкорковых структур, таких, как, например, базальные ядра (называемые также базальными ганглиями, от англ. basal ganglia)53 или мозжечок. Так, “стимуляция хвостатого ядра во время нейрохирургической операции нарушает речевой контакт с больным: если больной что-то говорил, то он замолкает, а после прекращения раздражения не помнит, что к нему обращались”55. Повреждение бледного шара вызывает у людей, в числе прочего, монотонность речи56. Мозжечок участвует в подборе словесных ассоциаций (например, усиление его активности отмечается при выполнении задач типа “быстро подобрать подходящий глагол к существительному”)57, что играет большую роль для понимания речи; он же работает при речепроизводстве — в случае поражения мозжечка беглость речи снижается58. И это еще далеко не все участки мозга, которые так или иначе задействованы в обеспечении речевой деятельности. Нейроны, в отличие от клеток, скажем, печени или кожи, могут “перепрофилироваться” и начать выполнять другую работу, — в том числе после рождения, под воздействием факторов внешней среды. Например, у кошки, выращенной в темноте, многие нейроны зрительных участков коры (т. е. те, которые в мозгу должны были бы отвечать за распознавание зрительных образов) “перепрофилируются” в осязательные или слуховые59. Конечно, возможности для перепрофилирования небезграничны, но они есть. Подобное перепрофилирование (англ. displacement) происходит и у человека61, например, у грамотных людей в мозгу (обычно в левом полушарии — у правшей) в области угловой (ангулярной) извилины, а также в так называемой базальной височной речевой области формируются зоны визуального распознавания написанных слов62(см. рис. 2.4.) — при поражении этих отделов возникает оптико-мнестическая афазия.

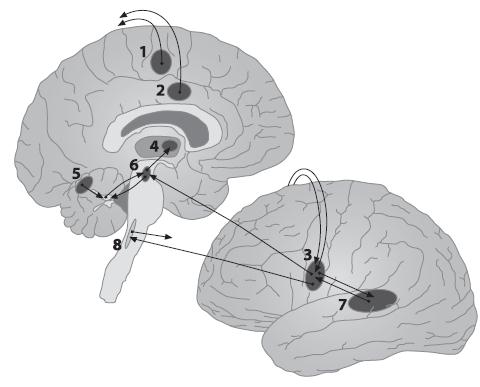

Рис. 2.8. Области мозга, которые активируются при произнесении отдельных гласных, слогов и простых бессмысленных “слов” (результаты получены при помощи томографии с использованием функционального ядерно-магнитного резонанса): (1) дополнительная моторная область, (2) поясная моторная область, (3) первичная моторная кора, (4) таламус, (5) мозжечок, (6) красное ядро, (7) области около верхней височной извилины, (8) двигательное ядро подъязычного нерва (не видно); активируются также базальные ядра (на рисунке не показаны)60. Возможно, примерно таким же путем сформировалась в свое время зона Брока. Она примыкает к моторной и премоторной коре, т. е. тем отделам мозга, которые отвечают за планирование последовательностей действий. Как пишет американский психолог Патрисия Гринфилд, вокруг зоны Брока и над ней расположены участки коры, обеспечивающие разнообразные умения — привычные, доведенные до автоматизма, комплексные, иерархически организованные цепочки действий63. Соответственно, поражения зоны Брока вызывают проблемы с последовательностями — во-первых, артикуляционных действий, а во-вторых, синтаксиса (обработки последовательности знаков, составляющей предложение). Возможно, именно поэтому при разрушении зоны Брока речь у носителей аналитических языков страдает больше, чем у носителей языков синтетических64: аналитические формы (типа англ. Present Perfect have received“ получил”) образуются в речи путем применения языкового навыка, программы, строящей форму из отдельных составных элементов по определенной модели, тогда как синтетические формы хранятся в памяти и распознаются как единое целое — поэтому у носителей синтетического языка бoльшие трудности с речью создает поражение зоны Вернике. Показательно, что даже среди носителей английского языка больные с поражением зоны Брока испытывают больше проблем с формами прошедшего времени от правильных глаголов типа received “получил” от receive “получать” (порождаемыми языковым навыком), а больные с поражением зоны Вернике — с аналогичными формами неправильных глаголов типа went “шел” от go “идти” (которые хранятся в памяти в готовом виде). Таким образом, можно говорить лишь о том, что некоторые зоны мозга предпочтительны для определенных речевых функций, контролируют эти функции (выполняемые самыми разными структурами) в большей степени, чем другие. Наблюдаемая асимметрия полушарий обусловлена тем, что, как справедливо замечает Т. Дикон, если бы оба полушария мозга были равноправными и выполняли одни и те же функции, это привело бы к неразберихе: не существовало бы возможности выбрать, какое из полушарий должно произвести соответствующее действие в данный конкретный момент. И естественный отбор благоприятствует тем особям, в чьем мозге одни функции сосредоточены в одной части, а другие — в другой: такие особи выдают более быструю и точную реакцию на внешние события65. Кроме того, особи, у которых полушария функционально неодинаковы, могут использовать для различных функций бoльшую часть мозга (поскольку симметрично расположенные структуры не дублируют друг друга). Для полноценной работы языкового механизма необходимы оба полушария: левое занимается анализом фонем, слов, синтаксических структур предложений, правое же следит за общей последовательностью текста, а также за его просодическим оформлением66. Результаты Невской и Леушиной позволяют понять причины этого. Поскольку образы, создаваемые левым полушарием, более обобщенны, менее перегружены деталями, ими удобнее оперировать67, комбинируя их в языковые выражения. Так, например, для того, чтобы составлять из фонем отличающиеся друг от друга слова (и эффективно распознавать их), необходимо хранить в голове фонему как совокупность смысло-различительных признаков (такое определение дал фонеме один из крупнейших представителей Пражской лингвистической школы Николай Сергеевич Трубецкой) — другие звуковые характеристики фонемы для этого несущественны. Точно так же не перегружены деталями и слова: любое слово — название объекта содержит меньше деталей, чем чувственный (или, как говорят психологи, перцептивный) образ самого объекта. Избыточность, разумеется, есть и в языке — она служит основой его изменений в ходе истории68. Языковая избыточность весьма велика, но все же гораздо меньше информационной избыточности мира — для наглядности можно сравнить по объему файл с какой-нибудь фотографией и текстовый файл с ее (даже очень подробным) описанием (и это при том, что фотография, будучи двумерной, заведомо не передает всей информации о соответствующем фрагменте окружающей действительности). Напротив, интонационное оформление текста, с которым работает правое полушарие, чрезвычайно богато. Один и тот же текст (даже сакраментальное Кушать подано!) можно произнести по-разному — просительно или требовательно, ласково или агрессивно, воодушевленно или равнодушно, подобострастно, благодушно, саркастически и т. д., и т. д. (и все это накладывается на те интонационные контуры, которые закреплены за грамматикой). Правополушарный тип образа — максимально подробный — позволяет нам распознавать по интонации колоссальное количество оттенков самых разнообразных чувств. При попытке же передать их словами (т. е. левополушарными, гораздо менее подробными образами) люди нередко ощущают “бедность” языка. Нейронные структуры, расположенные около сильвие-вой борозды, участвуют в распознавании минимальных фонетических единиц, от них сигнал поступает в несколько более отдаленные, которые анализируют более крупные отрезки речи, и так далее, — чем дальше отстоит участок мозга от непосредственного приемника сигналов, чем больше времени идет к нему нейронный сигнал, тем большего объема языковые единства он будет анализировать, вплоть до текста в целом69. Исследования показывают, что мозг не делится на “логические модули” — скорее, его структура ситуативна: так, например, в префронтальной коре на двух соседних участках расположен центр, управляющий движением глаза, и центр, управляющий вниманием глаза70; у макак приблизительно одно и то же поле “ведает” зрительным распознаванием мелких объектов, движущихся около лица, и регистрирует прикосновения к лицу71. Возможно, именно о таком устройстве мышления свидетельствуют наблюдения А.Р. Лурии. В ходе своих экспедиций в Узбекистан и Киргизию он выяснил, что люди, не получившие школьного образования, предпочитают группировать предметы (при выполнении заданий типа “что лишнее?”) не теоретически, как входящие в некоторый класс, а практически, как “подходящие для определенной цели”72. Например, топор им оказывается проще объединить не с лопатой (“инструменты”), а с поленом (ситуация “рубить дрова”). Точно так же — “не в общую отвлеченную категорию, а в общую наглядную ситуацию” — объединяют предметы и дети-дошкольники73. Как отмечает американский нейрофизиолог Уильям Кэлвин, в коре больших полушарий связаны между собой самые разные стороны восприятия одного и того же объекта: его внешний вид, запах и вкус (если он их имеет), звуки, называющие этот объект, звуки, производимые этим объектом (если он производит звуки), ощущение этого объекта в руке (если его можно взять в руку), представление о манипуляциях с ним и т. д., — словом, все то, что позволяет нам, видя (слыша, обоняя, осязая) этот объект, понимать, чего от него можно ожидать, что с ним можно (или даже нужно) делать, а чего нельзя74. В хранение наших знаний о различных объектах оказываются вовлечены те отделы мозга, которые регулируют связанное с этими объектами поведение: например, в распознавании инструментов участвует премоторная кора, которая управляет рабочими движениями, а “при категоризации и назывании изображений животных, напротив, активируются прежде всего затылочно-височные области, ответственные за сложные формы зрительной обработки и восприятие движения”75. Имеющаяся в мозге связь “всего со всем” позволяет нам читать книги: видя текст, мы можем испытывать примерно те же ощущения, как если бы воспринимали все описываемое непосредственно органами чувств. Следствием взаимодействия нейронов, “хранящих” отдельные составляющие существующего в мозге образа каждого понятия, является возможность установления ассоциативных связей между отдельными языковым знаками — как показывают эксперименты76, если сформировать у человека определенную реакцию на то или иное слово, скажем, на слово “кошка”, то подобную реакцию он будет демонстрировать и на слова, похожие по звучанию (типа “мошка”) или по значению (типа “собака”, “мяукать”, “Мурка” и т. п.). Распознавание любого образа (и воспоминание о нем) — это согласованная активация целого “ансамбля” нейронов, продолжающаяся несколько десятых долей секунды {14}. В каждый такой ансамбль входят, вероятно, миллионы нейронов, в том числе из различных, достаточно удаленных друг от друга областей мозга {15}. По образному выражению нейролингвиста Т.В. Черниговской, “работа мозга представляет собой что-то вроде джазовой импровизации, для которой отовсюду собирают музыкантов: у них нет ни дирижера, ни нот, они собрались, сыграли и разъехались по домам, чтобы заняться другими делами”77. Для каждого понятия ансамбль будет свой, но ансамбли для одних и тех же понятий у разных людей достаточно сходны; в недавнем исследовании компьютер — на основе изучения “картинки” (паттерна) активации разных участков мозга — мог с высокой надежностью отличать мысли об отвертке от мыслей о дворце, молотке и т. п.78. Таким способом мозг обеспечивает выполнение своей основной функции — интеграции информации от разных органов чувств и формирования соответствующих поведенческих программ. Для построения такого рода программы не нужна полная информация об объекте, достаточно ее части. Например, олень может распознать тигра или реку по внешнему виду, запаху или характерным звукам и запустить поведенческую программу “спасение от хищника” или “утоление жажды” заранее, до непосредственного контакта. С точки зрения борьбы за существование, это в высшей степени полезно, поскольку иначе в первом случае спасаться было бы уже поздно, а во втором нужного контакта могло бы и не наступить. Язык представляет собой надстройку следующего порядка: когда в комплекс образов, связанных с тем или иным объектом, входит слово, появляется возможность сформировать нужную поведенческую программу еще раньше — до того, как объект будет непосредственно воспринят органами чувств. Это не только открывает дорогу свойству “перемещаемости”, но и позволяет выбирать поведенческие программы. Дело в том, что в природе большинство поведенческих программ связано с эмоциями: все делают то, что вызывает приятные ощущения, и эволюция отбирает тех, у кого приятное сочетается с полезным. В итоге, например, при виде пищи возникает эмоционально окрашенное желание ее съесть — чтобы немедленно получить приятные ощущения. Сара Бойзен и ее коллеги провели эксперимент: испытуемому предлагали выбрать из двух кучек конфет бoльшую или меньшую, но при этом выбранное потом отдавали другому. Нетрудно догадаться, что в такой ситуации (пронаблюдав разок-другой поведение экспериментатора) выгодно схитрить и выбрать меньшую кучку. Но обезьяны и дети младше двух лет до такой хитрости не догадывались: раз за разом они выбирали бoльшую и раз за разом огорчались. А вот шимпанзе, которым предлагались не сами конфеты, а цифры (которые их ранее научили соотносить с количествами), оказывались в состоянии сделать выбор, опираясь на “сознание”, а не на эмоции: выбирали меньшее количество конфет, оставляя тем самым большее себе80. Подобные же эксперименты проводил в середине XX в. А.Е. Хильченко: в его опытах гамадрилы выбирали ящик с лакомством на основании того, что геометрическая фигура, изображенная на нем, была меньшего размера, чем аналогичная фигура, изображенная на пустом ящике81. О том, что одна из основных функций языка связана с поведением, по-видимому, свидетельствует наличие в языке понятий, как говорят психологи, базового уровня82 — не слишком абстрактных, но и не слишком конкретных (например, “собака” является базовым понятием по сравнению с “животным” или с “овчаркой”). Эти понятия характеризуются тем, что “по отношению ко всем представителям некоторого базового понятия мы обычно выполняем некоторый общий набор специфических движений и действий”83, тогда как “в случае категорий более высокого уровня абстрактности такого единого набора движений уже не существует”84. Прототипическим для базового понятия будет либо наиболее часто встречающийся объект соответствующей категории, либо объект, наиболее важный с практической точки зрения, например, прототипической змеей может оказаться наиболее ядовитая, хотя и редко встречающаяся85. Вероятно, именно связь с поведением и определяет приоритетное положение базовых понятий в общей системе понятий человеческого языка: такие понятия раньше, чем понятия более высокого и более низкого уровня, усваиваются ребенком; они быстрее обрабатываются в задачах сравнения слов и картинок (например, “изображение розы быстрее идентифицируется как “цветок” (базовое понятие), чем как “роза””86), их проще представить в виде обобщенного образа, и именно они обычно используются в сравнительных конструкциях (ср. устал, как собака, но не…как такса). Языковой знак хранится в мозге как система связей между представлениями о том или ином элементе окружающей действительности или грамматической системы (смысле знака) и представлениями об артикуляторных жестах и связанных с ними акустических образах (внешней форме знака). Для того, чтобы научиться говорить, необходимо соотносить слышимые высказывания с видимой реальностью — и у детей имеется выраженная предрасположенность к этому. В экспериментах Элизабет Спелке пятимесячным младенцам показывали одновременно два фильма с большим количеством диалогов. Между экранами был поставлен динамик, озвучивавший один из фильмов — и именно его, судя по движениям глаз, предпочитали смотреть дети87. Когда нейроны, обеспечивающие распознавание зрительного образа, и нейроны, “ответственные” за распознавание речи, достаточно часто активируются одновременно, формируется ансамбль: между всеми этими нейронами “снижаются пороги синаптических связей”88 и “при повторении ситуации ансамбль активируется как единое целое”89. Как показывают данные мозгового картирования, в восприятии речевых и неречевых звуков участвуют разные наборы участков мозга90. Об этом же свидетельствуют и исследования расстройств, связанных с поражениями мозга: в случае словесной глухоты человек не может распознавать слова, но уверенно различает прочие звуки — скрип двери, лай, мяуканье и т. п. Наоборот, в случае слуховой агнозии больной понимает звучащую речь, но не может различать разнообразные шумы (шелест бумаги, движение автомобиля, плач и смех) и голоса животных91. Но частично нейроны, распознающие речь и прочие звуки, совпадают. Можно так поставить эксперимент, чтобы один и тот же звук одновременно воспринимался и как элемент речи, и как совершенно не имеющий отношения к языку щебет92. Можно добиться и того, чтобы на протяжении одного и того же звучания человек слышал “переход” от речевого звука к неречевому93. В мозге существуют особые нейронные устройства — детекторы, позволяющие обнаруживать различные простые характеристики акустических событий: наличие звучания на определенной частоте, увеличение энергии звука, уменьшение энергии звука, скорость изменения энергии звука, повышение частоты, понижение частоты и нек. др.94. Различные комбинации показаний детекторов складываются в смысло-различительные признаки фонем. Комбинации же смысло-различительных признаков для каждой фонемы уникальны. Люди могут проводить достаточно тонкие фонетические различия. Например, мы способны не перепутать такие похожие звуки, как b и p. Физически p отличается от b тем, что колебания голосовых связок начинаются не одновременно с тем, как разомкнутся губы, а после этого (в английском языке — примерно на 60 мс). Если искусственно синтезировать звуки, у которых разница по времени между началом звучания голоса (работы голосовых связок) и шума (вызываемого размыканием губ) будет плавно меняться, то до определенного момента будет слышаться отчетливое b, а потом — отчетливое p, причем между ними практически не будет переходной зоны, когда слышалось бы нечто среднее95. Такое скачкообразное “переключение” с одной фонемы на другую носит название “категориального восприятия” (или “категорического”, от англ. categorical perception)96. Именно оно лежит в основе свойства дискретности — если восприятие устроено таким образом, в языке просто не может быть разных знаков, которые бы переходили друг в друга плавно и незаметно. Как показывают эксперименты, звуки, расположенные по разные стороны фонемной границы, различаются легко, даже если они очень близки по физическим параметрам, в то же время звуки, различающиеся более сильно, но расположенные по одну сторону границы, воспринимаются как одинаковые. Впрочем, спустя некоторое время было выяснено, что у животных тоже есть способность к категориальному восприятию. Опыты Патрисии Куль и Джеймса Миллера97показали, что не только люди, но и шиншиллы различают звонкие и глухие согласные (в их экспериментах исследовались не b и p, а d и t) лучше, чем такие пары, где звуки отличаются друг от друга по началу звучания на те же 60 мс, но при этом оба оказываются в границах “звонкого согласного” или в границах “глухого согласного”. Такие же свойства распознавания демонстрируют и младенцы — в том числе растущие в семьях, где говорят на языке, не различающем согласные по звонкости-глухости98. Впрочем, как отмечают С. Пинкер и Р. Джакендофф99, это неудивительно, “поскольку слуховые анализаторы, приспособленные для проведения неречевых различий, могли бы оказаться достаточными для отличения отдельных фонем друг от друга — даже если у людей анализаторы другие. Например, той присущей млекопитающим мозговой структуры, которая использует неодновременность начала звучания, чтобы отличить два перекрывающихся акустических события от одного события со сложным тембром, могло бы оказаться достаточно для того, чтобы различать звонкие и глухие согласные”. Следствием категориального восприятия является так называемый “эффект притяжения” (или “магнитный эффект”): любой звук, близкий в звукам речи (в том числе синтезированный искусственно), будет при восприятии “притягиваться” к тому или иному “прототипическому” звуку. Вероятно, именно этот механизм лежит в основе изменения звуков при заимствовании слов из чужого языка: набор возможных комбинаций артикуляторных движений ограничен нашим языковым опытом, и любой услышанный звук речи интерпретируется в этих рамках. Например, с точки зрения носителей русского языка в дагестанских языках “много разных k” (k простое, k абруптивное, произносимое с резким размыканием голосовых связок, k сильное, k огубленное, сюда же включаются соответствующие варианты более глубоко произносящегося звука — увулярного q). А с точки зрения носителя испанского языка в русском языке имеется “шесть различных “ese” и ни одной “zeta”” {16}. Соответственно, при заимствовании отсутствующий в системе родного языка звук заменяется на тот, к которому он “притягивается” при восприятии. О том, в каком виде представлена в мозге грамматика, известно меньше. В настоящее время в этом направлении ведутся активные исследования100. Так, например, в понимании структуры глагольных валентностей (“ролей” различных участников ситуации, обозначенной глаголом) большую роль играет участок префронтальной коры, соединенный специальной связью с зоной Брока101. Предпринимались попытки выявить в мозге “детектор грамматической правильности”102 — по крайней мере, при обработке выражений с грамматическими нарушениями можно наблюдать активацию дополнительных участков мозга. Огромное значение для понимания механизмов происхождения языка имеет обнаружение Джакомо Риццолатти и Майклом Арбибом в мозгу обезьян так называемых “зеркальных нейронов”103. Эти нейроны участвуют в координировании движений руки при помощи зрения, а кроме того, возбуждаются, когда обезьяна видит какие-либо манипуляции сородичей (не объекты этих манипуляций, а именно сами действия). У человека зеркальные системы есть во многих отделах мозга и “активируются, в том числе, при предвидении действия, при сопереживании эмоций или воспоминании о них и т. д.”104. Есть зеркальные нейроны и в зоне Брока105. Тем самым эта зона тоже оказывается вовлечена в визуальное распознавание сложных цепочек двигательной активности106. По-видимому, зеркальные системы сыграли важную роль в формировании поведенческого подражания, что впоследствии помогло сформироваться звуковому подражанию107, необходимому для возникновения человеческого языка (см. ниже), но звукоподражанием роль этих систем не ограничивается. Так, “только у человека имеется “комплексное подражание”, способность воспроизводить цепочки поведенческих актов и усматривать в новых действиях, виденных всего пару раз, варианты действий уже известных”108. Такое “комплексное подражание” необходимо не только при усвоении слов — сложных цепочек артикуля-торных движений. Не менее важно оно для того, чтобы обобщать грамматические (в особенности синтаксические) правила с первых нескольких предъявлений. Стадии развития подражания как базис для становления языка выделены в работе М. Арбиба109.

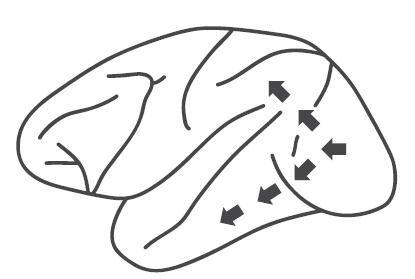

Рис. 2.9. Дорсальный и вентральный каналы обработки зрительной информации111. Была обнаружена в мозге и система, обеспечивающая столь важный для лингвистов элемент языка, как различие между именем и глаголом, или, точнее, между именной группой и предложением110. Первая соотносит языковые выражения с объектами реальной действительности (в прототипическом случае это дискретные, стабильные во времени объекты), второе — с теми или иными ситуациями, т. е. с теми положениями вещей, которые подвержены изменению во времени. Дело в том, что в мозге существует два канала обработки визуальной информации — вентральный и дорсальный 112 {17}. Оба они начинаются в первичной зрительной коре (поле V1) и не бывают активированы один без другого113, но функции их различны. Вентральный канал обеспечивает так называемое “предметное зрение” — способность узнавать зрительные объекты, определять их тождество и различие. Дорсальный же канал, проходящий через средневисочную кору, участвует в формировании так называемого “пространственного зрения”, в распознавании пространственных соотношений и движений. Соответственно, синтаксическое противопоставление именной группы и предложения оказывается просто языковым отражением разницы между воспринимаемым объектом и воспринимаемым событием. И это не единственное сходство способов обработки языковой и неязыковой информации в мозге. Так, и для понимания языковых выражений, и для распознавания зрительных стимулов важен контекст. На рис. 2.10(а) мы видим небольшой черный кружок (или даже просто точку), но на соседнем изображении тот же самый кружок воспринимается как глаз. Чтобы можно было увидеть на рисунке глаз “вне контекста”, надо нарисовать его с гораздо бoльшим числом подробностей.

Рис. 2.10. Для распознавания глаза вне контекста лица нужно больше подробностей. Точно так же мы распознаем, например, звуки речи. Во-первых, от звука к звуку в потоке речи имеются вполне акустически заметные переходы (их достаточно хорошо бывает видно на сонограмме). Эксперименты показывают, что иногда звук в звукосочетании может быть “распознан”, даже если его вообще искусственно убрать и оставить только переходы к нему от соседних звуков114. Во-вторых, звуки речи встречаются — если не брать экспериментов — в словах, а “информация, достаточная для опознания слова по звуковому облику, включает в себя его общую длину, просодический контур, несколько гласных и согласных звуков, следующих друг за другом в определенном порядке”115. Кроме того, слова употребляются в высказываниях, а высказывания — в тех или иных жизненных ситуациях, тем самым количество “контекста” (как языкового, так и внеязыкового) увеличивается. Как пишут фонологи Сандро Васильевич Кодзасов и Ольга Федоровна Кривнова, “слушающий, скорее всего, не осуществляет прямой перцептивной сегментации речевого сигнала на отрезки фонемной протяженности. Его деятельность связана со сложной интерпретацией физических данных, окончательное представление о которых в виде звуковой цепочки опосредовано не только акустической информацией, но и звуковой системой языка, словарными знаниями, контекстом, владением письменной речью и т. д.”116. К распознаванию звуков речи может подключаться даже зрительный анализатор, чему свидетельством известный “эффект Мак-Гурка” (названный так по имени Гарри Мак-Гурка, американского психолога, описавшего его в 1976 г. вместе с Джоном Мак-Дональдом): если дать человеку прослушать слог ba и при этом показать ему губы, произносящие ga, он, автоматически сделав соответствующую поправку, воспримет услышанное как слог da 117(разомкнутые губы не могли произносить b, а шум на тех частотах, которые характерны для b, можно с некоторым напряжением принять за d, но никак не за g). Все это позволяет людям понимать друг друга даже при наличии ошибок. Например, фраза ребенка “Мой дедушка — ветеринар войны” однозначно понимается как“…ветеран войны”. Способностью привлекать для понимания контекст широко пользуются школьные учебники, предлагающие ученикам “вставить пропущенные буквы”.

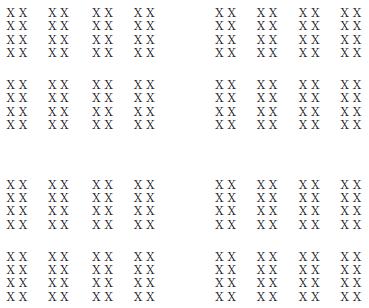

Как и языковые выражения, зрительные образы имеют иерархическую структуру: они делятся на отдельные части, и их можно объединять в более крупные единицы. Например, если необходимо запомнить расположение множества предметов в комнате, человек запоминает их “кусками” (или, как говорят специалисты по когнитивной психологии, чанками, от англ. chunk “кусок”): предметы, лежащие на столе, стоящие на полках, валяющиеся на подоконнике и т. п. Вспомнить предмет А, находившийся на некотором расстоянии от предмета В, существенно проще, если они были из одного чанка118. Не является уникальным свойством языка и рекурсия. Вот какой пример из области визуального распознавания приводят С. Пинкер и Р. Джакендофф:

Рис. 2.11 “Это изображение воспринимается как построенное рекурсивно из дискретных элементов, комбинации которых формируют более крупные дискретные составляющие: пары крестиков; кластеры, состоящие из двух пар; квадратики, состоящие из 8 кластеров; матрицы из четырех квадратиков и т. д. Дальше можно объединить рисунок <2.11> с еще тремя такими же, чтобы получить еще бoльшую матрицу, и продолжать этот процесс до бесконечности. Таким образом, здесь перед нами область “дискретной бесконечности” с иерархической структурой неограниченной глубины, организованной в данном случае в соответствии с гештальтными принципами”119. Вообще, иерархическую структуру имеют и многие другие образы. Для музыкантов любая мелодия состоит не из отдельных нот, а из музыкальных фраз (которые далее организуются в еще более крупные единства)120. Для опытных шахматистов позиция на шахматной доске состоит не из отдельных фигур, а из определенных “паттернов” — конфигураций (таких, как, например, пешечная цепь)121. Люди, умеющие водить машину, оперируют не действиями типа “выжать сцепление”, “нажать на газ”, “повернуть руль”, “включить сигнал поворота”, а более крупными последовательностями: “припарковаться”, “перестроиться”, “поехать задним ходом”, “обогнать” и т. д. Приобретение опыта — это приобретение возможности оперировать более крупными чанками, в случае поведенческого опыта — поведенческими программами. Такая программа, воспринимаемая как единое целое (и уже более не анализируемая), доводится до автоматизма и после этого выполняется практически так же быстро, легко и бесперебойно, как врожденная. Для языка это очень важно, поскольку позволяет нам не думать всякий раз, куда девать язык при произнесении тех или иных звуков, как складывать из звуков слова, в каком порядке их располагать в предложении, что с чем согласовывать, и т. д.122. Как и любая поведенческая программа, речевая программа может быть приостановлена (для какого-то промежуточного действия), а потом возобновлена; впрочем, чем более длинным оказывается перерыв, тем труднее возобновить первоначальное действие123. Все это свидетельствует о том, что нет особого когнитивного модуля — языкового органа, в языковом и неязыковом восприятии мира работают общие механизмы. И язык оказывается не “вещью в себе”, а просто еще одним из средств приобретения опыта. Как показывают эксперименты психологов, если заставлять людей заучивать наизусть отдельные предложения или небольшие тексты, испытуемые не станут механически зазубривать услышанные (или увиденные) фразы, они выведут из них представление о некоторой ситуации — реальной или вымышленной — и именно из этого полученного представления будут исходить при ответе на вопросы экспериментатора124. Например, если людям дать заучить предложение Три черепахи отдыхали на плывущем бревне, и под ними плавали рыбы, а потом, некоторое время спустя, спросить, заучивали ли они предложение Три черепахи отдыхали на плывущем бревне, и под ним плавали рыбы, многие скажут, что заучивали, хотя на самом деле это предложение представляет собой не то, которое их просили запомнить, а лишь весьма логичный вывод из него {18}. Если же из предложения, которое требуется заучить, нельзя сделать подобного вывода, соответствующих ошибок памяти не будет: в том же эксперименте люди, заучивавшие предложение Три черепахи отдыхали около плывущего бревна, и под ними плавали рыбы, не считали, что заучивали предложение Три черепахи отдыхали около плывущего бревна, и под ним плавали рыбы125. Так проявляется неразрывная связь языка и мышления, о которой писал Лев Семенович Выготский126. От овладения языком мышление значительно выигрывает. Как отмечают С. Пинкер и Р. Джакендофф127, “есть такие области человеческих понятий, которые можно выучить только при помощи языка <…>. Например, понятие недели основывается на счете времени, который нельзя воспринять одномоментно; сомнительно, чтобы такое понятие можно было сформировать или выучить без посредства языка. Еще более поразительно, что числа сами по себе (кроме обозначающих те количества, которые можно оценить на глаз), возможно, являются “паразитами” языка — они зависят от выучивания последовательности числительных, синтаксиса количественных сочетаний или и того, и другого <…>. Обширные области человеческого разумения, включая сверхъестественное и священное, особенности народной и официальной науки, специфические для человека системы родства (как, например, различие между кросс- и ортокузенами), официальные социальные роли (такие, как мировой судья или казначей) могут быть усвоены только при помощи языка”. Существует целый ряд свойств человеческого мышления, которые, вероятно, выработались в ходе эволюции в связи с развитием языка. В первую очередь это касается свойств, необходимых для усвоения языка детьми. Прежде всего, у детей отчетливо выражено стремление общаться с другими людьми, стремление подражать им и стремление угадывать, что имеет в виду тот, кто с ними общается128. Далее, дети приходят в мир с желанием обнаруживать слова — т. е. интерпретировать звуки, произносимые окружающими, как знаки. Для человека вообще характерно стремление во всем видеть знаки, интерпретировать все вокруг. Как пишут Элизабет Вейланд Барбер и Энн Петерс, “в чем люди сильны, — так это в перепрыгивании от исходных фактов к конечным выводам: нам достаточно двух-трех крупиц информации, чтобы построить на их основании модель или правило и увериться, что решение проблемы у нас в кармане и можно переходить к следующей”129. Т. Дикон отмечает, что с тех пор, как человек научился оперировать символами, “мы не можем видеть мир иначе, чем в четких терминах символов… Нам нравится манипулировать миром, укладывая его в прокрустово ложе символов, и когда мир подчиняется и выглядит соблюдающим символические правила, получившийся результат успокаивает нас, и мы даже находим его красивым”130. Такое свойство мышления позволяет человеку выучить в раннем детстве огромное количество слов — и это не выработка условных рефлексов: детей, в отличие от дрессированных животных, не приходится награждать за каждое правильное понимание (и употребление) языковых знаков. У человека имеется желание слышать речь, которую можно понять, — и оно столь велико, что подчас заставляет обнаруживать слова в шумах природы. Например, песня птицы чечевицы описывается обычно как вопрос “Витю видел?”, певчий дрозд зовет “Филипп! Филипп! Приди! Приди! Чай пить! Чай пить! С сахаром!”. Героиня повести Серой Совы “Саджо и ее бобры” слышит в шуме реки “Саджо, Саджо, иди, иди, Са-джо, Саджо, в город пойди!”. Подобные примеры легко умножить. Стивен Пинкер признается131, что однажды “услышал” слова в синусоидной волне, генерируемой компьютером. Даже новорожденные младенцы предпочитают звуки речи (включая такие, которые они не могли различать в утробе) неречевым звукам, похожим на речевые по своему тембру и ритмике132. Желание понимать речь развито у человека настолько сильно, что он способен игнорировать нечеткости произношения, отклонения от грамматической нормы, неточные и даже неверные словоупотребления. Последнее, впрочем, может вызвать комментарий, что, мол, говорящий “сказал А вместо Б” (свидетельствующий о том, что, хотя сказано было А, слушающий тем не менее понял, что говорящий имел в виду Б). Чрезвычайно важно для становления языка присущее человеку стремление к кооперации — в книге М. Томаселло133 оно даже рассматривается в качестве главной движущей силы глоттогенеза. Томаселло обращает внимание на то, что люди в гораздо большей степени, чем обезьяны, склонны к кооперации, они могут иметь совместные цели и совместные намерения, общие знания и убеждения. Обращаясь к другому человеку, человек молчаливо предполагает, что собеседник поведет себя кооперативно: поможет, если его попросить, примет информацию, если ему ее предложат, проникнется впечатлением, которым с ним поделились. Поэтому, например, сообщение типа “Я хочу пить” практически равносильно прямой просьбе дать воды. Когда человек воспринимает обращенный к нему коммуникативный акт (в звуковой или жестовой форме), он вполне готов к тому, что сообщаемая информация релевантна именно для него, а не для сообщающего. Например, если вам укажут рукой в некотором направлении, велика вероятность, что, посмотрев туда, вы обнаружите нечто существенное для себя, но не обязательно для указывающего. У обезьян, даже обученных языкам-посредникам, коммуникативная установка другая. При анализе “высказываний” обезьян — участниц языковых проектов выяснилось, что подавляющее большинство тех из них, что животные производили по собственному почину, составляют просьбы. У человека же с самого раннего детства спектр возможных целей высказывания гораздо шире: самые первые слова детей и даже жесты тех, кто еще не умеет говорить, могут быть далеко не только просьбами. Среди примеров, приводимых Томаселло134, есть такие, когда дети делятся впечатлениями (“<Слышишь, там гудит> самолет!”, “<Ух, какая> елка!”) и даже помогают взрослым (например, ребенок L в возрасте 13 с половиной месяцев, видя, что мама не может найти магнит, показывает ей на корзинку, в которой этот магнит лежит, скрытый фруктами). У человекообразных обезьян, воспитанных людьми, развивается указательный жест, и они с удовольствием показывают экспериментатору… то, что нужно для выполнения желания самого животного, но, по данным Томаселло, никогда — то, что было бы полезно только человеку. Разумеется, некоторые способности к кооперации и бескорыстной помощи другим есть и у шимпанзе (особенно если при этом не надо делиться пищей): в экспериментах Феликса Варнекена и Майкла Томаселло шимпанзе, как и полуторагодовалые дети (еще не овладевшие языком), охотно и по собственной инициативе помогали человеку поднять “случайно” уроненные мелкие предметы (например, бельевые прищепки), которые он “пытался, но не мог” достать135. Но у человека — особенно в том, что касается коммуникации, — соответствующие склонности развиты гораздо сильнее. Кроме того, у человека отчетливо выражено представление о том, что все предметы имеют названия, а также желание (которое проявляется начиная с очень раннего возраста, нередко до овладения речью) эти названия узнавать — чтобы впоследствии использовать вместо предметов при мышлении. Свойство это, вероятно, присуще всем человеческим детям и является врожденным (или, может быть, легко формируется на базе врожденных предпосылок). Уже в первые месяцы жизни младенец, слыша, как мама (или другой взрослый) называет тот или иной предмет, дольше задерживает на нем свой взгляд136. Иногда желание узнавать имена вещей проявляется очень ярко, как у мальчика Саши, который в возрасте 1 года и 1 месяца, еще не умея говорить, стал, показывая пальцем на различные предметы, издавать (не открывая рта) звук типа [k] с требовательной интонацией — этот коммуникативный комплекс, как было выяснено экспериментально, обозначал не “Покажи мне это” и не “Дай мне это”, а именно “Назови мне это” (на попытки показать или дать соответствующий предмет Саша реагировал как на коммуникативную неудачу, повторяя требование). Этот тип коммуникации продержался в его репертуаре несколько месяцев и постепенно исчез, когда Саша начал произносить первые слова137. Как показали исследования, дети по умолчанию считают, что люди говорят на одном и том же языке, поэтому, если некоторая вещь называется неким словом, все должны будут говорить о ней именно так. Гил Дизендрук и Лори Марксон провели такой эксперимент138. Детям показывали два незнакомых им предмета, про один говорили, что он называется “кив”, про другой — что он “хороший”. Потом появлялась кукла Перси (про которую детям было точно известно, что она не знакома с экспериментатором и не слышала разговора про “кив”) и просила дать ей “зот” {19}. Дети давали кукле тот предмет, названия которого им не сообщали, в полной уверенности, что если кукла говорит по-английски, то она наверняка знает, что кив нельзя назвать зотом. А вот знание фактов, в отличие от знания слов, обязательным не считается. В другом варианте эксперимента Дизендрука и Марксон про первый из предметов говорился какой-нибудь факт (например, “Мне это подарили на день рождения”). Когда появившаяся кукла просила дать ей предмет, характеризуя его другим фактом (типа “То, с чем любят играть собаки”), дети давали ей любой из двух предметов с равной вероятностью. Не значит ли это, что, как пишет Стивен Пинкер, существует некий особый врожденный универсальный, независимый от конкретного языка, ментальный словарь — “мыслекод”? Идея существования такого словаря высказывалась и ранее отечественным исследователем Николаем Ивановичем Жинкиным, правда, Жинкин называл его не “мыслекодом”, а “универсальным предметным кодом”139. Этот код должен быть одинаков у всех людей, и конкретные языки, по мнению Пинкера, представляют собой лишь переводы с него. Доказательством этому служит, согласно Пинкеру, прежде всего тот факт, что между словами и мыслями нет однозначного соответствия. Иногда слова одного и того же внешнего вида могут соответствовать нескольким разным мысленным образам — это знакомые нам со школьной скамьи омонимы, например, ключ “инструмент для открывания замка” и ключ “родник”. Иногда, наоборот, разными словами можно выразить одну и ту же мысль — это синонимы, например бегемот и гиппопотам; синонимичны друг другу могут быть не только слова, но и предложения (ср., например, Пинкер написал книгу “Язык как инстинкт” и Книга “Язык как инстинкт” была написана Пинкером). Но, на мой взгляд, дело здесь не в каком-то особом языке мозга, а в том, что у каждого человека в голове имеются образы известных ему объектов и действий — те самые активируемые комплексы нейронов, о которых говорилось выше. Не все предметы имеют словесные названия — например, для многих людей, регулярно пользующихся шпингалетом, не имеет названия та его часть, которую берут пальцами (хотя у тех, кто изготавливает шпингалеты, какое-то название для этой детали наверняка есть).

Рис. 2.12. Знаете ли вы, как называется часть, отмеченная стрелкой? Скорее всего — нет, даже если каждый день запираете окно или дверь на шпингалет. Иногда человек понимает, о чем он хочет сказать, но не может вспомнить слово (т.е. у него активирован соответствующий комплекс нейронов за исключением тех, которые “ответственны” за фонетический облик этого слова {20}) — и тогда он произносит что-нибудь вроде “эта штука” (или заменяет нужное слово каким-то другим, похожим, — такие явления часто бывают при афазии Вернике). Реплики типа “Я не то хотел сказать” тоже не являются свидетельством существования “мыслекода”: они представляют собой случаи, когда человек вызвал в памяти некий знакомый органам чувств образ, при помощи нейронных связей это соотнес-лось с некоторой звуковой цепочкой, эта звуковая цепочка вызвала возбуждение нейронов, хранящих образ другого понятия, — и человек заметил, что этот образ отличается от того, который он хотел назвать. Такие образы несколько различаются у разных людей, поскольку они приобретаются как следствие различного жизненного опыта, но нередко бывают и сходны, если жизненный опыт сходен. Как показала психолингвист, специалист по детской речи Ив Кларк141, при усвоении языка дети исходят из так называемого Принципа Контраста: любые два слова различаются по значению. Соответственно, ранее неизвестное слово может соответствовать только ранее неизвестному (по крайней мере, по названию) объекту. Этот принцип возник задолго до появления человека. Как показали недавние эксперименты с колли по имени Рико142, проведенные исследователями из Института Макса Планка, стремление исходить из Принципа Контраста свойственно и собакам. Когда среди множества знакомых объектов имелся один незнакомый и экспериментатор вставлял в текст известных животному команд незнакомое слово, Рико считал, что оно относится именно к этому незнакомому объекту. Во “взрослых” языках Принцип Контраста не работает: поскольку дети потенциально способны освоить (как полностью, так и частично) несколько языковых систем, они в состоянии запомнить, что один и тот же элемент окружающей действительности может обозначаться несколькими разными словами (хотя нередко все равно пытаются найти или, если это не удается, придумать разницу между ними). Большое значение для развития речи имеет способность к звукоподражанию. Но вот парадокс — люди, в массе своей, достаточно плохие имитаторы. Далеко не каждый человек (в отличие, скажем, от скворца или попугая) способен адекватно изобразить пение синицы, мяуканье кошки или скрип несмазанной двери, не всякому удается правильно воспроизвести даже несложную мелодию. Как пишут Пинкер и Джакендофф, “даже способность удовлетворительно имитировать иностранный акцент или диалектную манеру произношения является скорее исключением, чем правилом для взрослых людей” — именно поэтому так трудно во взрослом возрасте научиться чисто говорить на иностранном языке, и именно поэтому люди так восхищаются талантами эстрадных пародистов-имитаторов. Но для языка природа сделала исключение. Каким бы сложным ни казалось произношение в том или ином языке, дети уже к трем-четырем-пяти годам научатся воспроизводить его во всех деталях — все “самые трудные” согласные и гласные, тоны (если они в этом языке есть), интонационную структуру разных типов предложений и т.д. Здесь необходимо сделать одну оговорку. Овладение языком (в том числе его произношением) — это не выучивание какого-то определенного эталона (как нередко кажется тем, кто учил в школе или позже какой-либо иностранный язык). Собственно, такого эталона и нет — есть допустимый разброс признаваемых нормальными вариантов произношения. Например, русский гласный [э] можно произносить более узко (ближе к [и]), а можно — более широко. То произношение, которое оказывается где-то посредине между различными допустимыми вариантами, признается “прототипическим” — и именно его записывают как “правильное” в орфоэпическом словаре, именно ему обучают на курсах соответствующего языка иностранцев, именно его стремятся выработать у детей логопеды. Но даже с учетом этого находятся люди, которым произношение своего родного языка оказывается “не по зубам”, — например, среди ваших знакомых наверняка есть такие, которые “не выговаривают” р или л. Такие “дефектные” способы произношения (как правило, не влияющие на понимание) — не редкость, их распространение служит источником фонетических изменений в ходе языковой истории. Отбор на способность к звукоподражанию, по-видимому, с некоторого момента появляется в гоминидной линии. У приматов звуковое поведение управляется из подкорки, звуки являются врожденными143, а значит, все необходимые для функционирования передаваемого по традиции звукового языка сложные перестройки гортани, рта, челюстей, уха, настройки анализаторов осуществлялись уже после разделения эволюционных ветвей человека и современных антропоидов. Однако некоторые сравнительно недавние результаты наблюдений за бонобо Канзи ставят под сомнение категоричность утверждения об отсутствии произвольного управления звуком у человекообразных обезьян. Канзи воспитывался в языковой среде, спонтанно обнаружил понимание устного английского, а в дальнейшем получил в свое распоряжение клавиатуру с лексиграммами, где при нажатии на клавиши звучали соответствующие слова. В его коммуникативном репертуаре отмечено появление четырех типов новых звуков, не встречающихся у других бонобо. Эти звуки, подобно словам человеческого языка, не демонстрируют плавного перетекания одного в другой. Как показал анализ видеозаписей, “новые звуки у Канзи почти всегда были ответом на вопрос собеседника-человека, реакцией на его комментарии или просьбой”144, — например, звук, записываемый Сью Сэвидж-Рамбо как [unnn], является коммуникативным эквивалентом слова “да”. Возможно, как предполагает Сэвидж-Рамбо, звуки Канзи являются попытками имитировать определенные слова английского языка (например, [ii-angh] — это peanut “арахис”), возможно, как предполагает антрополог Марина Львовна Бутовская, никакого сходства между человеческими словами и вокализациями Канзи нет145. Но в любом случае Канзи несомненно продемонстрировал способность к созданию новых, не являющихся врожденными, звуковых сигналов — а значит, к произвольному управлению звуком. Продемонстрировал гораздо убедительнее, чем те обезьяны, которые ценой колоссальных усилий научались произносить mama или cup. И, наконец, главная для лингвистов составляющая языка — грамматика. Быстрое усвоение грамматики ребенком на третьем (примерно) году жизни нередко называют “грамматическим взрывом”: за очень небольшое время ребенок переходит от протограмматики к практически полному владению синтаксическим и морфологическим богатством языка. Но означает ли это, что у человека существуют врожденные, генетически закодированные представления о том, как устроена грамматика? Мне кажется, что нет. И не только потому, что, как будет изложено в главе 5, ДНК чисто технически непригодна для кодирования грамматических сведений. Внимательные наблюдения за развитием речи у детей показывают146, что, когда ребенок учится говорить, он овладевает умением не столько строить грамматически правильные предложения, сколько вести коммуникативно успешную беседу, при этом отдельные элементы грамматики выучиваются независимо друг от друга. Грамматические конструкции, которые взрослым представляются однотипными, дети выучивают в разное время. На начальном этапе эти конструкции еще слабо взаимосвязаны друг с другом, правила, действующие в речи детей, более слабы и имеют более узкую область применимости. Так, если двухлетнему ребенку предъявить фразу с выдуманным глаголом и неправильным порядком слов, а потом попросить употребить этот глагол с другими словами, он скопирует неправильный порядок (в эксперименте участвовали дети — носители английского языка, где порядок слов чрезвычайно важен для грамматики), если же дать такой же неправильный порядок слов во фразе с известным ему глаголом, то, употребляя этот глагол с другим существительным, ребенок произнесет слова в правильном порядке147. Это показывает, что в два года у детей еще нет обобщенного понятия о глаголах и существительных, они оперируют конструкциями как рамками, которые можно заполнять148 — примерно так же, как попугай Алекс, который подставлял к слову “хочу” название того объекта, который хотел получить. Этот этап в развитии речи получил название фазы “глагольных островов”, поскольку значительную часть возможных рамок формируют именно глаголы: дай конфету/куклу/киску, сломалась машинка/ветка/табуретка и т.п. (но ср., например, англ. more milk/grapes/juice“еще молока/винограда/сока”, где рамка создается наречием). Как пишет специалист в области когнитивной психологии Борис Митрофанович Величковский, “судя по всему, ребенок в этом возрасте еще не использует готовую систему синтаксических правил по отношению к любым глаголам, а скорее усваивает некоторые избранные глаголы с набором типичных грамматических конструкций”149. Связи же отдельных “рамок” друг с другом, сведeние их в единую систему происходит позже. Если фразу с выдуманным глаголом и неправильным порядком слов предъявить четырехлетнему носителю английского языка, он не задумываясь исправит порядок слов, когда по просьбе экспериментатора будет сочетать этот глагол с другими существительными150. Действительно, когда языковых элементов в распоряжении индивида достаточно мало и число целей, которые он способен преследовать в своем общении, тоже невелико, нет ни возможности, ни необходимости строить сложную коммуникативную систему — достаточно научиться производить небольшое количество высказываний, которые обеспечат в каждом конкретном случае коммуникативный успех. Возраст “грамматического взрыва” характеризуется не только “внезапным” овладением грамматикой. К этому же моменту формируется большинство нейронных связей в мозге. Как отмечает Патрисия Гринфилд, в этот период у детей созревает зона Брока и значительное развитие получает не только язык, но и самые разные “комплексные иерархически устроенные навыки”151. Кроме того, в этом возрасте ребенок осознает, что многие предметы состоят из частей, каждая из которых имеет свою собственную функцию152. Как пишет нейробиолог Валерий Викторович Шульговский, “в конце 2-го — начале 3-го года жизни ребенок начинает выделять детали в объектах. Например, дети 1 года 10 месяцев — 2 лет уже пытаются сорвать цветок за стебелек, берут крышку сахарницы за “шишечку” и пр.”153 — количество “базовых” понятий, по отношению к которым определяются элементы поведения, расширяется. В это же время дети перестают воспринимать фразы как единое целое и начинают членить их на отдельные элементы154(впрочем, некоторые единства членятся на удивление поздно — еще лет в пять некоторые зовут друзей на “моё деньрождение”). В этом, кстати, коренное различие между тем, как учат язык дети, и тем, как его учат обезьяны в языковых проектах — последние, наоборот, сначала выучивают отдельные слова и лишь потом овладевают умением соединять их между собой. Способность замечать больше деталей ведет к увеличению словарного запаса (для того, чтобы хранить в памяти информацию об этих деталях и оперировать этой информацией при мышлении). Знание большого количества слов позволяет более эффективно выделять слова (в том числе еще незнакомые) в потоке речи. Этому же способствует повышенное внимание к деталям — не только объектов окружающего мира, но и речевых выражений, что помогает выявлять и обобщать грамматические правила. В свою очередь, овладение грамматическими правилами дает возможность еще более успешно членить поток речи на отдельные элементы — и тем самым еще интенсивнее пополнять словарь, получать названия для все новых и новых деталей окружающего мира, что позволяет сделать левополушарные, удобные для оперирования, образы предметов более подробными. Это кольцо положительной обратной связи, вероятно, и создает эффект “когнитивного взрыва”, который, как и “грамматический взрыв”, приходится именно на этот период.