|

||||

|

|

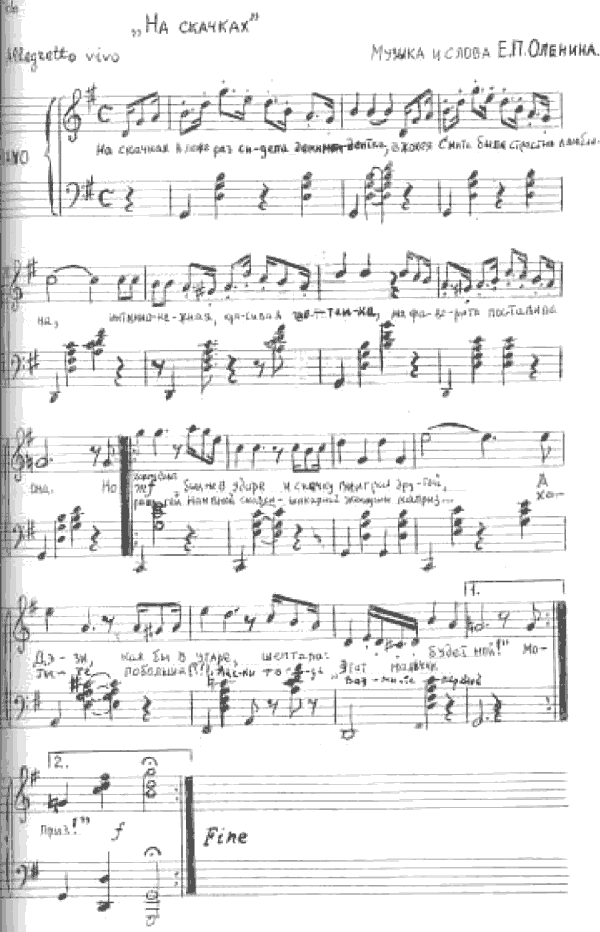

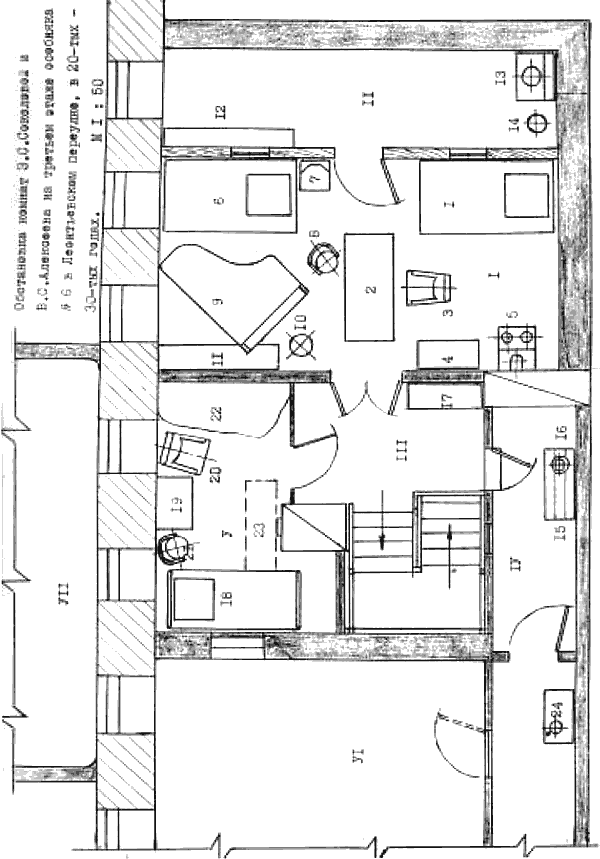

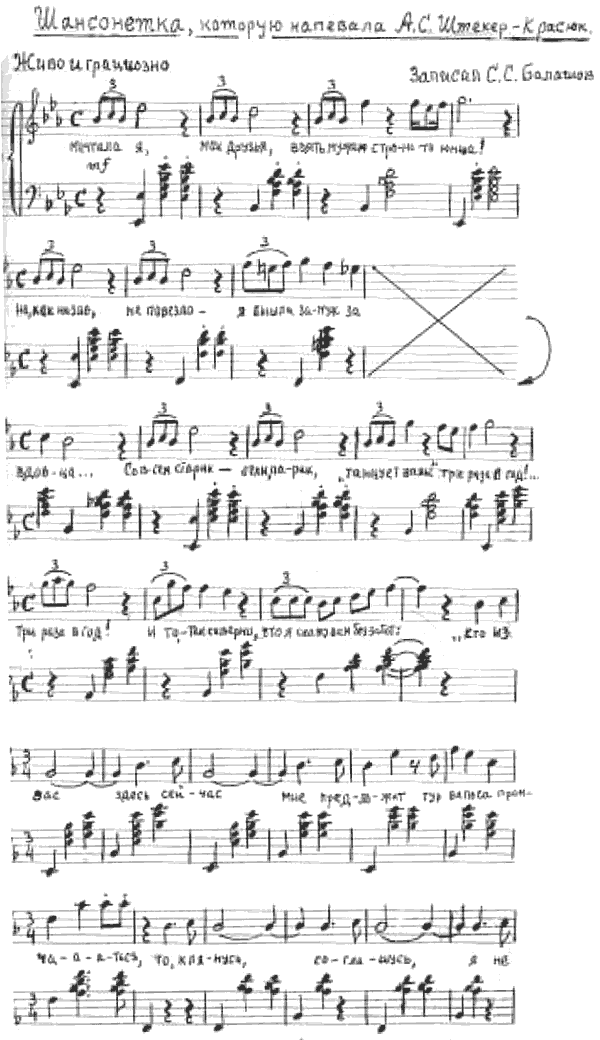

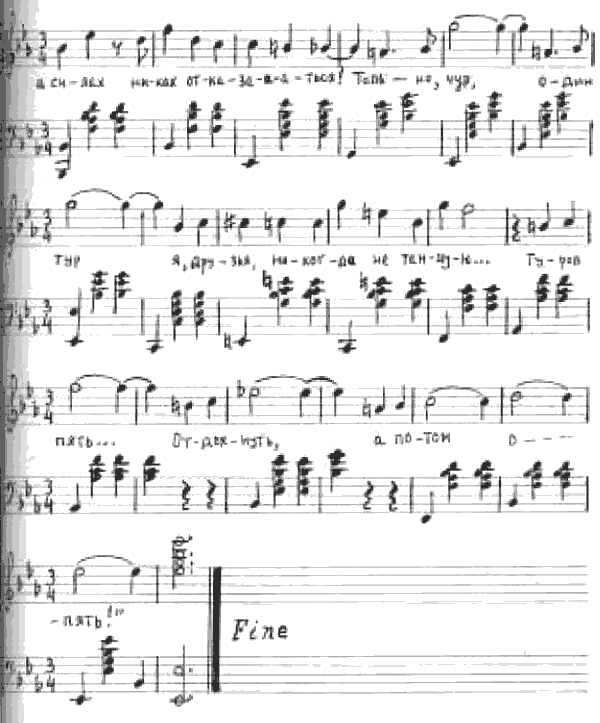

Первые 29 лет с мамой и АлексеевымиВместо предисловияВо все времена находились люди, которые вели дневники, фиксировали на бумаге события, свидетелями которых они были, то есть писали мемуары. Мемуары известных людей – Личностей, вынесенных на гребень любых областей истории человечества, – всегда находят любителей, их с интересом читают и изучают потомки. Но существует масса мемуаров, воспоминаний людей, самих по себе не известных; эти рукописи, в лучшем случае, лежат где-то в общественных архивах, а чаще остаются в архивах семейных. В наше время мемуары пишут все, кому не лень, и я в их числе, хотя признаюсь – мне писать мемуары лень, они отнимают массу времени и сил, душевных и физических, но, тем не менее, я пишу быть может потому, что привык жить творческой жизнью! Иначе – пустота… Честно говоря, я полагаю, что кроме простого желания сесть за письменный стол или осознания своего долга перед историей и памятью об ушедших в «лучший мир» рассказать потомкам о нравах, событиях и людях своего времени, нами, кто не составил себе за истекшую жизнь громкого имени и известности, то есть людьми самыми обыкновенными, подсознательно руководит еще и эгоистическая потребность оставить о себе хоть какой-то, по возможности хороший, приятный, интересный для потомков след о нашем собственном существовании, ведь воспоминания часто пишутся от первого лица. Вообще-то я не вижу в этом ничего плохого, если, конечно, авторы ведут свой рассказ правдиво и объективно, без предвзятости и тенденциозности. Чем больше людей напишет об одних и тех же фактах истории, тем объективнее смогут судить о них потомки. Кроме того, у каждого автора можно почти всегда почерпнуть какие-то частности, дающие дополнительную информацию о событиях и людях с большими именами, о людях, вошедших в историю. Таким образом, можно считать, что в какой-то мере любые мемуары могут представлять для потомков известный интерес. Ну а если человек, сам ничем не прославившийся (как, скажем, я) принадлежит к семейному клану, из которого вышло много известных общественных деятелей, активно влиявших на течение событий и на судьбы своих современников (как, например, известная семья московских купцов Алексеевых), то, мне кажется, ему сам Бог велит правдиво и объективно (хоть и воспринимая все, как правило, через свое «я», что, увы, неизбежно, написать о людях и событиях, с коими его столкнула жизнь, равно как и об атмосфере той, навсегда ушедшей в небытие эпохи. В основном я пишу о двух представителях семьи фабриканта и промышленника, потомственного почетного гражданина, коммерции советника Сергея Владимировича Алексеева: его дочери Любови Сергеевне (в замужествах Струве, Бостанжогло, Коргановой) и ее младшей сестре, моей матери, – Марии Сергеевне (в замужествах Олениной, Севастьяновой, известной как оперная певица под сценическим псевдонимом М. С. Аллина). Они мало известны в мемуарной литературе, а между тем обе были Личностями, и их жизни соприкасались с жизнями известных и уважаемых людей. Так как сам я младший сын Марии Сергеевны, родившийся накануне Первой империалистической войны, то начну писать с этого времени и до Отечественной войны 1941 года, когда их обеих, то есть тети Любы и моей мамы, не стало. О молодых годах моей матери мною написан очерк «Оперная певица Мария Сергеевна Аллина (Севастьянова)» и совместно с альбомами ее фотографий передан на хранение в архивы Музея МХАТ и Музея-квартиры Ф. И. Шаляпина. Конечно, мои воспоминания коснутся и других представителей рода Алексеевых, в том числе К. С. Станиславского и З. С. Соколовой из старшего поколения – поколения моей мамы, а также нас, ее детей, наших отцов, наших жен и мужей, маминых внуков – выходцев из старинного рода Алексеевых и косвенных его продолжателей. Я старался изложить все в хронологическом порядке, чтобы описываемые дни и события следовали строгой чередой, но, конечно, встречаются отступления, так что рассказ мой достаточно фрагментарен и ни в какой степени не претендует на полноту жизнеописания. Я и моя семья в дореволюционные годыЯ родился 3 октября (20 сентября по старому стилю) 1912 года в Москве, на Петровке, в доме страхового общества «Якорь», где у мамы была большая квартира, в которой жили все мои братья и сестры от ее двух предыдущих браков. Всего нас, детей, было у мамы семеро, я – самый младший. Несмотря на то, что родились мы от разных отцов, мы всегда относились друг к другу как родные. Мои родители были оперные певцы: мать – колоратурное сопрано, выступавшая под псевдонимом М. С. Аллина или иногда под фамилией второго мужа Севастьянова; отец, Балашов Степан Васильевич (1883—1966), – высокий лирический тенор. По происхождению отец считался сыном крестьянина Рязанской губернии, Зарайского уезда, Белоомутских волости и села, хотя его отец, мой дед Василий Захарович Балашов крестьянином как таковым не был, а работал кем-то вроде эконома у какого-то помещика, содержа на свое жалование семью – жену и восьмерых детей (шесть мальчиков и две девочки). Моя мать – Мария Сергеевна, урожденная Алексеева (1878—1942), была родной, самой младшей сестрой будущего Народного артиста СССР Константина Сергеевича Алексеева-Станиславского; семья их отца вела свое начало от крепостного крестьянина Ярославского уезда, бесфамильного Алексея Петрова сына (1724—1775). Первый и второй мужья нашей мамы – Петр Сергеевич Оленин (1870—1922) и Василий Сергеевич Севастьянов (1875—1929) тоже были оперными певцами и театральными деятелями, таким образом, нашу семью можно считать «насквозь театральной». В первый год моей жизни отец служил в театре Сергея Ивановича Зимина в Москве (в сезон 1912/13 годов), но в начале марта 1913 года дебютировал в заглавной партии оперы «Фауст» Ш. Гуно (Мефистофеля исполнял Ф. И. Шаляпин – это была их первая творческая встреча) в антрепризе Николая Николаевича Фигнера на сцене оперного театра Народного дома в Петербурге. Дебют прошел удачно, и Н. Н. Фигнер принял отца в труппу с сезона 1913—1914 годов. Это послужило причиной переезда маминой многодетной семьи из Москвы в Петербург (за исключением моей сестры Марины Олениной, которая училась в балетном училище Большого театра и осталась в Москве на попечении бывшей маминой гувернантки Лидии Егоровны Гольст). Таким образом, в возрасте нескольких месяцев я стал петербуржцем и вся моя дальнейшая жизнь, за исключением военных 1941—1944 годов, была связана с нежно и глубоко мною любимым Петербургом-Петроградом-Ленинградом, вплоть до конца 1977 года, когда, волею судьбы, я возвратился в Москву. Первую квартиру в Петербурге сняли в доме на углу Кронверкского проспекта и Съезжинской улицы, совсем близко от Народного дома, в котором отец служил в антрепризе Н. Н. Фигнера. Прожили мы там недолго и я, по малости лет, ее не помню. Только знаю по рассказам мамы, что в соседней квартире проживал симпатичный пожилой доктор, который любил заводить граммофон, и почти всегда звучала одна и та же пластинка – песня «Разлука ты разлука…» (у доктора жены не было), а слышимость в комнате, где находилась спальня моих родителей, была очень хорошая, и иногда отец стучал в стенку и кричал: «Доктор, пощадите, перемените пластинку, поставьте что-нибудь оперное». «Сейчас, сейчас поставлю» – кричал в ответ доктор и действительно менял пластинку. Познакомившись, родители стали приглашать его, если в семье кто-то заболевал, а иногда отец, когда ему нездоровилось, стучал в стенку и спрашивал совета у милого, любезного доктора, который сразу, через ту же стенку, давал свою консультацию. Затем мы переехали в дом № 19 по Съезжинской улице, заняв сначала две квартиры, № 5 и № 6, на втором и третьем этажах для нашей большой семьи с нянькой, экономкой и кухаркой. С течением времени за нами осталась только шестикомнатная квартира № 6 на третьем этаже, в которой мы прожили до апреля 1923 года. Так случилось, что последним театральным сезоном молодой певицы М. С. Аллиной (нашей мамы) оказался сезон 1911—1912 годов в московском Театре миниатюр, помещавшемся в Мамоновском переулке, ныне называющемся улицей Садовских. В этом здании теперь играет Московский ТЮЗ. Директрисой театра тогда была Мария Александровна Арцыбушева. В репертуаре были одноактные оперы Моцарта, Гретри и оперетты Адама, Оффенбаха, Делиба, Лекока… Но для одной из премьерш театра – оперной певицы М. С. Аллиной периодически включались также отдельные акты из «Травиаты» Верди, в которой певица исполняла одну из своих любимых партий, партию Виолетты. Ее партнером по репертуару и в партии Альфреда в «Травиате» стал молодой, только что принятый в театр тенор Степан Васильевич Балашов (будущий мой отец); до этого он выступал в концертах и был участником московского Кружка исторической музыки. До сезона 1911/12 годов М. С. Аллина уже успела спеть партию Микаэллы в опере «Кармен» Бизе в спектаклях, шедших на сцене консерватории в Санкт-Петербурге (1908 год), участвовала в Москве в гала-спектаклях, обычно дававшихся по повышенным расценкам в пользу малоимущих студентов; в этих спектаклях Мария Сергеевна исполняла партии Серполетты в оперетте «Корневильские колокола» Планкетта и Арсены в «Цыганском бароне» Штрауса, проходивших в сезонах 1906—1909 годов; Мария Сергеевна была участницей оперных сезонов 1909—1910 годов в Казани и Самаре, исполняла партии колоратурного сопрано в их обширном репертуаре, в том числе свои любимые партии Марфы в опере «Царская невеста» Н. А. Римского-Корсакова, Людмилы в «Руслане и Людмила» М. И. Глинки, Виолетты в «Травиате» Дж. Верди, Маргариты в «Фаусте» Ш. Гуно и другие. В последующие годы, после моего рождения и переезда семьи в Петербург, мама выступала от случая к случаю. Потом судьба послала ей две неблагополучные беременности от моего отца, с преждевременными выкидышами. Я не помню, когда именно, был еще мал, но знаю, что после одной из них у мамы началось общее заражение крови (сепсис) и консилиум лучших петроградских докторов признал маму безнадежной, смертницей. Мама попросила вызвать из Москвы доктора П. Н. Яковлева, лечившего ее в прежние годы. Приехавший Яковлев пошел против мнения своих коллег и сказал больной, что будет лечить ее новым (кажется, английского производства) препаратом, еще мало испытанным в медицинской практике России, но обнадеживающим, который, возможно, на начальной стадии применения может даже вызвать ухудшение состояния. У мамы не было выхода, она согласилась, и, дав соответствующие указания, Яковлев возвратился в Москву. Через неделю у мамы наступило ухудшение, о чем доктор Яковлев был извещен телеграммой, и также телеграммой ответил: «Проболеете долго зпт останетесь живы». Так и случилось. Мама долго болела и за болезнь стала совсем седой, волосы ее сделались голубовато-белоснежными; было маме в это время года 33-34. Когда Мария Сергеевна поправилась, и на ее прекрасном молодом лице вновь появился румянец, друзья и знакомые стали называть ее Маркизой, так она была хороша. Мама рассказывала, что незадолго до этого страшного заболевания ей приснился сон, будто она стоит перед застекленной дверью и через стекло видит большой обеденный стол, за которым сидят родные, а во главе стола – ее мать, маманя Елизавета Васильевна; вдруг на мамину голову сверху стал спускаться большой паук (мама не любила и боялась пауков); он хотел вцепиться ей в голову, и все сидящие за столом от испуга ахнули, но маманя встала и, быстро схватив со стола тарелку, бросила ее в стекло двери, разбила его и попала в паука – тот рассыпался на куски, а маманя обратилась к сидящим за столом и спокойно произнесла: «Что вы испугались, я же сказала, что все будет хорошо». Я родился под трехцветным флагом российского самодержавия и прожил под ним пять первых детских лет, из которых только 1 год и 10 месяцев были мирными, затем началась Первая империалистическая война, естественно, сразу же сказавшаяся прямо или косвенно на судьбах всех людей, населявших, пока еще, великую царскую Российскую империю. Начавшаяся 14 августа 1914 года война сразу же отразилась и на нашей семье, и лично на мне – был мобилизован и уехал в действующую армию мой отец, мой любимый веселый, так хорошо певший папака. Служил он в 3-м парке тяжелой артиллерии, перемещавшемся по Галиции. Вскоре начались периодические отъезды мамы (моей мамаки) к отцу в действующую армию, под видом некоего Макара, денщика прапорщика Балашова; так как женщинам было запрещено появляться на фронтах, в целях маскировки мама наряжалась в мужскую военную форму. Мы, дети, остались на попечении няни Маши Киселевой и экономки, ведшей наше домашнее хозяйство, вдовы генерала Елизаветы Михайловны Сушковой или, попросту, тети Лизы, женщины высоченного роста и могучего телосложения, курившей папиросы и выпускающей дым широкими струями из широких ноздрей мясистого носа. Из-за войны затормозился бракоразводный процесс мамы с ее вторым мужем Василием Сергеевичем Севастьяновым, поэтому брак моего отца с мамой оставался гражданским, а я, в силу действующих церковных и гражданских законов Российской империи, должен был иметь фамилию и отчество по имени моего крестного отца – Василия Васильевича Балашова и, следовательно, прозываться Степаном Васильевичем Васильевым, а не Степаном Степановичем Балашовым. Вероятно, кто-то сказал мне об этом или поддразнил меня, научив (малое еще дитя), что моя фамилия Васильев; к тому же, видимо, была у меня врожденная привычка собирать все валявшееся, брошенное, за что меня прозвали Плюшкиным. И вот, слыша как взрослые говорят по телефону, и подражая им, я приставлял кулачок к уху и проговаривал следующую фразу: «Кто говорит?», «Васильев-Плюшкин», «Хорошо, прощайте!». Судьба воспрепятствовала тому, чтобы родители мои оформили свое супружество официально, мама так и не была разведена с В. С. Севастьяновым, несмотря на хлопоты в течение нескольких лет, чему, конечно, препятствовали и начавшаяся Первая империалистическая война, и последовавшие за ней в России Февральская и Октябрьская революции, принесшие стране нашей разруху, гражданскую войну, голод, террор, беззаконие, страх за судьбы своих близких и свою собственную судьбу. Однако под сенью красного с серпом и молотом знамени оказалось, что, как говорится, нет худа без добра! Когда пришло время отдавать меня в школу, мама залила (будто невзначай) чернилами страницу в своей трудкнижке[26], на которой я был вписан; мама сказала, что церковная метрика, выданная мне при крещении, утеряна, и тогда в школу меня записали с маминых слов, как Степу Балашова, сына известного певца академических оперных театров Петрограда Степана Васильевича Балашова. Выходит, я прожил жизнь не под своим формально законным именем. Большая половина детства, юность, годы обучения в советской школе, в советском высшем учебном заведении, первые годы работы инженером-прибористом, вхождения в гущу жизни пали на двадцатые и тридцатые годы, когда еще отголоски революционного подъема и веры, что мы должны жить и трудиться во имя светлого будущего последующих поколений в счастливом социалистическом обществе, которое должны строить вот теперь, своими руками, были очень сильны, а теория жестокой и неизбежной классовой борьбы неуклонно и систематически вбивалась в наши горячие, пылкие, все жадно впитывавшие молодые головы. Периодически появлялись в нашей жизни, в нашем быте, кратковременные свидетельства того, что жизнь в стране налаживается, улучшается. Первым, наиболее ярким доказательством было введение НЭПа. До революции, когда мы жили на Съезжинской улице в доме № 19, семья насчитывала, кроме нашей мамы и моего отца, шестерых детей[27], няню Машу Киселеву, экономку тетю Лизу Сушкову, периодически подолгу живших у нас прапорщика Саню Киселева – племянника няни Маши, мамину постоянную портниху (приезжавшую из Москвы) Настю Карулину а так как дом наш всегда отличался гостеприимством, то нередко жили у нас по несколько дней и друг семьи, холостяк Гаррик Мелик-Пашаев, и товарищи моих старших братьев по гимназии: Коля Шеповальников, Миша Дубинчик, Коля Гренц, Жорж Качуев. Из Москвы часто приезжал двоюродный брат моего отца Саша Черкасов; засиживались допоздна и оставались ночевать артисты – сослуживцы отца по Народному дому. На ночь для гостей застилались бельем все диваны, кресла, стащенные с кроватей на пол тюфяки, и, когда места в комнатах все равно кому-нибудь не хватало, даже накрывали досками ванну и устраивали импровизированную кровать. Жили весело и широко. Молодые люди влюблялись и ухаживали за хорошенькой сестрой Аллой, которой хоть и было еще лет 12-14, но выглядела она уже барышней, да еще и отличалась незаурядным поэтическим даром. Однажды какие-то ее стихи услышал Леонид Витальевич Собинов и попросил их у Аллы, чтобы положить на музыку, но автор не дала согласия, и говорили, что Леонид Витальевич даже попытался похитить на время тетрадку со стихами. Старшие дети часто ходили на спектакли в Народный дом, где служил мой отец и часто гастролировали Федор Иванович Шаляпин и Лидия Яковлевна Липковская, а также в Музыкальную драму в которой одним из директоров был отец Аллы, Коти и Тисы Василий Сергеевич Севастьянов. Братья Женя и Сережа с раннего детства увлекались теннисом, благо свой корт был в подмосковной усадьбе Алексеевых, Любимовке, где дети проводили лето. Сережа настолько хорошо играл, что в возрасте 12 лет обыграл чемпиона Финляндии, и судейской коллегии пришлось спасать мальчишку и присматривать за ним, так как финляндский чемпион не мог смириться с горечью поражения и грозился своего «обидчика» зарезать. Вся семейная богема была полна и жила театром, главным образом оперным и, конечно, Московским художественным – «театром дяди Кости», жадно прислушиваясь ко всему, что касалось этого театра. Сережа хорошо играл на пианино и хотел поступать в консерваторию, но его отец, Петр Сергеевич Оленин, настоял на том, чтобы он прежде закончил гимназию. А учились все плохо – до ученья ли было, когда интерес всех был в театре: Сережа проигрывал клавиры опер, а остальные наизусть пели все партии из «Кармен», «Пиковой дамы», «Риголетто» и других опер. Когда приходили гости, устраивались домашние концерты; на них Сережа аккомпанировал маме и моему отцу, который в те годы кроме оперных партий увлекался романсами Рахманинова и Глиэра. Но одним из его коронных номеров был романс Гречанинова «Сирена»; могу сказать с совершенно чистой совестью, что лучшего исполнения этого романса ни по темпераменту, ни по звуковедению за всю свою жизнь я ни у кого не слышал – оно просто «захлестывало» слушателя. Мама часто пела романс «Цыганка» Доницетти, арии из «Травиаты», «Жизни за царя» (Антонида), «Руслана и Людмилы» (Людмила), романс Чайковского «Страшная минута», «Колыбельную» Годара и другое. В этот период жизни семьи за стол садились 15-20 человек, и моя совсем еще детская память прочно запечатлела, как перед каждым прибором ставилась по утрам банка сгущенного молока, а сливочное масло подавалось в виде скатанных шариков диаметром 10-12 мм, которые мне очень нравились и по виду, и по вкусу. Запомнился мне с тех лет на долгие годы и вкус спаржи, которую я тоже очень любил, и когда в 1973 году мне довелось побывать в Югославии, первое, что я заказал себе на завтрак, была спаржа, но она оказалась совсем другой, мелкой и какой-то безвкусной – полное разочарование! В возрасте трех с половиной – четырех лет меня впервые в жизни взяли в театр, в Народный дом, на спектакль «Евгений Онегин», в котором Ленского пел отец. Сам я этого не помню, а по рассказам знаю, что по наущению кого-то из домашних шутников после исполнения куплетов месье Трике я захлопал в ладошки и громко закричал: «Браво, браво, месье Трикешка…». А вот посещение спектакля «Севильский цирюльник» в том же Народном доме, примерно в том же возрасте, в целом я помню хотя и смутно, но довольно ярко запомнилась вспышка детской ревности – в тот момент, когда граф Альмавива (которого пел мой отец) поцеловал руку Розине (ее, помнится, пела Р. Г. Горская) я, негодуя, закричал: «Ах ты, паршивец!» – «паршивцем» бранил меня отец в минуты, когда бывал мною недоволен. «Риголетто» и «Севильский цирюльник» сопровождали меня всю жизнь, а полюбил я эти оперы с самого раннего детства, так как арии и дуэты из них часто пелись дома моими родителями. Конечно, я воображал себя и герцогом Мантуанским, и графом Альмавивой, и даже в нежном возрасте четырех лет впервые в жизни ощутил некое чувство, похожее на влюбленность, к моей «первой Розине» – певице Марии Дмитриевне Турчаниновой, партнерше отца, бывавшей у нас в доме; вспоминается, как однажды, стоя полураздетым няней в моей детской кроватке (с надетыми сетками по ее бокам, чтобы я не вывалился во сне на пол), я что-то пытался «спеть дуэтом» с подошедшей ко мне «моей Розиной»[28]. Мои первые детские воспоминания начинаются с трех с половиной – четырех лет, и, как это ни странным может показаться в таком возрасте, связаны с оперным театром, которым была пропитана вся наша семья. Смутно помню маму, аккомпанирующую на пианино[29] распевающемуся или разучивающему партию отцу, при этом, если идет дуэт, мама ему подпевает, или же они оба репетируют прежний дуэт, чаще всего из «Травиаты» или «Риголетто» Верди. Иной раз они пели арии и дуэты из оперетт, в которых вместе выступали в московском Театре миниатюр в сезоне 1911—1912 годов, когда, собственно, и начался их роман, хотя отец приметил маму еще лет за пять до того, как они познакомились. Отец мой, Степан Васильевич Балашов, был интересный шатен с курчавой головой, веселый и остроумный, обладавший великолепным лирическим, мужественным тенором; поклонниц у него и в жизни, и в театре была масса, по натуре же он был человек компанейский и увлекающийся, например, мог забыться за игрой на бильярде и по трое суток не приходить домой, не помня о времени и необходимости предупредить своих близких о том, где он находится; он любил живопись, коллекционировал открытки и марки и, бывало, просиживал ночи напролет, занимаясь своей довольно солидной коллекцией, – мама даже ревновала его к маркам, ей казалось, что за этим занятием отец забывает о ней. Отец самым серьезным образом был увлечен своей обожаемой певческой работой, ежедневно подолгу занимался пением, вокализами и разучиванием партий или романсов, дыхательной гимнастикой и с годами вырос в первоклассного вокалиста. Так как папа был красив, обаятелен, приветлив и, как правило, всегда весел, женщины «вешались на него гроздьями» и, конечно, какой-нибудь из них он в конце концов увлекался и сам; он шутил: «Как можно не ответить на чувства прекрасной женщины, ведь я же джентльмен!». Понятно, что беззаветно любившая моего отца мама постоянно его к кому-то ревновала и, надо сказать, бывало, что и не зря: к сожалению, отец, часто бездумно, давал для этого поводы. Поэтому жизнь мамы превращалась в муку, сопровождалась ссорами и сценами ревности, которые в какой-то степени отражались на всей семье и, конечно, по мере моего взросления, на мне. При всем при том отец мой был отзывчивый и добрый, совсем не жадный, готовый помочь даже незнакомому человеку, попавшему в беду. Но к близким ему женщинам он бывал жесток, так как в юные годы ему довелось пережить личную душевную драму, ожесточившую его против прекрасного пола человеческого. Однако вернемся к моим воспоминаниям раннего детства. От природы у меня был неплохой слух, Бог одарил меня певческим голосом (который я не уберег, к сожалению); я стал довольно рано запоминать и напевать арии и романсы, которые слышал дома, беря все высокие ноты. Отец даже рассказывал, что когда он разучивал трудную, местами очень высокую партию Звездочета в «Золотом петушке» Римского-Корсакова (кстати, в ней отец дебютировал в 1919 году в Мариинском театре и был принят в труппу), ему долго не удавалось нащупать, как брать высокую ноту (насколько я помню, ре диез третьей октавы) в конце ответа Звездочета царю Додону: Я, признаться, не горяч И, якобы, однажды я ему сказал (мне тогда было лет пять): «Папака, вот как надо», и спел ему эту высокую ноту; уловив мою манеру, отец, наконец, тоже взял эту трудную ноту уже несколько раз подряд и потом пел всю партию Звездочета, как было написано в клавире, без транспонировки высоких нот. О мамином втором муже Василии Сергеевиче Севастьянове в моей детской голове сложилось впечатление как о человеке скорее враждебном маме и нашей семье, несмотря на то, что он был отцом некоторых ее детей, как о человеке, от которого можно было ожидать всего самого неожиданного, непредсказуемого, неприятного, о чем я слышал разговоры взрослых, плохо понимая, о чем конкретно идет речь. Теперь, сопоставляя события давно минувших дней, я думаю, что дело обстояло следующим образом. С юристом велись переговоры о бракоразводном процессе мамы с Василием Сергеевичем. Очевидно, он продолжал любить маму, любил детей и был к ним привязан и, возможно, не давал согласия на расторжение брака или ставил какие-то условия, не устраивавшие маму. А тут еще так случилось, что мой отец в 1915 году приезжал в Петербург с фронта в краткосрочный отпуск; соскучившись по любимой профессии, по сцене, по театру, он позволил себе спеть в Народном доме какой-то спектакль (скорее всего, это был или «Фауст», или «Евгений Онегин», или «Севильский цирюльник») без упоминания его фамилии в афише спектакля, так как существовал закон, запрещающий офицерам (а отец был прапорщиком) выступать на сцене. Сразу после выступления отец был задержан военным патрулем и увезен в городскую комендатуру на Садовой улице, где был посажен под арест; над ним нависла угроза военного суда, с отправкой в штрафной батальон. Кто же мог донести в комендатуру, что прапорщик Балашов С. В. поет в Народном доме спектакль? Подозрение пало на Василия Сергеевича Севастьянова, возможно, решившего свести счеты со счастливым соперником, разлучившим его с любимой женой и матерью его детей. Так ли это было на самом деле, я не знаю… После тщательных хлопот отца удалось освободить из-под ареста и от суда, и он уехал на фронт в свою артиллерийскую часть. Подозрение же, что донес Василий Сергеевич, так и осталось, поэтому мама опасалась и других враждебных поступков с его стороны. В какой-то мере это оправдалось, когда в 1918 году Василий Сергеевич, без согласия Марии Сергеевны, тайком увез на юг дочь Таисию (Тису), которой было тогда около семи лет. Я вполне могу понять возможную ревность и неприязнь Василия Сергеевича Севастьянова к моему отцу, якобы разбившему его семейную жизнь и разлучившего с любимой женой. Но, право, Василий Сергеевич ошибался: не Степан Васильевич явился причиной краха его отношений с Марией Сергеевной. Еще до знакомства моей мамы с отцом (во второй половине 1911 года), у нее уже случались серьезные увлечения, ей было около тридцати лет – возраст полного расцвета женщины; она была красива, обаятельна, темпераментна (как все сестры Алексеевы), талантлива, беспечна и, вероятно, склонна к романтике, а мужчин вокруг нее, и красивых, и талантливых, умных и содержательных, как, например, Александр Алексеевич Остужев, Леонид Миронович Леонидов – великих русских актеров, певцов, дирижеров, художников, всегда было много. Но тогда, в возрасте четырех лет, я не понимал, почему подаренный мне (кем-то из старших братьев или сестер) от имени Василия Сергеевича Севастьянова большой игрушечный желтый трамвай, о котором можно было только мечтать (я обожал трамваи, как всякий мальчишка обожает машины своего времени), и от одного вида которого душа моя затрепетала и наполнилась благодарностью, почему эту желанную игрушку у меня очень скоро отобрали, по той причине (как я понял), что этот трамвай может таить какой-то подвох, способный мне навредить?! Чем и почему навредить, я, конечно, не понял, но лишиться великолепного, почти всамделишного трамвая мне было обидно и жалко! Последним летом, проведенным детьми Марии Сергеевны в подмосковной усадьбе Алексеевых Любимовка, стало лето 1917 года. К этому времени мой старший брат Женя Оленин оказался на фронте Первой империалистической войны; и так не отличаясь крепким здоровьем, он перенес гнойный плеврит и резекцию ребра, и его, кажется, мобилизовали санитаром в поезд-госпиталь, который назывался «Артист – Солдату» (будучи от природы очень талантливым, с буйной фантазией, Женя в 1916 году, без специальной актерской подготовки стал артистом Московского драматического театра). Незадолго до отправки на фронт Женя прислал своему отчиму Степану Васильевичу в Петроград следующее письмо, написанное на своей фотографии-открытке в гриме и костюме Пьеро из спектакля «Тот, кто получает пощечины»: